山西古代建築精華之鐵佛慈悲

日期:2016/12/14 13:17:47 編輯:古代建築有哪些

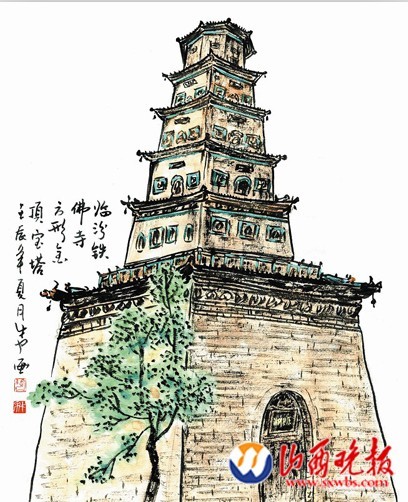

幾年前初到臨汾,就聽說臨汾城的鐵佛寺裡,供奉著一尊十余噸重的巨大佛頭,佛頭上還蓋著一尊金頂寶塔。之後方知,位於市區鼓樓南大街西側,毗鄰山西師范大學的鐵佛寺原名大雲寺,始創於唐貞觀六年(公元632年),距今已有1300多年的歷史。清康熙三十四年(1695年),發生著名的平陽八級大地震,鐵佛寺遭到嚴重毀壞,康熙五十四年(公元1715年)重建。

寺院現存建築有山門、天王殿、大雄寶殿、金頂寶塔、藏經閣及南北配殿、南北廂房等,均為清代以後建築。2006年5月,鐵佛寺被確定為第六批全國重點文物保護單位。

7月30日,剛剛下過一場暴雨,熾熱的臨汾城有了些許涼意,記者步行前往鐵佛寺探訪。

變成過廳的天王殿

沿貢院路西行,至山西師范大學大門,沿大學院牆右拐向北一百多米,然後左拐再向西一百多米,面前豁然出現一座高大的古代建築。氣勢恢弘的山門,中開劵門,兩側各配一個邊門,紅牆綠瓦配上山門兩側的石獅,讓這座佛教古剎多了幾分威嚴之氣。從山門外抬頭看,高大的鑲琉璃佛塔就聳立在廟中,這就是鐵佛寺了。

鐵佛寺修建在一個高大的台基上,一度是古臨汾城最高的建築物,如今四周雖然蓋起了高樓,但氣勢依然。鐵佛寺沿襲了唐以來寺廟建築的固有特點,前後三進院落。第一進院落由山門和天王殿構成。山門上方鑲嵌“臨汾市博物館”牌匾,拾級而上,又看到門洞上方還掛著一方“大雲寺”牌匾。天王殿其實已經有名無實,不但沒有供奉任何神像,甚至連前後牆都不見了蹤跡,最多只能稱得上是個過廳。院子裡有兩棵參天古樹,樹下有石凳,附近的居民夏天都愛到這裡乘涼。

院子兩側各有一個小二樓偏院,博物館的辦公室就在這兩座小樓裡,鐵佛寺的一切事務目前暫由博物館代管。敲開辦公室大門,記者找到了博物館辦公室主任趙軍芳,問及天王殿,趙軍芳介紹:“早在民國時期的1918年,這裡就曾被當時剛成立的臨汾師范學校占據,學校對此處進行了很大的改動,鐵佛寺原有的大部分建築都改變了用途,大雄寶殿、藏經閣、南北配殿和南北廂房成了教室和宿捨,大殿內供奉的塑像、壁畫也不知所終。”如今的鐵佛寺,保存最好的就只有金頂寶塔,其余建築早成了收藏室、展覽室,經常有各種書畫、攝影展在這裡舉辦。

穿過過廳,進入第二進院落,這進院落由大雄寶殿和東西配殿構成。正如趙軍芳所說,大雄寶殿內除了現今的展覽品,原有塑像等都已蕩然無存。而東西配殿,連門窗都改成了民國時期特有的大格玻璃扇門窗,已沒有原先寺廟的味道。

風磨銅塔頂金光閃閃

從大雄寶殿兩側的垂花門,進到鐵佛寺的最後一進院落,也是鐵佛寺最重要的一進院落———“塔院”。塔院由金頂寶塔、南北廂房、藏經閣組成。

一進院,記者最先被吸引的是隨風傳來的清脆的“叮當”聲,那是金頂寶塔四角挑檐上掛著的銅鈴正隨風搖擺。微風低吟,寶铎和鳴,仿佛在向人講述著這座古老佛塔的故事。

磚塔為方形,六層,全部由水磨青磚砌成,一層到五層為四方形,第六層為八角形,總高約30米。寶塔頂部為八角攢尖頂,當心圍磚脊一周,下設琉璃仰蓮平台,蓮瓣三層,上有剎座,覆缽、項輪和寶珠。塔頂端鎏金寶珠,金光閃閃。據趙軍芳講,2004年,文物部門曾對金頂寶塔組織過一次修繕,當時在將金頂取下重新鎏金時,在金頂下方發現了一本保存完好的清代康熙年間的《金剛經》,根據經書上的記載,金頂和這本金剛經都是清代重修佛塔時安放上去的,也就是說,這個“金頂”在塔上存在了300多年。

關於這個金頂,還有一個傳說。據說原先塔剛剛修好的時候,上面的頂是黃金鑄成,金光四射,分外惹人注目,“金頂寶塔”的名字由此而來。然而有一天夜裡,金頂不翼而飛,被換成了銅頂,而且銅頂也沒有被放正,成了傾斜的。由於寶塔一層以上全為實心,人無法登上塔頂,所以金頂如何換成了銅頂也就成了一個謎。趙軍芳告訴記者,其實這個銅頂並非什麼金頂,而是由一種品質優良的風磨銅鑄造而成,幾百年來,歷經風吹雨打,不僅不銹不蝕,經歷風雨越多反而越光芒耀眼。

趙軍芳說,那次修繕進入尾聲的5月8日農歷四月初一傍晚7時許,從佛塔金頂位置突然冒出一股青煙,扶搖直上一米多高,久久不散,持續了半個多小時。當時許多博物館工作人員和參與修繕佛塔的工人都看到了這一奇觀。對鐵佛寺,臨汾縣志上記載著一句話:“塔頂常有光,傳有捨利子雲”,這說明歷史上曾經發生過類似情況,但到現在也沒人能解釋這一奇觀的成因。

推薦閱讀:

文昌數百年古宅“九牧堂”

陝西米脂窯洞古城 千年風華雄姿猶在

紹興書聖歸隱地 華堂村

南北古民居各具風格

美輪美奂的琉璃壁畫

寶塔底層長寬各12米,塔身離地面膝高位置,刻有束腰式肩雕,間柱中雕有突起的龍、虎、兔、麒麟、奔馬及花卉瓜果等圖案,雕工細致,栩栩如生。底層每面砌依柱4根,分作3間。二層以上無依柱,實為1間,並且四面皆作束腰須彌座,在塔身四壁向內雕砌,構造別具一格。

從第二層開始,塔身急劇收縮,一直至第五層,六層變為八角形。說起塔的層次,趙軍芳告訴記者,一般來說,佛塔的層高一般都為奇數,但金頂寶塔卻是六層,比較罕見。不過,有專家解釋,金頂寶塔一層中空,內供巨大的鐵鑄佛頭,所以這一層在嚴格意義上不能算到佛塔內,只能算成是佛塔的塔基。這樣算的話,金頂寶塔應該為五層。

寶塔二層以上,塔身四周鑲有金碧輝煌的琉璃浮雕,上下共64塊。第六層頂層的八個方向分別按八卦方位分別鑲嵌著“乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌”等八個琉璃制成的八卦符號。

按照一般習俗,在道家建築中,使用八卦方位符號的比較多,而在一座佛塔上鑲嵌如此明顯的道教符號,並不多見。對這一特點,趙軍芳解釋說,“因為金頂寶塔是在被地震摧毀後,於清代康熙年間重修的,清代宗教建築比較明顯的特點就是佛儒道三教合一,琉璃八卦符號就是這一特點在金頂寶塔上的具體體現。”

寶塔從第二層至第六層,塔的每層四面共鑲嵌了黃綠相間的琉璃浮雕58幅,均為陽城著名琉璃高手喬氏燒造。趙軍芳告訴記者,專家對佛塔的琉璃壁畫作過評價,絕對算是清代中期琉璃作品的上乘之作。琉璃壁畫內容全部為佛教故事,其中的仙佛、菩薩、羅漢、弟子及佛傳故事中的人物、花卉、草木,造型剛勁,形神具備,氣韻生動,都是極其珍貴的藝術傑作。另外,每層塔檐的圍脊均鋪設黃綠色琉璃瓦,構欄望柱,飛檐、脊獸、飾件亦全為琉璃制成,更為寶塔增添了輝煌氣勢。

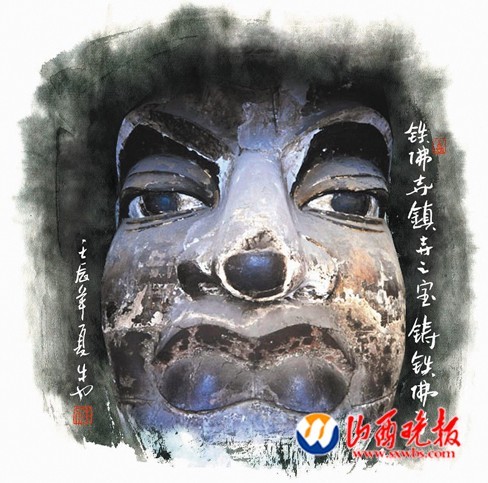

鎮寺之寶鐵佛頭15噸重

金頂寶塔的一層,就是鐵佛寺的鎮寺之寶———鑄鐵佛頭了。鐵佛寺之名,正由它而來。

佛頭生鐵鑄造而成,高6.8米,寬3.8米,周長16米,重15噸。頭像外面披麻灰,還加了彩繪、貼金。因當地傳說撫摸佛頭會給人帶來好運,所以佛頭人手能觸及的地方,被摸得油光發亮。佛頭內部中空,後部有一方孔,用以存放經書。從孔內查看,整個佛頭由300多塊長寬各約50厘米、厚約6至10厘米的生鐵鑄接起來,佛頭頂部還有鑄造時留下的范孔。

鐵佛面朝塔外,整個面部五官端正,比例適當,臉頰豐滿,眉骨隆起,額高鬓寬。近距離觀看,佛頭雙目凝視,螺發滿頭,兩耳垂肩,嘴唇微閉,端莊慈祥。趙軍芳介紹說,從佛頭的雕塑造詣上說,即繼承了北魏造像的傳統手法,又融會了南北朝雕塑藝術的特點。

談到鐵佛頭的具體鑄造時間,趙軍芳說並沒有詳細的史料記載,但多年來通過對《平陽府志》《臨汾縣志》等史書的研究,這個佛頭在鐵佛寺創建之時就已經存在了。同時根據鐵佛頭造像風格,有專家推斷鑄造時間是在建廟時的唐貞觀年間。在1300多年前的唐初,能用15噸重的生鐵一次性鑄造成如此形神皆備的佛頭,足以體現當時鑄造者高超的鑄造工藝和過人的膽識氣魄,以及當時冶煉鑄造業的發達程度。

佛塔內部的大部分空間被佛頭占據,周圍只留兩人並排通過的空間。佛頭頂部與佛塔緊緊連接,佛頭與周圍牆壁支柱托起了整個佛塔,建築工藝令人歎為觀止。趙軍芳告訴記者,雖說佛塔為實心不可登臨,但是據探測發現,佛塔內並非全部實心,而是每層都留有不少孔道,以此來減輕佛塔自身重量,減輕塔基的壓力。塔門內兩側牆壁上各嵌有一方重修大雲寺碑銘,記載了清代臨汾發生大地震和重修寺廟的情況,碑文內容有“康熙34年(注:1695年)夏4月6日戊時晚9時忽遭震變之災,寺廟傾塌,民捨無存,壓傷男女不可勝數,地聲如雷,經年不息”等內容,是難得的珍貴歷史資料。

說起鐵佛寺為何只有佛頭沒有佛身,趙軍芳說,鐵佛寺歷經滄桑劫難,資料很少,倒是民間流傳著不少關於佛頭的傳說。傳說唐三奘從西天取經回來,大興佛教。有人在京城附近塑了一尊泥身鐵頭的佛像。一天,雄威有靈的大佛閉目養神,不覺打起盹兒來,猛然頭一閃,沉重的鐵頭竟閃落到黃河東岸平陽城內的高地上,後來人們就在佛頭落地的地方修了寺和塔,將佛頭供奉在了裡面。

推薦閱讀:

文昌數百年古宅“九牧堂”

陝西米脂窯洞古城 千年風華雄姿猶在

紹興書聖歸隱地 華堂村

南北古民居各具風格