大余塆 600年常開不敗的木蘭花

日期:2016/12/14 12:51:12 編輯:古代建築有哪些

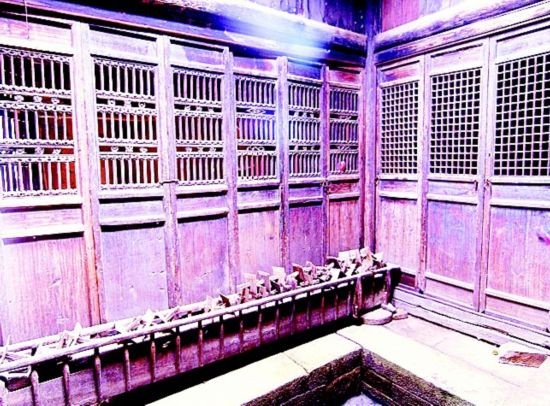

雕刻精致的木柱門板分隔房間。

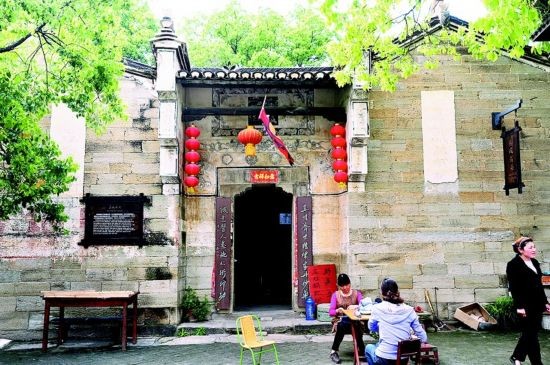

保存完好的明清古民居。

村民生活悠閒自得。

木蘭山下,木蘭川口,大余塆靜靜地傳承600余年,如一簇美麗的木蘭花,生生不息地綻放著絕世芳華。

然而,這個隱藏在大山褶皺裡的古村落,廣為人知並成為聞名遐迩的旅游景點,還是近二三十年的事。隨行的黃陂區文化局干部說,“這得益於余館長不遺余力的宣傳推介。”“余館長”叫余永奇,大余塆人,曾任黃陂區圖書館館長,如今八十高齡,仍滿面紅光,識記超人。他55歲便回鄉定居,致力於大余塆文化的整理、發掘和推介。

在老人詩意的敘說中,我們陶醉於大余塆的神奇與美麗。

大余塆

大余塆位於木蘭山系南麓,屬黃陂區木蘭鄉雙泉村,距武漢城區47公裡。村莊歷史可上溯至明朝初年,現存50多棟石砌民居,呈典型的明清徽派建築風格,大部分保存完好。

2002年列入湖北省第四批文物保護單位;2005年,國家建設部、發改委和文物局聯合命名為“中國歷史文化名村”;2012年入列由國家住建部、文化部、財政部聯合公布的首批“中國傳統村落”名錄。

明代村落的大觀園

“左邊青龍游,右邊白虎守,前面雙龜朝北斗,後面金線釣葫蘆,中間流水太極圖。”余永奇總結的這五句話,勾畫出大余塆的風水特色。“青龍”、“白虎”、“雙龜”、“葫蘆”幾座小山緊緊呵護著村莊,一溪流水穿村而過,五口池塘滋潤著閒適的田園生活,村中間一口水塘與稻場左右環抱,形成一個天然的太極圖。

村內保存較為完好的古民居50多棟,其中11棟始建於明代,40余棟建於清乾隆至道光年間,另有30多棟後來改建房屋,也承襲了古建築風格。

全村民居分為四大房群,由20余條小巷子縱橫分隔,一條橫貫東西的石板步道,將四個房群串連起來,形成“全村一百戶,穿插二十巷,戶戶皆相通,家家隔門房”的格局。1996年6月,聯合國教科文組織專家團來此考察,驚歎這裡是“明代村落的大觀園”。

大余塆民居一般為三聯屋結構,中間一聯進門為天井,中為堂屋,後為灶屋;左右兩聯是臥室,一般兩到四間,按左大右小、前大後小分長幼而居。

家家戶戶的大門都內縮了約半米,形成一個可以擺放農具、木柴的門洞,據稱,這樣的構造含有“退一步海闊天空”之意。

房屋的外牆由石塊砌築到頂,建築工藝極為講究,石塊之間用糯米與石灰灌漿黏合,既嚴絲合縫,又牢固堅實。室內由雕刻精致的木柱木板做山牆,分隔出堂屋、臥室等不同功能區。由於年代久遠,許多人家的木板破爛,已改為磚砌。

神奇的是,村子在興建時就設計了科學的排水系統,明溝排雨水,暗渠排污水,分別導入不同池塘,確保了全村生活用水不受污染。雖經幾百年的風雨侵蝕,到現在明溝依舊,部分暗渠仍有排水功能,可見先民是何等智慧!

耕讀傳家的村風

走進大余塆,一排排民居石牆黑瓦,飛檐翹角,仿佛置身贛北婺源鄉村。余永奇老人介紹,其先祖正是婺源人氏,所以建築上也承襲了故園風格。

據《余氏宗譜》載,明朝洪武二年(1369年),朱元璋诏令贛湖大移民,余氏先民余秀山由江西遷徙而來。他們在木蘭山下結草為廬,以“勤儉能創千秋業,耕讀尚開富貴花”為家訓,開啟了大余塆綿延600余年的發展史。

據考,余氏在宋朝時就是望族,有過“一門三太守,五代四尚書”的榮耀。余家崇尚耕讀,余秀山一代遷居時就帶來大量書籍,傳到“文革”時仍存有28箱。

村裡有獨特的“曬書”習俗,每到梅雨季節,家家戶戶都要將藏書拿到太陽底下暴曬,以防霉變。當一本本書籍、一幅幅字畫在門前擺出時,巷道裡黃黃的一片,場面非常壯觀,整個村裡都飄蕩著書香。

家家門前檐廊上都有手工彩繪,或人物故事,或花鳥圖案,栩栩如生,韻味無窮。有的還以詩題款,融詩、書、畫於一爐。其中一戶彩繪題詩曰:“高山流水最關情,穩坐閒彈調已成。倘使鐘期不再聽,誰堪一笑話生平。”充分體現了主人的高雅情調。

隱身大山之間,余家人不太追求富貴。“我們把財產和財富分得很清,財產只是一時擁有,而財富則可以增值傳承。”余永奇老人這樣解讀大余塆人愛讀書的風氣。

正因如此,大余塆代代出人才。科舉時期,村裡獲得秀才以上功名的,就有100余人。近代以來,更是人才輩出,從這裡走出去的各類專業人才近百人,成就卓著的有著名教育家余家菊、鐵道專家余家典等。

留在村裡的人,享受著田園風光,過著悠閒而富庶的生活。他們還請省裡的音樂名家,創作一首村歌《一朵美麗的木蘭花》,詠唱“流水村前過,溪上小橋架,出門到田間,池塘釣魚蝦”的田園生活。

旅游點亮大余塆

大余塆的古村古韻古文化,被越來越多的人了解。“名村”的保護與傳承、利用,也受到各級政府的重視。2005年,黃陂區請著名設計院編制了《大余塆歷史文化名村總體規劃》,武漢市和黃陂區先後投資近3000萬元,為大余塆整修道路,疏浚溝渠,鋪設石板路面,按“整舊如舊”原則對部分古民居進行保護性修繕。

2008年,該區又引進武漢萬通置業有限公司合作組建大余塆旅游開發公司,投巨資進行古村落保護工作,並新建接待中心、景點景觀,把大余塆打造成了旅游景區。

許多被現代生活裹挾著不斷奔跑的人,選擇到這裡消遣鄉愁。“高峰時,一天接待兩三千名游客。”村支書余紹良說,這兩年,安靜的大余村變熱鬧了。

余紹良介紹,大余塆110戶350人,有近200人吃起了旅游飯,塆裡光農家樂飯莊就有十幾家。村民余紹禮開的農家樂,主要做節假日的生意,“一個周末淨賺2000元沒問題”。“入村門票60元一張,村裡與公司二八分成。”余紹良說,村裡分得的部分都給了村民,讓大家有錢維護好古民居、古村落。

許多傳統村落為保護經費發愁,而大余塆走出了一條可供借鑒的新路。

- 上一頁:福建東山天後宮始建明代

- 下一頁:湖北遠安曾家灣大花屋古民居