山西古代建築精華之古城風華

日期:2016/12/14 12:32:09 編輯:古代建築有哪些

單就國內遺存的古代城牆,西安、荊州等城市保存得也很完整,且規模更大,但像平遙古城這樣,城內街道結構、鋪面風貌、民居特色、風土人情等完整如故地保留下來的,舉世無雙。因此,平遙古城作為我國境內惟一的保存最完整的明清時期縣城原型,被學術界譽為明清兩代、乃至更久遠的封建歷史文化的活化石。1997年12月3日,平遙古城連同雙林寺、鎮國寺一起,經層層申報,順利被聯合國教科文組織世界遺產委員會列入世界文化遺產名錄。

古城創建時間迷霧

2012年1月16日,從太原出發,沿大運高速向南約百公裡,記者便看到一圈長城般的城牆坐落於公路左側,雄偉魁梧,蔚為壯觀。此處,就是被聯合國專家稱為“中國漢民族城市在明清時期傑出范例”的平遙古城。

從高速平遙出口下,沿著柳根路來到古城迎薰門下的一處古院,平遙古城牆管理處主任王益明已等在屋內。窗外朔風正緊,王益明拽過一件棉衣,叫了導游冀曉峰,沿著古人們騎馬上城留下的“馬道”,將記者帶到了聞名世界的古城牆上。

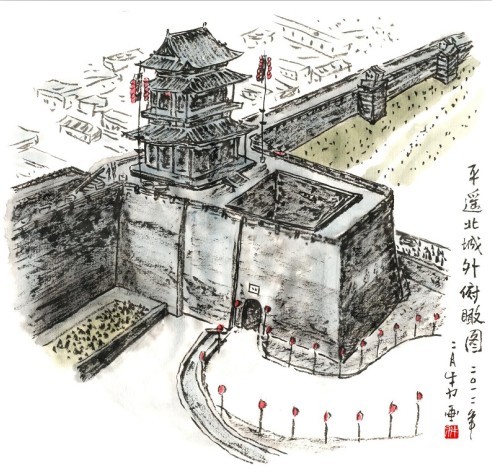

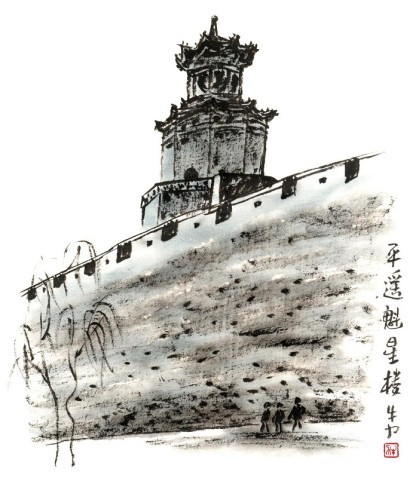

平遙古城規模宏大、保存完好,是我國現存最完整的縣級城池。城牆軸線周長6142.63米,牆高10米左右,牆基底寬9至12米,頂寬3至6米。牆體加上擋馬牆、馬面、敵樓、垛口、六個甕城等以及城內民居、寺廟等,構成了平遙古城雄偉、壯觀的整體。

冀曉峰邊介紹,邊把迎薰門上的一處古城全景圖指給記者看:“城牆創建於西周、即公元前827至前782年的周宣王時期,距今已有2700余年的歷史。關於這一說法,清光緒八年的《平遙縣志》有記載稱:"舊城狹小,東西兩面俱低。周宣王時,尹吉甫北伐猃狁,駐兵於此,築西北兩面"。

但王益明談道,平遙古城創建於何時,史料並無准確的記載。一些學者認為“創建於西周”的說法,是一種以訛傳訛。許多學者曾指出,《詩經》中:“薄伐猃狁,至於太原”的太原,與現在我省省會太原有出入,其記載的應是尹吉甫北伐猃狁時的行軍路線,不在汾河流域,而在甘肅一帶。

學者們認為,即便尹吉甫北伐路線途經平遙縣境內,並駐兵防守,也只能說明當時修築過短期的軍事工事,以後這個遺跡也沒有被利用或建治設縣的記載。同時,以平遙的歷史而言,西周時境內無縣、邑的區劃,仍停留在傳說中的“陶”地。晚至東周列國時期,晉國的歷史版圖上才出現了中都邑。秦漢時,又相繼增添了京陵縣和邬縣以及平陶縣。

據此,結合平遙縣的歷史,一些學者推斷,平遙城牆的創建年代,應確定為北魏設置平遙縣的時期。

古“平陶”讀作“平遙”

平遙縣春秋時屬晉國,戰國時屬趙。秦置平陶縣,漢置中都縣,為宗親代王的都城。

平遙舊稱“平陶”。明朝初年,為防御外族南擾,始建城牆。洪武三年(公元1370年),平遙城牆在舊牆垣基礎上重築擴修;以後景泰、正德、嘉靖、隆慶和萬歷各代進行過十次的補修。那麼,當年的平陶如何成為了今日的平遙?

王益明翻出史料介紹說,按《史記·孝文帝本紀》記載:“孝文皇帝,高祖中子也。高祖十一年春,已破陳豨軍,定代地,立為代王,都中都,太後薄氏子。”孝文帝即漢高祖劉邦之子劉恆。他被劉邦封為代王時,其王都中都為何處呢?唐代李泰主編的《括地志》說:“中都故城,在汾州平遙縣西南十二裡,秦屬太原郡也。”

秦漢時期,縣邑轄區較小,中都、京陵、邬縣部分轄地、平陶故地等,都屬於平遙縣境內。然而,劉恆受封代王次年,劉邦病逝,呂氏篡權,政局一直處於連年征戰的混亂當中。中都定為代王之都時間十分短暫,興旺發展之機遇如同昙花一現。平遙在此後的兩千多年裡一直是普通縣治,從未駐過郡守、府衙、道台等較高層次的封建政權機構,前後曾隸屬於太原郡、西河郡、汾州府。

北魏太平真君年間(440—451年),各地行政建制曾大幅調整。當時,中都、京陵、邬縣等縣邑撤並,平陶有幸得到保留,隸屬於西河郡。但平陶之“陶”,與太武帝拓跋焘之“焘”同音,犯了聖諱,平陶從此易名為平遙,直至今日。

綜上所述,王益明說,按照標准的讀音,如今平陶之“陶”,按其另一讀音,還應讀作“Yao”。

推薦閱讀:

墨西哥帕倫克瑪雅遺址

噴泉修道院 英國皇家花園中的遺址

柏威夏寺:被戰火侵擾的世界文化遺產

承德皇家寺院 普寧寺

“馬牆”織就古城防護網

平遙古城現存基址規模,是明洪武三年、即1370年擴建定位的,為一處古代軍事防御工事。古代城牆,最初僅以素土堆築,預防敵人的騎兵、步兵長驅直入。後來,古人發現此法的不牢固性,改用摻入石灰的夯土築牆。

但當強弓利箭和拋石槓桿等新兵器用於戰爭後,居高臨下的守城者自身突露於城牆頂,更容易受到襲擊,形成了新的劣勢。考慮到保障守城者的安全,當時的古人便在城牆頂的外側,開始以夯土修築起“女兒牆”。

平遙縣新聞辦主任王增兵告訴記者,“女兒牆”是最早的叫法。後來,因牆正好擋住城上巡邏的馬匹,所以又稱“馬牆”。明洪武初年,太祖朱元璋為鞏固新政權,防止大漠以北的元朝殘余勢力南下反攻,下令整修加固長城,並令各府、州、縣加強城防,整修城牆。平遙古城牆的擴建,正源於此時。

長期的戰爭中,夯土“馬牆”常因歷經風雨、征戰而坍塌。加之原始的火炮用於攻城後,夯土城牆的劣勢也日漸顯露。1540年蒙兵南侵太原一帶,周圍各縣受其擄掠者眾多,惟有平遙因城牆較堅固而幸免。1542年,蒙古兵再度南下,破平遙七處村堡,殺掠萬余人。

正是因此,明嘉靖四十二年(1563年),新任平遙知縣張稽古巡閱城牆後,憶及兩次戰爭,不禁興歎:“平遙固有城,顧歷年浸久,城多圮剝。且女牆舊皆土築,易摧而難守。”為此,同年二月,張稽古下令興工,全部城牆之“馬牆”改做磚砌,並整修損壞之處。

戰爭的實踐,使得防守者不得不經常研究加強、改善城牆防御能力的措施。明隆慶二年,即1568年,平遙知縣岳維華不動庫銀,也不向百姓派捐,僅靠動員富紳巨賈自動捐資,並用“斷案抵贖”金等,共用2000余兩白銀,增建六門甕城。甕城內外門間行徑為屈曲狀,使攻城者一旦突入外門進入甕城,勢必因曲徑而呈減速態勢,城上守軍可四圍奮力殲敵。這一做法,現在也被導游們形象地稱之為“甕中捉鱉”。

此後,歷任知縣又在城牆上增設敵樓、加寬加深隍池,增設吊橋,並將城牆外側全部以磚石砌包。康熙四十二年(1703年),知縣王绶為恭迎聖駕,主持在城牆四周增建了六座高大雄偉的城樓……城牆、甕城、城樓、馬牆、敵樓、垛口等,加上文昌閣、魁星樓構成了平遙古城牆的雄姿。

防御工事背後的和平之音

平遙古城的構築,以佛教和習俗文化方面看,也頗有講究。

一天多的采訪中,導游冀曉峰屢屢講到,古城因有六道城門,又稱“龜城”。六道城門,古人一度按其方向稱為南門、上東門、上西門等。清鹹豐元年(1851年),新任平遙知縣劉敘,與眾人共議城牆大修之事,為強化儒教文化思想,親筆題寫了六門“官名”,分別是“迎薰”、“太和”、“永定”等。現在,六門上的青石匾額,都仍為劉敘遺墨。

古代漢民族習俗,以南向朝陽為上,南門應為神龜之頭。南門外側,原有兩眼井,互相對稱,稱為龜眼。北門為龜尾,古城內縱橫交錯的四大街、八小街、七十二條小巷,則被人們認為是紋路清晰的龜背。冀曉峰稱,至今,游客到此,導游們往往以“龜背走一走,能活九十九”來祝福他們。

古城牆環繞四周,共有3000個垛頭、72座敵樓。“古人由此寓意"孔子三千弟子,七十二賢人"。作為一座以防御外敵入侵的工事,與主張“和平”“慎戰”的“孔聖人”一起論,有些牽強。但冀曉峰認為,人們提及古城牆,渴望和平、希望少戰事,也許是這一說法得以流傳的根本。

明清兩代,平遙古城有記載的大規模修築有26次之多。日偽期間,古城遭受人為破壞,城樓被毀、角樓被拆,72座敵樓殘存僅三,牆頂甚至多出了碉堡。整座城牆孔洞遍布,古城一度大失昔日的風采。

1965年,山西省人民委員會公布平遙城牆為重點文物保護單位。1979年以後,古城在平遙文物先驅的努力,以及同濟大學阮儀三等知名專家呼吁下,迎來了春天。在國家文物局和山西省文物局的重視下,1980年起,各級對平遙古城牆實施全面保護措施,逐年撥款,逐段維修。此後,古城得以恢復了往日的雄風。

1986年,平遙古城被國務院公布為歷史文化名城;1988年,國務院又公布平遙城牆為全國重點文物保護單位。1997年12月3日,平遙古城順利入列“世界文化遺產”名錄,聲名一舉天下知。

推薦閱讀:

墨西哥帕倫克瑪雅遺址

噴泉修道院 英國皇家花園中的遺址

柏威夏寺:被戰火侵擾的世界文化遺產

承德皇家寺院 普寧寺

- 上一頁:敘利亞的“沙漠新娘”帕美娜

- 下一頁:墨西哥帕倫克瑪雅遺址