中國木結構古建築的部分構件

日期:2016/12/14 13:28:30 編輯:古代建築有哪些 中國古代木構架房屋建築中負擔結構構件的制造和木構架的組合、安裝、豎立等工作的專業。由於古代建築是以木結構為骨干的,因此房屋的設計也歸屬大木作。

歷史淵源 由《考工記》所載"攻木之工七",可知周代木工已分工很細,以後各代分工不同。宋代房屋的附屬物平暗、藻井、勾闌、博縫、垂魚等的制作,歸小木作,明清時則歸大木作。宋代大木作以外另有鋸作,明清也歸大木作。木構架房屋建築的設計、施工以大木作為主,則始終不變。

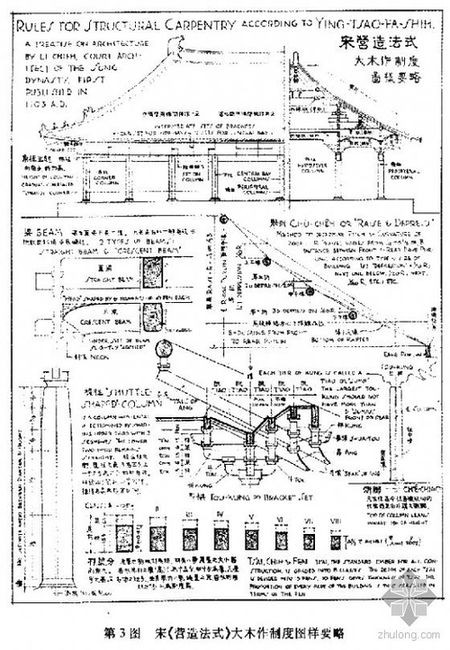

設計制度 中國古代建築在唐初就已經定型化、標准化,由此產生了與此相適應的設計和施工方法。宋《營造法式》中,已載有一套包括設計原則、標准規范並附有圖樣的材份制(即古代的模數制,見材份)。材份制一直沿用到元末。明初,大量營建都城宮室,已不再用材份制。清初頒布的清工部《工程做法》基本上使用了斗口制(見斗口),仍可看出材份制的痕跡,但在力學上已不如材份制嚴謹,各種構件的標准規范也無一致的准則。實質上是舊的設計制度已被廢棄,而新的設計制度還不完善。

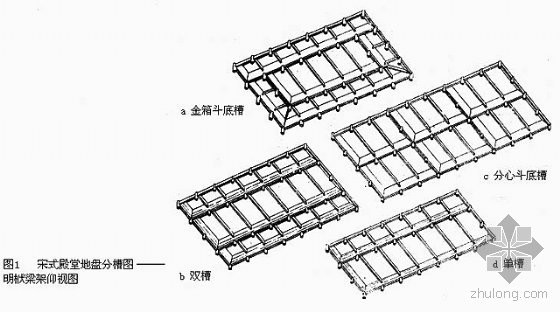

大木作結構構件,按功能可分為12類。其中拱、昂、爵頭、斗4類屬鋪作構件。其余8類為:柱,額枋,梁,蜀柱、駝峰托腳、叉手等,替木,椽和襻間,陽馬(角梁),椽,飛子(飛檐椽)。以上各類構件中,柱、椽、椽多為圓形截面,余為矩形截面。宋以後各代對構件截面,按結構形式(殿堂、廳堂、余屋,或大木大式、大木小式)都詳盡地規定出高、厚尺度。其高厚比早期多為3:2,間有2:1的,至明清則多為10:8。

柱,又稱柱子,古代文獻中又稱為"楹"。為建築中主要承受軸向壓力的縱長形構件。一般豎立,用以支承梁、枋、屋架。常用木材、石材、磚等制成。

按外形分為直柱、梭柱,截面多為圓形。處於不同的位置,有不同的名稱,如在房屋最外圈的柱子為外檐柱,外檐柱以內的稱屋內柱(或金柱),轉角處的稱角柱,以及牆柱、中柱、山柱、瓜柱、童柱等。有些柱不承受軸向壓力,主要起構造作用,如望柱、垂蓮柱、雷公柱。根據樣式不同,以有圓柱、八角柱、方柱、瓜楞柱、蟠龍柱等多種。按構造又有單柱、拼合柱之別。

古建築柱子一般均有收分,即柱徑上小下大呈直線輪廓收分。北齊、五代、宋、明建築中又有一種柱子上下兩端或僅上端收殺成梭形的,稱為梭柱。清代多用直柱、僅於柱端稍作卷殺。柱有側腳,即向中心傾斜;有生起,即自中間柱向角柱逐漸加高。

額枋(宋稱闌額),包括闌額(大額枋)、由額(小額枋或由額墊板)、普拍枋(平板枋)、屋內額、地栿、綽幕(後演化為雀替)等,是柱上用於連接柱頭或柱腳、承重的水平構件。南北朝及之前多置於柱頂,隋唐後才移到柱間。西方古典建築中,類似的部件稱為architrave。

額中國古代木構架房屋中用在柱列上的聯系構件,承托斗栱和橫向的梁架,用以增強柱網的穩定。

額在漢至唐時期稱楣。隋以前的楣多壓在柱頂上,承托斗栱和梁。隋唐時,楣開始用在柱頭之間,插入柱身,並分上下2層,稱為重楣。宋《營造法式》稱上層楣為闌額,下層楣為由額,闌額以上又平放一厚木板,稱普拍枋;而稱隋以前壓在柱頭上的舊做法為檐額。闌額、檐額用於內柱上的稱屋內額。清式稱闌額、由額、普拍枋為大額枋、小額枋和平板枋,有時在大額枋或小額枋下加墊托的雀替,以加強柱和枋之間的聯系(見大木作)。

《營造法式》規定檐額兩端要伸出柱頭外,下面用形如長栱的綽幕枋承托。這種做法在相傳為五代時衛賢繪的《閘口盤車圖》中可以見到。實物有河南濟源濟渎廟龍亭和陝西韓城的一些元代建築。

屋內額用在內柱柱列間,當宋式廳堂型建築各間梁架用柱數不同時,為求內額連成一列,無柱處內額架在梁架的駝峰或蜀柱之間。廳堂型建築屋內額往往與柱頭枋、襻間和檩用斗栱連成一體,起增強構架縱向穩定的作用。這種做法可以從宋初建的福州華林寺大殿和寧波保國寺大殿中看到,是古代用縱架的殘痕。明清時襻間改稱枋,並在它與檩間空隙處加豎板,稱墊板。檩、墊板、枋聯用是明清官式建築通常做法。

《營造法式》和清工部《工程做法》所載的額的主要功能是保持構架穩定,但從現存大量宋至清代的實物看,其作用遠不止此。

現存用檐額的建築,檐額除長1間者外,還有長到2、3間的,多用整圓木制成,壓在柱頂上,斷面遠大於《營造法式》的規定。它的梁架、斗栱先壓在檐額上,再傳至檐柱。一般檐柱即在梁下,但也有梁架位置不動而把明間2柱向左右移遠,以加大明間寬度的,這時檐額承梁處下面無柱,成為縱向的梁,斗栱排列與柱位也往往不相應。北京故宮養心殿就是用檐額的建築,明間柱外移的實例則有天水市明代所建玉泉觀前殿。

屋內額除一般做聯系構件外,也有用長2間或3間的圓木的。它架在內柱上,下面省去一至兩根內柱,由它來承托被省去的柱上的梁架。1137年所建山西五台縣佛光寺文殊殿面闊7間,殿內用6道廳堂型“八架椽屋前後乳栿用四柱”的梁架,原應有12根內柱,但在殿內用了3根長3間的內額和兩根長兩間的內額(見圖),省去8根內柱。1309年所建山西洪洞廣勝寺下寺大殿內用了4根長3間的內額,省去6根內柱。這種做法,減少了內柱數量,加大內柱柱距,可以滿足室內布置上的特殊要求。

有些長2、3間的內額,往往在其下再加一道額,類似闌額之下的由額。在內額、由額之間,用蜀柱和斜撐聯系,形成近似平行弦桁架的組合內額,承擔橫向梁架。這種組合內額,在近年研究著作中,有時稱為“縱架”。實物可在佛光寺文殊殿、崇福寺彌陀殿中看到。

枋,兩柱之間起聯系作用的橫木,斷面一般為矩形。

- 上一頁:西藏的民居及建築藝術

- 下一頁:閒話徽州古窯