解析貴州古建築之民族特色

日期:2016/12/14 13:13:45 編輯:古代建築有哪些

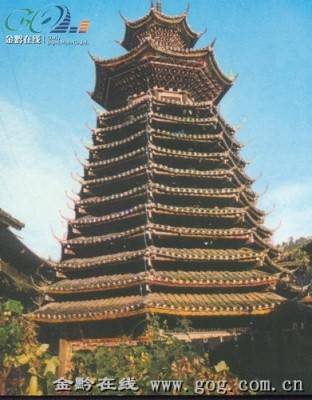

增沖鼓樓

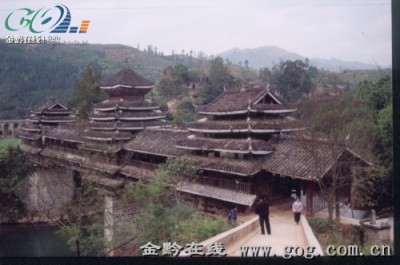

地坪風雨橋

龍船棚

銅鼓坪

形成於明清時代的少數民族村寨,是貴州最具民族特色的古建築。貴州少數民族村寨,無論是建築環境、布局、用材、造型,還是建築工藝、功能、習俗,都獨具特色,是物質文化遺產與非物質文化遺產緊密結合的載體。山清水秀,竹木蔥茏,吊腳樓房鱗次栉比,是貴州少數民族村寨的共同特點。苗族的雷山郎德上寨古建築群、松桃寨英古建築群和新寨古建築群,布依族的開陽馬頭寨古建築群、花溪鎮山村古建築群,侗族的天柱三門塘古建築群,水族的荔波水浦古建築群,仡佬族的務川龍潭村古建築群等等,歷史悠久,環境優美,原有風貌保護完好,是“原生態”文化的典型,已被分別公布為全國重點文物保護單位和省級文物保護單位。“苗嶺山區雷公山麓苗族村寨”和“六洞、九洞侗族村寨”,共計30多個苗侗民族村寨,由於自然景觀特別優美,文化內涵異常豐富,已被列入《中國世界文化遺產預備名單》。

民族村寨中的公共建築,是貴州明清古建築中最為耀眼的一類,如侗族的鼓樓、“花橋”、戲樓;苗族的龍船棚、銅鼓坪、蘆笙堂、妹妹棚等等,突出體現各自的民族特點。侗寨鼓樓作為侗族村民共建共有共用的集社會、文化、交際於一體的多功能建築物,擁有至高無上的地位。從江增沖鼓樓建於清康熙十一年(1672年),是現存年代最早的侗寨鼓樓。“花橋”即風雨橋,因橋廊上遍施彩塑彩畫而得名。鼓樓、“花橋”集中分布在黎平、從江、榕江一帶。侗寨“花橋”具有自己的特點,不僅是水上交通設施,還有多方面的用途。修在村頭的“花橋”,不僅起著“鎖水”、“攔龍”、“護寨”作用,還是村民迎來送往、款待賓客唱“攔路歌”、喝“攔路酒”的熱鬧場所。有些侗族風雨橋,在寬敞明亮的橋面長廊中修建鼓樓式亭子,形成鼓樓與“花橋”結為一體的雄偉建築物。這類建築的典型代表,首推跨度最大的黎平地坪風雨橋。絕大多數鼓樓、“花橋”建於清代中晚期。貴州潮濕多雨,木結構建築難以長久保存。火災及兵燹也是造成上述建築壽命不長的重要原因。由於鼓樓、“花橋”是侗族村寨的“旗幟”,標志財富和地位,常因經濟條件改善而不斷修繕乃至重建。因此,許多鼓樓、“花橋”,維修、重建於“鹹同起義”後的光緒初年。侗族的戲樓大多修建在池塘上,台上唱戲,台下養魚,人歡魚躍,相映成趣。在百余座侗族戲樓中,黎平高進戲樓規模最大,已被公布為省文物保護單位。雷公山麓清水江畔苗族村民,每年農歷五月下旬,在江上劃“獨木龍舟”,意在“殺龍祭祖”、治理水患,祈禱風調雨順。獨木龍舟掛槳上岸後,架空覆置於長約三四十米的龍船棚內,至今保存建於清末的40多座木結構龍船棚。銅鼓坪、蘆笙堂是苗族村民“吃鼓藏”、“過苗年”身著節日盛裝隆重祭祖時,跳“銅鼓舞”、“蘆笙舞”必不可少的文化活動場所。用鵝卵石仿銅鼓紋飾鋪墁的雷山郎德上寨“銅鼓坪”最具代表性。貴州許多少數民族節日活動場所,或為古廟,或為拱橋,或為溶洞,或為河灘;場內或種有古樹,場邊或冒出山泉,都有特殊標志物。有的節日活動場所,修有專門建築,除龍船棚、銅鼓坪、蘆笙堂而外,還有賽馬場、斗牛塘、對歌台、坐花房、妹妹棚等特殊用途的建築物,使“多彩貴州”的古建築,顯得愈加豐富多彩。

推薦閱讀:

蜚聲海內外的隴西“李家龍宮”

泉州安溪湖頭“相地府衙群”

空中樓台喀什高台民居

待字“深閨”的廣靈古民居

- 上一頁:福建屋頂上的剪瓷雕文化

- 下一頁:蜚聲海內外的隴西“李家龍宮”