詩畫江南:那些讓人沉醉的中國式閒情

日期:2016/12/14 10:30:26 編輯:中國古代建築與生活節奏的瘋狂加速成正比,“休閒”一詞如今出鏡頻率高得讓人快要麻木。兩相映照,耐人尋味。“能否聰明地休閒是對文明的最終考驗。”羅素這句話曾被人反復引用,但真正能把閒適玩出意趣、玩出境界的“文明之地”又有幾個——尤其在這個時代?

曾幾何時,經濟的發達、科技的進步、交通的便捷,並不與閒情逸致沖突,反而相得益彰——看看昔時的江南便知道了。休閒,本是一朵奢侈之花,在物質繁華、精神富足時才得從容綻放。江南自古物阜民豐,當中國多數地方還處在食不果腹的階段時,江南已經開始談論時尚和文藝。

悠閒的江南生活

江南曾經是中國最富於閒情的地方,是中國頂級休閒生活的代名詞,誕生了中國最璀璨的文化藝術,也匯聚了最豐富多彩的生活情趣。這裡水巷小橋多、人家皆枕河;這裡有精致的園林、婉轉的昆曲,也有細致到骨子裡的蘇繡、玉雕、美食;有錢人家錦衣玉食,家中亭台閣樓、莺歌燕舞;平常百姓也能盡享天光雲影、長堤臥波;得意時,“騎馬倚斜橋,滿樓紅袖招”;不得志了,也可聽取“姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船”;尋常日子,“山寺月中尋桂子,郡亭枕上看潮頭”;就算偶有忙碌,也要向友人“聊寄一枝春”……這些需要格外精雕細琢的事物、情境,想來也只有在江南能夠滋生、共存。閒情,滲透在江南的各個角落、各個階層,倒與地位、財富不大相關。

“日出江花紅勝火,春來江水綠如藍。能不憶江南?”精致優雅的生活,讓江南在中國各地中顯得卓爾不群,曾幾何時,江南是中國人的理想家園,也是歷代文人的精神故鄉。

時過境遷,昔日江南的生活方式及其蘊涵的價值已或多或少地缺失,或者被人淡忘,與我們漸行漸遠。如今,仍在經濟領域領跑

全國的江南,還留有多少中國古典的休閒生活細節?腳步匆匆中,我們又錯過了多少美好?帶著這些思考,我們在今年春天走訪了江蘇省的蘇州、揚州、鎮江、無錫。又見江南,那些中國式閒情,還在嗎?

江南的自由體園林

今日供公眾觀瞻的江南園林,古時就是私人住所,或為官宦文人的寓所,或為鹽商巨賈的豪宅。在江南園林的布局上,我們能直觀地體會到建築學家梁思成所說的,追求絕對的自由,“一反對稱之隆重,出之以自由隨意之變化”,因為這裡不再是宮殿、官署、廟宇,而是讓身心完全放松的家園。

挫政園

織簾載酒之樂

自1856年中進士以來,沈秉成已經在宦海沉浮了將近二十年。因父親、妻子和兩個兒子接連病故,他雖官拜蘇松太兵備道,卻已經感到了人生無常,有了激流勇退之意。通過朋友牽線搭橋,他又娶了湖州老鄉羅廷玉的女兒羅永華。羅氏頗為賢惠,又能詩善畫,讓他寬慰良多。1874年,在蘇州養病的沈秉成相中了城東護城河邊的一個荒園,打算在這裡安置新家。這荒園三面臨河,原也是個繁華所在,名為涉園,鹹豐年間毀於太平天國的戰火——蘇州是太平天國的重鎮,與天京(今南京)遙相呼應,忠王李秀成在此駐守,王府便設在拙政園中。

為了新家的布局,沈秉成找來畫家顧纭幫忙,最終議定如下:住宅居於中部,南北兩面均設有長廊和碼頭;住宅分為三部分,中部為居室,東部為宴樂雅聚的地方,西部為靜修著述之處。在這些建築的布局及命名上,沈秉成頗費了些心思:既要有中軸線,兩邊相對勻稱,體現官宦人家的特點,又要有隨意自然的一面,畢竟這是歸隱之所。西園是讀書清修的地方,故仿照南朝高士沈辚士“織簾謀生,著述課徒”,命名為“織簾老屋”;東園緊挨護城河,內復鑿有小池,可設“望月亭”、“聽橹樓”,再於池上建一旱船,旁邊栽上數棵紫籐,名為“籐花舫”;中部建築取名“載酒堂”,算是對先賢蘇東坡致敬。最重要的是全園的命名,左右各有一園的格局在江南園林中著實不多見,加上有意與妻子在此歸隱,沈秉成便把它命名為“耦園”。“耦”通“偶”,既指園林格局,也指夫妻成雙。兩年後,耦園修築完工,沈秉成十分高興,寫了一首詩來表明心跡:“不隱山林隱朝市,草堂開傍阖闾城……卜鄰恰喜平泉近,問字車常載酒行。”夫人羅永華也寫了一副嵌字聯唱和:“耦園住佳偶,城曲築詩城。”

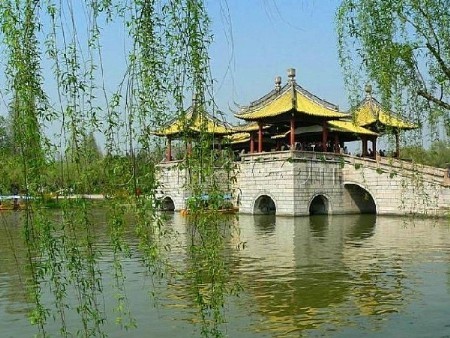

揚州瘦西湖

江南園林多有匠心,逐一剖析,會讓人歎為觀止。然而,園林的華麗精致固然讓人羨慕,主人“往來無白丁”的交游卻更加讓人神往:在接下來的八年歸隱生活裡,沈秉成經常與俞樾(yuè)、吳雲、顧文彬等蘇州名士聚在一起,交流金石書畫的心得,吳昌碩等名家路過蘇州時,也常到他家中小住。

與拙政園、獅子林、留園、個園、何園等江南名園裡人潮洶湧的熱鬧情形不同,今天的耦園游客很少,幾個工作人員在某個角落集體打掃衛生,偌大的客廳改成了點唱評彈的地方,但廳中、台上均空無一人。漫步之時,我與一對外國情侶擦肩而過數次,最後一次遇見,男的正在翻看LonelyPlanet的China,女的則躺臥在長廊之上,享受春日陽光的溫暖。這讓我想起耦園臥室中掛著的一副對聯:“閒中覓伴書為上,身外無求睡最安。”人去園空,倒讓耦園找回了它應有的氛圍——作為家,它本是一個安靜的棲息地。

行走在園子裡,我多少能體會到當年沈秉成買地建園的心情。四下十分安靜,站在盛開的玉蘭樹下,看著氣勢不凡的黃石假山,想象沈氏夫妻曾在此園中悠游唱隨,一種富有中國古典色彩的羅曼蒂克不由得在心間生發出來。不必華室,不必美服,若是能有幾日閒暇,什麼事都不用管,只是讀讀書,累了便隨意小憩,實為一大享受。這種閒適,千金難買。可惜,沈秉成的清福沒能享受太久,八年後,他被新君任命為京兆尹,開始了新一輪奔波,先後出任內閣學士、廣西巡撫、安徽巡撫,直到七十歲出頭才退休,回到耦園後不久便仙逝了。

伏在平江路上在蘇州的平江路,常能看到這樣的情形:男的一身舊式西裝,提一只發舊的小箱子,戴一副黑色圓框眼鏡;女的穿著旗袍,站在離他不遠的地方,或是河邊,或是橋頭……這多半是蘇州喜歡民國風格的新人在拍攝結婚紀念照。如果說園林是江南的一顆顆明珠,那麼古城便是承載這些明珠的絲綢,只是如今這“絲綢”被分割得有些支離破碎了,變為新城中一些散布的角落。除了平江路,蘇州的山塘街、揚州的東關街、鎮江的西津渡、常州的青果巷、無錫的南長街,莫不如此。選擇一條兼有歷史韻味和風土人情的老街住下,是到江南旅行最有趣的功課之一。

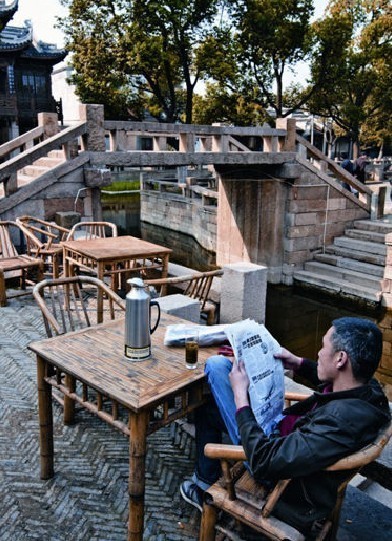

一杯茶,一張報紙,生活很簡單。

平江路挨著一條內河,另一側開有許多饒有趣味的商店,其間也有一些主題客棧、私人會所、咖啡屋,“水陸並列,河街相鄰”。它北通拙政園,南望雙塔,東西兩側都有無數老宅,是蘇州最佳“蟄伏”地點之一。

早上起來,沿著青板路走一小段,過了小橋,到河對岸喝一碗白粥。這片街區東西走向有許多巷子,曹胡徐巷、胡廂使巷、大柳枝巷、南顯子巷、大儒巷、衛道觀前、傳芳巷、東花橋巷,單看名字,似乎已能觸摸到它們背後一段或曲折或美好的故事。走著走著,可能不經意間就路過了某個大儒的故居。

巷子中有不少水井仍在使用,一些婦女就在井旁打起水來洗衣服,井的內壁露出一條條凹槽。當街的牆上掛著許多鳥籠子,關著八哥、金絲雀和珍珠鳥,調皮的小孩正在逗一只八哥說話。太陽出來了,一些人家便拿起竹竿准備曬衣服。那個叫孫玉骥的老先生又背著畫板來到河邊寫生。他已經畫完了蘇州所有的園林,並結集出書,接下來打算以水為題材,從另一個角度再畫一遍蘇州古城。

不少年輕人帶著對水鄉、對雨巷的美好想象來了,三三兩兩走在一起。平江路總是這樣,人不多,也不致太過冷清。不時有三輪車從路上駛過,撒下一串鈴聲;或者有船從外面駛來,帶著客人慢慢欣賞這條老街。一些人在絲綢店前打量,在橋邊拍幾張照片,看到那家名為“貓的天空之城”的概念書店,忍不住鑽了進去,許久不出來,估計是喜歡上了裡面的明信片,正在給遠方的朋友填寫祝福。

蘇州女作家范小青說:“其實在從前的漫長的日子裡,我們曾經是生在其中的……我們能聽到它的呼吸,我們能呼吸到它散發出來的氣息。”面對游客看到老宅時發出的驚歎聲,兩個住在平江路的年輕人表現出了相當的不解甚至不屑。游客看到的是歷史,而他們關心的是房間何時不再陰暗潮濕,家裡什麼時候也能安上抽水馬桶。每個人都羨慕自己當前缺乏的生活,就像我和一位老先生一起靠在牆邊曬太陽時,我們彼此羨慕一樣。

漸行漸遠 抑或生生不息

相比蘇州,揚州的園林更加生活化,一方面這裡的園林多為鹽商所築,布局和風格更加講求實用;另一方面,它們中的相當部分至今仍然“活”著,成為都市男女休閒的好去處。

位於揚州東關街的長樂客棧,在改建成主題精品酒店之前也是一所明清院落。許多人走到客棧面前的時候,看到跟汪氏小苑等鹽商住宅風格相近的大門,會誤以為這又是某處景點。走入房間當中,一切裝飾都是古色古香的,會客的坐榻也是明清家具風格。這種集歷史風雅和時尚生活於一體的居住環境,頗受客人的歡迎。走在酒店當中,能感受到古人在建築構造上的匠心:外牆築得又厚又高,不開設任何窗戶,防止盜賊進入;巷子修得又窄又長,兩邊也幾乎不開窗戶,也是出於防火防盜的考慮;院中既有亭台樓閣,又有池子假山,門窗的形狀也務求新異,充分享受居家的自由和隨意;池子裡,主人豢養的幾只像鴛鴦又像黑天鵝的飛禽在游弋。

揚州的一些古宅,除了可以參觀,還可以用餐,享用頗為正宗的淮揚菜。比如位於城市東南角的盧氏古宅,每天早上都有不少慕名前來品嘗早餐的人,這裡的五丁包經過口口相傳,已經成為比蟹黃湯包還受歡迎的美食。

同園林生活一樣延續下來的,還有揚州的市井生活。住在古宅改建的客棧裡,離許多景點、古街非常近,每天早起用過早餐後,便可沿著東關街一路散步,經東門來到運河的古碼頭。不同於白天的摩肩接踵,此時的東關街除了少數幾戶早起的商家和出去散步、准備上班的居民,並無他人。若是往東關街兩旁的巷子裡走,可以看到揚州老城最原真的生活狀態。晚上可以找個浴室泡下來,請個師傅修修腳。

如今的揚州,不再是一座可以吸引達官顯貴挖運河、劃龍舟赴會的都市,卻變成了最為適合居住和平民旅行的小城。這種“白天皮包水,晚上水包皮”的生活方式說起來無甚新奇,卻不失惬意。俗話說,“布衣暖,菜根香”,能讓我們的身心得到休息的,從來都不是什麼高新科技,而是那些看似最平常不過卻漸行漸遠的生活方式。

江南人的小調評彈 徘徊在文藝與市井之間

今日,評彈和昆曲、揚州清曲一樣成為文人雅士、文化學者研究的對象。它們曾經都是下裡巴人也能欣賞的大眾曲藝,難道也都逃不過中國民間藝術“生於草莽,死於廟堂”的規律?

江南小調

茶館的背景音樂與老城居民的“連續劇”

行走在蘇州的大街小巷,常能看到有關昆曲、評彈的廣告,許多茶館也以提供此類演出為號召。我聽不懂蘇州話,但不妨以“藝術無國界,也無疆界”來鼓勵自己。

這天,特地到昆曲博物館旁邊的“吳苑深處”書場聽評彈。離開演還有不到五分鐘,五六列桌椅圍繞中央的舞台依次擺開,差不多坐滿了,以中老年人居多。舞台正中有一個碩大的福字匾,兩旁是描寫評彈的對聯:“滄浪亭御前彈唱垂青史,光裕社啟後箴言耀藝壇”,橫額是“珠落玉盤”。書場兩側分別掛著三幅古色古香的畫卷,東側畫的是彈詞故事:《玉蜻蜓·庵堂認母》、《珍珠塔·花園贈塔》、《三笑·追舟》;西側是評話,不外乎三國、水浒、說岳這些經典。

一陣急促的電鈴聲響起,現場靜了下來。舞台兩邊走出一男一女,男的身著淡青色長衫,天庭飽滿;女的一襲寶藍旗袍,雙目含情。二人坐定,分別拿起桌上的樂器,男持三弦,女抱琵琶,調了調弦、試了下音,一邊說幾句閒話與觀眾互動。女演員報上曲名,先唱了一段彈詞,端的是聲如珠玑,音如落水。

蘇州評彈其實是評話與彈詞的總稱,評話類似於說書,講究的是敘述技巧,而彈詞則是實實在在的嗓子功夫。評彈流行於江浙滬一帶,但基本上用蘇州話演繹。都說蘇州話是吳音軟語,這一段彈詞卻是抑揚頓挫、铿锵有力。待到唱第二支曲子時,聲音卻又變得婉轉多情,兩只眼睛也隨著輕鎖的眉頭流露出淡淡的悲傷,就算聽不懂唱詞,也不免受到幾分感染。

蘇州演出評彈的地方不少,但大多和蘇繡、玉雕一樣,是供外來游客獵奇消遣的,演員便也不大用心,聲音呆板,雙眼無神,好在聽眾也不怎麼計較——對游客而言,聽懂聽不懂無關緊要。一次在城西李公堤的某家茶館,聽得表演者在台上自彈自唱,台下的人品著茶聊著天,興致頗高,聲音甚至蓋過了台上。他們的目的本是談天,彈詞就像班得瑞音樂一樣,只是作為背景在空氣中飄蕩著。

真正吸引當地居民的是評話,像連續劇一樣,每天講兩“集”,每“集”一個小時,一講就是半個月。彈詞聲落,男演員便接過話茬,敘說了一回“前情提要”,評話便算是正式開場了。今天要說的是《萬貴妃》,明憲宗時候的故事。演員大部分時間講的是蘇州話,也會不時穿插一些普通話,連貫起來,尚能理解。這回書說的是萬貴妃如何與太監勾結殺人害命,故事本已離奇,更兼兩位說書人一唱一和,男的時而扮太監,拖長了聲音,又尖又細;時而扮書生,聲音渾厚中透著幾分沒見過世面的怯懦;女的則是一副涉世未深又心眼兒靈活的模樣,時而歡天喜地,時而竊竊私語……兩人把一個連環殺人案講得聲情並茂,頗有幾分現代話劇的味道,說到關鍵處,還會操起樂器彈唱一段。

下午時分,人不免犯困,邊兒上幾個上了年紀的老人聽了一會兒,便有些昏睡的意味了,忽然聽得說書人高聲一喝,或者驚堂木猛地一拍,瞬時醒來,聽一段,笑一會兒,又陷入新的瞌睡中去了。

新詞與古意

傳統藝術在新時代要如何傳承?這是我行走在江南時經常想到的問題。與此相關的爭論有很多。比如評話中出現現代詞匯,會不會影響它的純潔性?彈詞要不要改用現代蘇州話甚至普通話來唱?儲蘭蘭、陳士爭推出的新京劇,是對京劇的改革還是背叛?

我想到晚清力主把新詞吸收進古典詩歌的黃遵憲。時代變遷帶來了許多新現象、新詞匯,這些能否入詩,在清末是有巨大爭議的。許多人墨守陳規,結果詩詞始終跳不出風花雪月、吊古傷今的套路,而“我手寫我口,古豈能拘牽”的黃遵憲大量引入新詞,開創了古典詩歌的新局面,留下了偉大的嘗試《人境廬詩草》。可惜後繼無人,古典詩歌在黃遵憲之後便宣告落幕了。他所采用的新詞也正如他所預言的那樣,在今天看來,因為時代的隔絕,不乏古色古香的味道。

再往前看,宋詞取代唐詩,卻逃不出“來自民間,死於廟堂”的規律,最根本的原因也是從業者刻板教條,不肯在唱法和語言上進行變更,終究被更具草根精神的元曲取代了。而京劇博采徽劇、漢劇、昆曲、秦腔之眾長,甚至吸收民間曲調、北京土話,融會成了深受人們喜愛的劇種,成為“國劇”。

遺憾的是,包括京劇在內的許多傳統藝術,今天似乎要重走宋詞的老路了。所以當我看到蘇州的評話引入新詞,甚至使用了一些時尚的表達時,感到些許欣慰,同時又疑慮重重:在評彈、清曲等傳統曲藝裡,會出現又一個黃遵憲嗎?

(編輯:李瑩)