走訪水運商埠“小桂林” 漓江第一鎮——大圩古鎮

日期:2016/12/14 9:50:14 編輯:古代建築史我們出游目的地是漓江第一鎮——大圩。大圩離桂林市很近,沿途除了綠色的田野山峰,便是分散在公路兩側的村寨人家,因為有一段公路正在擴建,又下著雨,路面不太好走,聽司機說正在動工修一條新路,將大大縮短到大圩的時間,大約過了三十分鐘,狹窄的路面逐漸變寬,大圩鎮便到了。

具有水運商埠“小桂林”之稱的大圩,是秦始皇開鑿靈渠,溝通長江和珠江兩大水系水系後,才逐漸繁榮起來的.從地勢上看,古鎮東有潮田河,與福利馬河相接,西連相思江,可至永福,北面裡將貫穿桂林、興安、陽朔、平樂、梧州,可上達湖南,下至廣州,是水陸交通要道,又是集市貿易的中心。

路上觀賞沿途風光,我們聽導游說,在北宋時候,大圩古鎮已是商業繁華集鎮和水運樞紐,別稱“小長安”。南宋末設立務稅關,駐有務稅使,有了固定圩期,沿江立街設坊,長約五華裡,因集市規模較大,得名“大圩”,明代時成為廣西四大圩鎮(其他三圩是賓陽蘆圩、蒼梧戎圩、貴縣橋圩)之首。

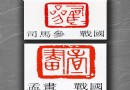

明初,這裡已經形成了八條大街、十多個碼頭,鎮中有“四大家、八中家、二十四小家”,其中“黃李廖高”四大家多經營山貨、布、米、鹽,外有投股,坐莊桂林、梧州,內外聯姻結義,控制了桂北一帶的經濟命脈。抗戰時期,人口雲集,還有“小桂林”之稱。

走進老街

我們下車的地方是新街,離大圩市場只有幾步路,今天又恰好是圩日趕集的人絡繹不絕,攤子一直擺到大路上。沿鎮中心的小路一直往裡走,穿過一個爬滿樹籐的老城門,不一會兒就是大圩古鎮的老街了。老街位於漓江東岸,父子巖東南,磨盤山北面,由西向東沿江而建,大約有

建於明清時期的老街仍如舊時,一些人家仍然保持著傳統的手工作紡維持生計。新修公路後,水運風光不再,圩市也搬到了外面的新街,這裡愈發顯得清幽寧靜起來。歲月把青石板的路面磨得光亮,在下著微雨的早晨,踩在濕漉漉的石板路上,空氣中飄蕩著草與泥土混雜的氣息,很容易讓人追溯起往昔的景象。

石板街 老房子

沿岸而建的石板街是古鎮的一大特色,建於民國初期,長

這些店鋪一般為兩層樓,磚砌側牆,木板為門,旁邊開有方孔小窗。房梁很高,通風透氣,多是二進、三進的深宅大院,前鋪後坊,從街面一直延伸到江邊,俗稱“筒子屋”。木頭房子容易著火,一燒就是一片,聽老人說萬壽橋的泗瀛街又被稱作做“芝麻地”,意思就是店面值錢,燒得快,建得也快,越燒越旺之意。所以在街區之間又有了隔火的門樓,沿街多為騎樓,這些都是桂北明清時期漢族建築風格的代表。

我走向街中間的鼓樓景點,自西向東,看到沿街開了許多的店鋪,以雜貨鋪、小吃店和中醫門診、藥鋪居多。老街藥鋪最有特色,門口掛著一只大葫蘆,老式的櫃台上擺放著幾只大玻璃缸,裡面盛有葫蘆酒、桃花酒、酒不太辣,嘗了之後覺得有些甘甜。櫃台上還有倒懸著的各式熏香,多半是輔助針灸治療的艾葉條,老板親自點了一支示范,空氣中頓時彌漫著芳香的氣味,令人神清氣爽。

參觀廖忠源舊宅

聽說當年“四大家”之一廖忠源的舊宅位於現在的建設街31號,沿著藥鋪老板的指點尋去,那是從臨江老街分出的一條岔路,與老街平行。街道拐彎處有兩間歪歪斜斜的木頭房子,半邊屋腳懸在水面上,是當地的“吊腳樓”。

建設街上有幾座連在一起的高門大院,非常氣派,其中一座便是“廖忠源”的舊宅了。這是一棟兩進深的建築,兩層磚木結構,建於清鹹豐年間。大門沒關,裡面擺放著許多的大缸,屋主介紹說是用來釀酒的。天井很寬敞,有大大的魚缸,還砌有花池,裡面的門扇依然是一派古香古色,雕刻有詩、詞、書、畫,或是飛禽走獸的吉祥圖案,栩栩如生。

走進萬壽橋 古店鋪

走完建築街,轉回到臨江的老街上,不多時便到萬壽橋了。這是一座虹式單券拱石橋,橋下是馬河,又叫洄沙河,東接四瀛街,西連青板街,遠望似清龍臥江,近看橋影如月。石壽橋上整整齊齊的石階上斑斑駁駁,是歲月留下的痕跡。萬壽橋始建於明萬歷年間,距今400多年,初為木結構三拱板橋,後毀於水災,清光緒帝二十八年(1902年)重修為單拱石橋至今。

過了萬壽橋,便到了明清建築最為集中的泗瀛橋了,今又名東方街,明清民國時期建築多達80%以上。有一戶人家門口打出了顯眼的招牌——“劉萬元古店鋪”,歡迎游客進去參觀。屋主劉萬元,劉氏第十一代孫。歷代屋主從清代至1946年都經營糧食生意,很有名氣。

古店鋪建於清初,占地

碼頭風情

車上休憩時,導游向我們講解,以水運興盛起來的大圩古鎮,自清至民初共建有13個碼頭。碼頭一般長

據說

現在江邊的貨船少了,只有兩三個碼頭停泊著幾艘過江的渡輪,或者是停歇著在此修整的游船。不過住在老街上的婦女,仍然習慣每天早上到江邊洗衣洗菜,也有幾家臨江新建的樓房裡,老人喜歡把後門打開,坐在門檻上望著緩緩流淌的江水,搖著蒲扇,悠然自得。

天氣好的時候,還能看到一群寫生的學生們,在色彩流動中勾畫著他們眼中的陳跡。這個時候,最惬意的便是和衣躺在江邊草地上,看浮雲變化,享受著這一刻古鎮午後的寧靜與悠閒。

湖南會館

游完四瀛街,老街便到東頭了,可以往回走,過鼓樓景點,西邊還有一二百米的老街,有清代的三進建築,即現在的利君旅社。再往前有掛著文化室牌子的“高祖廟”,兩邊的馬頭牆古韻猶存,只可惜裡面偌大的劇院、戲台早已荒廢,政府正准備出錢重新整修,地上堆滿了沙石和拆下的椽木。

再往前走,快到老街盡頭了,建築漸漸被水泥磚房所代替。朝公路的方向拐向老街,即可找到小巷中的中心小學。聽說這裡面曾是湖南會館的舊址。四處打聽了一下,找到了老校長開門,我們有幸進去參觀了一回。

據說,以前的湖南會館和高祖廟、關帝廟是老街上最氣派的建築,均為三進,占地面積很大,馬頭牆以及門、窗、檐上的各式雕刻精美絕倫。可惜現在大都無從尋覓了,唯獨湖南會館還留有其中的一進空樓,需要昂首仰視,才能發現存留在椽頭屋檐上的幾許顏色。

清真古寺

如果說湖南會館會讓人徒生惋惜,那麼清真寺的相對完好不能不說是一個驚喜。過了小學校,不出公路,沿著小巷穿行,經過一段廢棄的鐵軌道(人稱桂海公路,是舊時候為運送礦石而修建的),很快我們就看到清真寺了。

這是大圩鎮唯一的一座清真古寺,為來此定居的回民所建,初建始於清乾隆年間,算算有近270年了,只是回民大多遷到城裡去了,如今還剩下60來戶,200多人。據說這座樓房原來有三進,因為修鐵路,被拆去了兩進。

進門是個院子,兩邊是阿荀的宿捨和接待室,一樓的禮拜樓正在建修,二樓的禮拜堂有百來平方米,地上擺著幾張草席和布墊,牆上貼著做禮拜的時間表,倚著門口的長廊,可以清楚地看到屋頂下保存完好的精美絕倫的裝飾木雕。清真寺後院有兩株參天的古松,和寺廟一樣古老。

閒暇古圩河

還沒到村口,便聽到流水的聲音,這便是熊村河了。河上有一座古樸的石拱橋,橋面很寬,是進村的必經之路。沿河邊走去,石拱橋右邊有一道殘缺的土牆,這是從前的村門。在石拱橋還沒修好之前,南來北往的客商都是沿著河邊的小路進村的。現在眼前的村門早已倒塌了大半,上面爬滿了各種植物。

旁邊的熊村河一直默默地流淌著,水流依然那樣的充沛,河中的堤壩完好無損。據說從前一個村子一道壩,附近幾個村子的農田都靠這條河灌溉。在初春的濛濛細雨中,幾頭水牛臥在水中,只露出犄角和鼻孔,穿著蓑衣的老農在堤壩上走著,一切都顯得悠然自得。中國規劃網南寧7月29日電 記者林丹- 上一頁:徒步雲南香格裡拉獨克宗探秘世間美景

- 下一頁:廣西江頭古村:也無風雨也無晴