王府井:三十年的鏡子

日期:2016/12/14 9:45:16 編輯:古代建築史

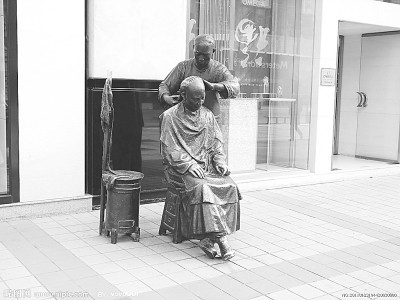

王府井大街上的銅像

商務印書館2012年2月出版的《發現人性》凝聚了作者歷史學博士、北京師范大學教師蕭淑貞在哈佛大學訪學和回國後七八年間的思考。她以具有穿透力的客觀、冷靜、理性而又不失溫暖和熱情的筆觸,帶領我們在歷史、文化和教育中探尋通往文明和人文精神的人性的蹤影,在人們容易忽視的習以為常的生活細節中,體察社會進步的方向。在這部作品中,王府井大街也成了作者觀察全球化背景下中國社會變遷、文化發展的一個窗口。

一

經過在美國多的游歷,越來越喜歡那種在細微的角落裡不經意地與歷史不期而遇,發現歷史的身影和力量的驚奇的感覺。

種種過往或已在現實中塵封遺落,或在現實中表現出了更強大的力量。失落的,使我們黯然神傷;重生的,只能使我們驚異於她的強大,雖然並不是所有人都能感知她的存在和力量。當這樣的力量生動地在你身邊的生活中表現出來的時候,你會感到她竟是如此親切和連綿不斷。尤其當她見證、體現了時代的特點和歷史變遷,它的存在就更加令人深思,仿佛過往的一切都歷歷在目,感慨之余,對於現在也會生出一些清晰的理解和把握。

王府井就是這樣的地方。

一

我們對於改革的中國的記憶是以二十年、三十年為單位的。

回想上世紀八十年代初,對於中國歷史和傳統文化的蔑棄,我們還記憶猶新。當文化人用紙和筆否定中國文化,高唱“全盤西化”的時候,王府井真真切切地面臨著被拆毀的危機。

王府井的拆毀,正值上世紀九十年代初中國的文化和傳統處於困境之時。印象最深的是1994年為是否保留王府井書店沸沸揚揚的爭論,有人提議拆掉王府井書店,用一座商業大廈取而代之。圍繞王府井書店的爭論,某種程度上也是經濟物質與精神文化的對決。生當其時的文化人,面對物質經濟的巨大力量,也曾深感高深的精英文化與世俗生活的隔膜和只能作注解、解釋的蒼白無力。那個時代的矛盾,在內裡,是新與舊、傳統與現代的緊張對立;在外面,是中與西的區隔。這個矛盾,對於當時的中國,對於王府井來說,都直接地表現為文化與經濟的對立。

每當回想起那個剛剛逝去的年代,眼前總是浮現出王府井的塵土飛揚。那一片如廢墟般的工地上飛揚的塵土,一如中國在那個年代在傳統與現代之間進退失據、不知所措的求索的苦悶和浮躁。那是王府井脫胎換骨之前的陣痛,那種徹底的變化,也正是中國對傳統和歷史的徹底否定。

這個時期的中國,因為急於發展,而急於切斷與歷史傳統的聯系;因為急於求富,而鄙視文化。

二

1999年11月11日,王府井大街歷史上永遠銘記的一天。歷經八年脫胎換骨的改造,王府井大街仿佛一只金鳳凰在萬盞明燈簇擁的火焰中重生了。2000年,王府井新華書店在與廣大讀者闊別六年之後,也於9月26日重張開業!書店利用多功能廳,不定期地舉辦各種形式的講座、報告會、座談會以及新書發布會等活動。

新的王府井充滿了歷史和文化的氣息,體現了老北京的傳統文化和把北京帶給世界的精神。她猶如一個博物館,匯聚著博大精深的傳統文化,同升和、盛錫福、瑞蚨祥、東來順、全聚德、萃華樓等諸多老字號記錄著歷史的滄桑巨變,重張開業的東安市場,請來了捏泥人的、剪紙的藝人,民間藝人形象雕塑也出現在王府井大街上,營造出了濃濃的老北京味道。

對於國家,歷史是強大的文化傳統;對於個人,歷史是生活的故園。歷史給人方向感,讓人們走向未來時,保持心靈和精神的安寧。與上世紀八九十年代拆毀歷史遺跡的做法不同,王府井的後期改造工程,也注重保護歷史遺跡,充分挖掘王府井的歷史和文化內涵。保護殘存不多的“皇城牆”工程已被定為保護古都風貌的重要工程,規劃中的皇城根遺址公園,就包括三處重要的明代皇城牆遺址的修復工作。遺址公園東側眾多的像北平軍調處、歐美同學會、中法大學、老捨故居、普渡寺等重要歷史建築也都與公園融為一體。在大街南口,有伴隨幾代人成長的王府井新華書店、工藝美術商店等。從燈市口至五四大街的王府井北段,商務印書館、中華書局、人藝劇場、金帆音樂廳、中國考古研究所、中國美術館等這些重要的文化機構和設施,更構成了整個王府井大街的歷史和文化鏈條。

我們不難理解,正是因為有沉厚的歷史和文化積澱,使王府井不同於中國其他的商業街。每次走在王府井的大街上,總有一種說不出的踏實和充實。

三

而復出之初的王府井並沒有一下子呈現出人們期待的“金色”繁華,王府井真正的繁華是在2000年以後,那個時候,中國入世的腳步已經越來越快。

經過最初的沉寂,王府井開始喧鬧起來了。2001年中國正式加入WTO,世界范圍的全球化趨勢也是在這個時期漸行漸盛。正是在中國加快融入世界的腳步之時,中國的歷史和傳統開始回歸,歷史和世界成為王府井復興的坐標。而如今的王府井也從自己的風格和特色上體現了這二者的完美結合。可以說,沒有傳統,王府井就失去了自己的特色;沒有傳統和國際文化的交匯,也沒有王府井的魅力重現。

在王府井,比北京的其他地方更容易看到更多的外國人;比之於北京其他街道和商業區,王府井更具有中國的文化特色。這個地方因為有歷史,同時,又煥發出現實的活力,才有了耐人尋味的意義。在國際視野裡,王府井成為世界了解中國的窗口,她匯聚、代表著中國文化。而王府井所代表的民族文化只有在一個多樣性的文化生態中,才能在彼此的欣賞中更好地發展。

所以,王府井現在的繁華,其實是中國的歷史和文化在世界多元文化映襯下的繁華,她最好地诠釋著“只有民族的,才是世界的”,中國人也只有在日益開放的今天,才在自己的身邊,在自己身上,真切地體悟了這句話,也只有在世界的視域中,歷史和傳統才會得到珍視,正是國際化喚醒了中國人沉睡的歷史文化意識。

從現在來看,王府井這八年的積澱,似乎都是為了等待全球化這一歷史時機。

四

而在那些回歸的歷史蹤影中,我們發現了一些變化和不同。繡花鞋的花色和面料依然保持著傳統的精巧和古樸,但式樣和款式就結合了現代和外來的風格。一如民俗上這麼生動、頑強地體現了歷史文化,歷史的根須深深地扎在姑娘、媳婦的繡花鞋上、發簪上,正是這些小小的物件真正讓人感覺到歷史的真切和變遷。

注意到普通人所體現的歷史動向,有時便感覺到觀念、思想的蒼白與空洞。說到底,服飾、語言和思想都是對社會變化的敏銳覺察,或者說,學者文人的觀念和思想與普通大眾的習俗,是從不同的方向,用不同的方式,對歷史發展的诠釋,他們在用不同的方式表達著對於時代變化的敏感。當然,對於歷史和精神性的東西,知識分子總是有敏銳的嗅覺,但在一個國家和社會中,歷史和傳統——它們作為一種文化力量——的回歸,能夠得以真正地顯現,是在普通百姓的世俗生活裡。

如今的王府井沐浴、沉浸在東與西、古與今、物質與精神和諧的一片安寧之中,王府井書店熙熙攘攘的讀書的人流似乎在表明,中國人的靈魂終於在書中得以安放;中國和中國人在經歷了三十年的浮躁、狂亂之後,終於獲得了暫時的安寧;中國在經歷了“五四”和八十年代的“全盤西化”,在全球化的浪潮中,終於重新找回了文化自信。雖然現實裡還存在種種缺憾和不足,王府井這三十年的經歷啟示我們,正如一位作家所說:歷史的隱痛和紛亂,在消失;人們心頭,已呈現出沉思的靜谧,創造的喧騰。

王府井從二十世紀八九十年代的掙扎,到二十一世紀初的復興,這個時間跨度正好與中國從傳統——背棄——回歸的歷程是一致的,王府井的每個階段都如此鮮明地體現了那個時代的特點。她濃縮了中國三十年的歷史,是一個讓人感慨和思索的地方。在一個追求現代的社會,歷史的背影似乎漸趨漸遠,如果不留意,在生活中,在身邊,便很難找到歷史的影子。但是,傳統永遠是鮮活的,在不知不覺中,人們越是身處現代社會,似乎越想回歸歷史和傳統,一如我們這些年所經歷的。

王府井這三十年來所經過的蕭條、重建與繁華的蛻變,一如中國文化在這三十年的歷程。王府井這一我們身邊的歷史,濃縮了中國三十年的歷程,恰是中國這三十年的鏡子。