百年臨沣寨有個美麗旅游夢

日期:2016/12/14 18:42:41 編輯:古代建築史

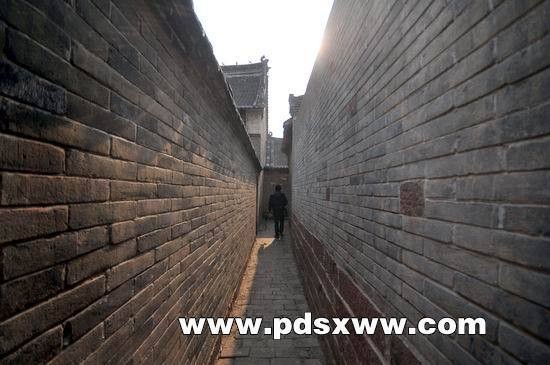

朱紫貴家深邃的過道

臨沣寨,位於民風淳樸的郏縣堂街鎮,始建於明末,重修於清同治元年(公元1862年),因雄偉的紅石寨城牆而得名,被譽為“中原第一紅石古寨”。她還是“中國歷史文化名村”,“生態博物館”。近日,她又入選中國傳統村落。

84歲的朱廣生的祖輩們151年前耗巨資重修臨沣寨時,或許不曾想到,她會成為中原村落文化的經典縮影,人類文明發展軌跡的“活化石”。現如今,經過多年的保護和修復,她正向著美麗的“旅游夢”前行。

冬日探訪臨沣寨

“在紫禁城9999間古建築中,只有一間半是明代民居,想不到臨沣寨居然有3間。”2002年夏天,著名古建築專家羅哲文等到臨沣寨考察後,認為臨沣寨民居建築從明至清,在時代上沒有缺環。它們集中地出現在一個村落中,這在中國實屬罕見,“填補了中國古建築在村寨方面的空白”。

這一說法,讓記者對臨沣寨充滿了好奇。

1月4日,天氣雖然晴好,但因正值深冬,依然冷飕飕的,不過記者心裡狂熱不已:“紅色寨牆圍成的村子到底是啥樣?她是如何建成的?背後又隱藏著多少鮮為人知的故事?”一路上,記者不停地向去過幾次的同事“問東問西”。

從市區驅車向北行駛約30公裡,走在彎曲的鄉間小路上,透過層層樹林,隱隱約約地望見長城般帶著垛口的紅石寨牆,看起來古樸而厚重。走近臨沣寨,記者用手觸摸著仔細觀察,發現這種紅石是一種類似紫紅的暗砂紅,粗糙中有種歲月凝固的質感。

為“不虛此行”,來之前,記者聯系了郏縣堂街鎮文化站站長尹亮亮,他研究臨沣寨長達13年,吃住都在村裡。說起臨沣寨,他能“三天三夜不合嘴不睡覺”。

“想揭開臨沣寨神秘的面紗,咱先從主門‘臨沣門’開始吧!”記者從臨沣寨的溥濱門進了村,尹亮亮遠遠地出門迎接,一邊介紹,一邊給記者引路,不一會兒,就到了臨沣門。高大的寨門上方紅石匾上,有朱俊甫題寫的楷書“臨沣”二字。“朱俊甫的名望絕對不低於朱紫峰,要不然不會讓他題字,這個人到底是誰?13年來,我查遍了史料、墓碑、石刻,也沒有找到相關介紹。”尹亮亮推測,朱俊甫應該是當時的朝廷紅人、高官或文化名流。“臨沣寨有待破解的謎還有很多。”他笑著說。

厚厚的兩扇榆木大門開啟在兩邊,外面包裹的銹跡斑斑的鐵皮訴說著歷史的滄桑,鐵皮上“同治元年”、“在壬戌”的字樣清晰可辨。尹亮亮說:“缺個‘歲’字,我2000年來這兒時就沒了。”抬頭望去,可以看到寨門上的滅火水槽。此外,寨門外的兩邊各有兩道石槽,汛期發洪水時,用木閘板插入,裡邊用沙袋填實,防止洪水進入寨內。

“這個馬道是明清官道,南達雲貴,北通幽燕。”走在西寨牆外用紅石板鋪成的小路上,尹亮亮告訴記者,這條路曾經是車隊、馬幫、商旅、行人過往的交通要道,晝夜車水馬龍。另外,寨牆外的雙道護城河可通達長江,當年,運送官鹽的船舶呈現出“百舸千帆”的景象。

不難想象,歷史上的臨沣寨,地理位置是多麼重要。

登上寨牆環顧四周,記者發現村子的布局很特別:道路呈“井”字形,處處是彎道,居民沿街而居。“臨沣寨不僅具有建築史學價值,還有豐富的傳統文化內涵。”尹亮亮說,牆外有雙道護城河,具備防御、防洪功能。從建築風水上說,臨沣寨兩面臨河,村子處於一片窪地的高崗上,能聚水聚財,屬於風水寶地;從城門設置上講,完全按照八卦設置;從象形上來說,它像一只小船。

據尹亮亮介紹,臨沣寨共有3個寨門,按八卦的三個方向設置,村裡的道路迂回曲折,還有暗道,其中西北門因臨沣溪而取名“臨沣”,這也正是今天臨沣寨寨名的由來。《水經注》記載:“柏水經城北復南、沣溪自香山東北流入郏境,至水田村,一由村南而北,一由村北而東,環村一周,復東北至石橋入汝”。此處的“水田村”就是今天的臨沣寨。西南門為“來曛”門,取自《詩經》“曛風南來”一句。東南門叫“溥濱”門,取自“利溥渠之濱”之意,歷朝歷代的官員、貴賓來臨沣寨都要從此門入。

村裡保存大量的明清古居,走進村子不難發現,臨沣寨的建築既有中原農村特有的以磚、石為主體的高大深邃,也有南方以木格子門窗為裝飾的小巧玲珑,紅石雕刻精妙美觀,木制浮雕惟妙惟肖。

推薦閱讀:

平頂山郏縣渣園村

山西陽曲三畛村

湖南板梁古村

巢湖洪家疃古剎鐘聲穿越千年

朱家大院中的小院

寨子的前世今生

村裡的老人講,村裡起初住著張姓人家。明萬歷年間(1573年始),山西洪洞縣一支朱姓人家移民至此,靠給張姓人家種田為生。他們跟著張姓人家學會了編織蘆葦席,並販賣到汝河南岸的各地,憑借聰明和勤奮,這一生意給朱氏家族帶來了滾滾財源。經過長期發展,朱氏家族逐步成為書香門第,官宦之家,寨中大戶,張姓人家反主為佃,靠給朱家種田為生,村名“張家埂”也由此改為“朱家窪”。

清道光和鹹豐年間,朱氏家族達到鼎盛時期。朱紫貴、朱紫雲、朱紫峰三兄弟亦官亦商,積累的財富驚人。老三朱紫峰官至鹽運司知事,老大朱紫貴為議敘修職郎,老二朱紫雲做到了州同。

臨沣寨始建於明末,最初的寨牆為土牆。清同治元年,朱氏三兄弟發達後,用紅石重修了寨牆。“紅砂巖堅固而且比磚防水效果更好,成為古人築宅修牆的首選。”尹亮亮說,這種獨特的石頭,其實就是紅砂巖,產自離這裡8公裡的紫雲山。

繞著寨牆外有兩道護城河,內護城河周長1500米,外護城河周長4500米,內外護城河中間有水道相通,當地村民稱為“雙護城河”。尹亮亮說,他是姚莊鄉解莊村的,離這裡很近。早些年,寨子周圍的蘆葦隨風搖曳,一片清香一片綠,水鳥雲集,美極了。1998年,村民砍掉蘆葦,開始種植煙葉,因效益不好,後又退耕還林種上了楊樹。

民國時期,社會動蕩,郏縣境內的地主武裝普遍建立聯莊社。為自我保護,臨沣寨獨自組建了聯莊社。尹亮亮說,當時村裡有250條槍,相當於兩個連的武裝力量。村裡還有自己的軍工廠——“槍炮局”,以及酒館院、磨坊院、油坊院,過著自給自足的生活。

據《郏縣志》記載,1945年6月3日,日軍攻打“臨沣”,村民曾利用寨牆英勇抵抗。

新中國成立後,各地開始拆除古寨牆,郏縣也拆除了100多處,唯有臨沣寨幸存了下來。這是因為臨沣寨在兩河交界處,地勢低窪,易發生洪澇災害。1957年郏縣發生水災,洪水圍困寨牆數米高而寨內安然無恙。出於防汛需要,縣裡決定不再拆除臨沣寨。臨沣寨古寨因此成為全國罕見的保存完好的村級古寨牆。

2000年夏,臨沣寨村民再次靠著寨牆躲過了一場洪水,郏縣和堂街鎮政府也從這時發現了臨沣寨的文物、歷史價值,當年9月,當地決定取“臨沣”寨門之名,將村名改成臨沣寨。

尹亮亮說,臨沣寨原有人口2000多人,隨著居民搬遷,目前尚有135戶、共600多人。

風雲朱氏三兄弟

徜徉在村寨內一座又一座蒼勁古老的庭院,像走進歷史的深處,油然而生一腔訪古之幽歎。高大的門樓,精美的磚雕、石雕、木雕無不透出當年的繁華和顯赫。這背後,暗藏著朱氏兄弟創業暴富的傳奇故事。

朱紫峰當上了二品鹽運司知事,朱紫貴、朱紫雲成為了大鹽商,三兄弟合力壟斷了河南的食鹽專賣權。一時間,朱府門庭若市,運鹽、進鹽的船只排起了長隊。

即使從村裡口口相傳的故事裡,也難以想象朱家到底積累了多少財富。

84歲的朱廣生是朱紫貴後人,從小聽爺爺講故事長大。“從喝完湯(晚飯後)開始抬,一直抬到雞子叫。”朱廣生說,當時朱氏三兄弟分家時都是用抬筐來分元寶的,“方圓走八裡地,走不出自家地頭”。到了他爺爺那一輩兒,朱氏家族開始沒落。即便如此,他曾祖父去世時,待客就辦了100多桌,並且每戶人家只能來一人。

事業的巅峰除了給朱家帶來財富,還給他們帶來了巨大的不安全感。

於是,朱氏兄弟耗巨資在原有建築的基礎上,給村子修築了高大的寨牆,在寨內修築了錯綜復雜的道路,寨河連接著四通八達的水道,直達長江。

尹亮亮說,臨沣寨內現存明代建築一棟3間,清代建築100余棟400余間,這些明清民居均為磚木結構脊坡式瓦房或樓房,其中不少因年代久遠亟需修繕,保存較好的是清代朱氏三兄弟家的宅院。朱家大院都是一進三、一進四、一進五的四合院,沿中軸線對稱,是磚木結構的建築群。

朱紫峰的宅院,號稱“汝河南岸第一府”,建於清道光二十九年,分東西兩院,呈“一進五”布局,大院套小院,院院相連,從前街通到後街,古樸、厚重而又和諧。門樓高大,磚雕、木雕、石雕精美。門前隔幾步就有一個拴馬石,從拴馬石上的“溝壑”仍可想象當年朱家的顯赫和繁榮。

如今,這些宅院大部分院落和房間已空置無人,只有少許朱氏後人居住。

古寨美麗“旅游夢”

位於南街最南端路西的宅院,始建於清晚期,土木結構,屬臨沣寨38個重點文物保護對象之一,60歲的趙火利就住在這祖傳的房子裡。他的家裡保存著一口祖傳的缸,缸已出現裂縫,用鐵絲箍著,裡面放著雜物,上面的花紋別致。尹亮亮推測,這個缸是鈞瓷,用來養魚的,說明趙家當年家境殷實。趙火利說,他們老家是附近村的,爺爺來到這裡給朱家種地,靠著勤勞,成為“新發戶”。

臨沣寨成為“中國歷史文化名村”後,堂街鎮政府抽調12名機關人員充實臨沣寨歷史文化名村保護領導小組,並在臨沣寨設立了辦公室,按照“修舊如舊”的原則進行保護性修復,並通過廣播、標語、版面、橫幅等多種形式向村民宣傳文物保護法律法規。

尹亮亮說,臨沣寨的獨特風貌很受外界青睐,前來觀光考察的人逐年增多,還吸引了央視的攝制組和一些影視劇組在此拍攝。2009年,中央電視台《走遍中國》欄目組在此拍攝。2012年9月5日,《走遍中國》欄目組再次來到這裡進行了15天的拍攝,為《百家名鎮》系列片做准備。此外,《攤牌》、《做局》等多部影視劇也在此取景。

村裡的路面現已鋪上紅石塊,新修建的公廁及垃圾中轉站主體部分也已完工。尹亮亮說,再過一段時間,給水、排水、道路、垃圾收集處理和污水處理等基礎設施將全部建成投用。接下來,還將修復寨牆、宅院等古建築,整治周邊環境。目前,東寨門城樓已修好,寨牆上的垛口正按原貌恢復當中。

因為資金有限和其他問題,臨沣寨創建知名旅游景區的路還有很長。

“用旅游來養文物。”談起未來村子的旅游夢,尹亮亮這樣暢想:等村民全部搬遷到新型農村社區後,把朱氏三兄弟的核心宅院做成博物館布展供游客參觀。另外挑選150個完整的古宅院發展“管家式”古宅院家庭賓館,出租給游客,挑選150名村民培訓成“管家”兼導游,“到那個時候,寨外河水潺潺,蘆葦隨風搖曳,寨內古街、古宅,居民穿古裝表演節目,游客一來,就仿佛穿越歷史”。

推薦閱讀:

平頂山郏縣渣園村

山西陽曲三畛村

湖南板梁古村

巢湖洪家疃古剎鐘聲穿越千年

- 上一頁:沈陽現存最年長的古橋

- 下一頁:平頂山郏縣渣園村