復活甘熙故居(組圖)

日期:2016/12/14 18:51:17 編輯:古代建築史

南捕廳項目大板巷44號改造前後

大板巷54號內的古戲台

奚 山

入夜,悠揚婉轉的昆曲唱腔回旋在“青磚小瓦馬頭牆,回廊掛落花格窗”的院落之上;戲台周圍的水面倒映著柳夢梅和杜麗娘的愛情故事。

這樣的場景每周都有多次上演於南京熙南裡的大板巷54號內的古戲台。這座古戲台可以算是大有來歷,它是東方戲曲舞台中人文歷史最悠久的舞台,具有1100年歷史,最早能上溯到南唐李煜所構建的南京金舞台。民國初期,它還是中國戲曲研究社所在地,梅蘭芳、俞振飛、言慧珠等大師都曾在此說戲演戲。江蘇省昆劇院改編的多媒體版《牡丹亭》,讓這座在此原址、原樣、原貌落架重建的古戲台“復活”了。

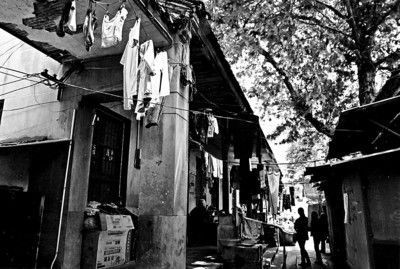

古戲台的邊上,便是被著名建築大師吳良镛先生評價為“民俗瑰寶”的甘熙故居。還是在三年多前,歷經時代變遷,風雨滄桑,因年久失修,房屋破損,周邊居住區大量的私搭亂建,甘熙故居原來典型的江南風格街巷及建築美感已經陷入重重包圍之中。2006年6月,南京城建歷史文化街區開發有限責任公司開始對甘熙故居及其周邊16.8萬平方米的南捕廳地塊進行文物保護和環境改造,經過修繕後的“甘熙宅地”如今已重新展現出它的魅力。

不過,讓“甘熙宅地”煥發青春的南捕廳街區歷史風貌保護與更新項目同樣要面對目前國內類似項目都要面對的難題,古建築該如何鑒別,該如何保護。

留德十幾年的同濟大學建築系副主任蔡永潔曾經參與了德國一些舊城改造項目的設計規劃競標,在他看來中國的舊城改造過程中,的確走了彎路。蔡永潔出席了18日舉行的一次關於南捕廳項目的小型專家研討會,會上,蔡永潔表示,結合歐洲舊城改造和上海舊城改造的一些經驗看來,國內舊城改造和保護最關鍵的是要注意“宜人尺度的保持”和“傳統空間的延續”。

為了做好改造工作,南京城建歷史文化街區開發有限責任公司還委托相關專家對南捕廳歷史街區及歷史風貌區的保護現狀進行調研。

以古建專家汪永平為組長的甄別鑒定專家組在調研後認為,南捕廳在歷史上受到兩次大的破壞,太平天國跟抗日戰爭,對這個地方的建築是一個致命性的摧毀。這裡的建築有兩類,二類建築,磚混框架建築只有50年的壽命,還有一類建築有100年的壽命,這些大部分建築都是到了壽命了。拆遷下來的建築一文不值。造成這個現狀的原因是歷史上的戰亂。還有是解放以後的改進,加之居民的搭建和翻建,尤其是近二十年。雖然在南捕廳1-3號地塊中沒有一處國家、省、市或區級文保建築,但是專家經過調查,仍有48處保存下來的質量比較好的,結構比較完整的,有保留價值的。還有些是可以考慮在建築中可以加以保留的18處,兩項加起來就有18583平方米,占整個1.2.3號地塊15%。

在南捕廳項目重建過程中,受惠的並不僅僅只有古建築,當地的居民更是與滯後的生活條件說了再見。南捕廳項目不成套建築已經占到了90%以上,加之排水、燃氣等外網基礎設施嚴重不足,部分專家和學者提出南捕廳項目應該恢復和維護項目原住居民的社會功能和生活的延續性。通過調研成果不難發現,南捕廳項目所轄地塊的社會功能和生活方式已經不能適應現代文明的要求,亟待改善。

回到先前提到的“甘熙故居”,這座位於大板巷42號的古建築群,俗稱“九十九間半”,實有房屋三百多間,是目前我國大城市中保存較為完整、規模較大的清中期民宅,2006年5月升格為全國重點文物保護單位,經南捕廳項目工程保護修繕之後,被重新命名為“甘熙宅第”。

甘熙是清代著名文人、藏書家,他研究編撰南京地方志書產生很大影響。甘家是江南名門望族,整個故居透著濃濃的文化氛圍:大廳內的“友恭堂”大匾,屏門上及抱柱上“立德齊今古藏書教子孫”、“孝義傳家政詩書裕後昆”、“德雨信風仁山智水”以及“禮門義路賢士達人”等對聯,與室內古樸的家具相輔相成,一座豐富多彩的文化空間展示眼前。故居中營造了假山魚池,廣植著花卉樹木。假山頂上還建有茅亭,在山上居高臨下地俯看整個建築群,曲廊回環、庭園幽深,一派清中、晚期及民國初年老城區的民居特色。

但是,在2006年改造保護工程啟動之前,這裡曾經居住過上百戶居民,人口繁多,缺乏維護。作為南捕廳項目前期工程重點的甘家大院前期拆遷、文物修繕建設費用1.3億元,而整個約3500平方米的文物修繕,總投資約3億元。

如今,這座閱盡了人間滄桑的江南名宅,其建築藝術精巧之處都已露出原貌,每一進院落的陳設透出濃厚的生活氣息。故居的組成部分由門廳、轎廳、大廳、內廳、廚房及其他服務性用房構成,另外還有庭院、封火牆、備弄等。

如今的甘熙故居不僅在建築形式上“復活”,同樣也在精神上進行了“復活”。與“甘熙宅第”淵源最深的是戲曲,甘氏家族素以戲曲世家譽滿江南,已故京昆名家甘貢三先生、著名黃梅戲表演藝術家嚴鳳英等均出於此,為弘揚我國傳統戲曲藝術做出了傑出貢獻。為把隱藏在此的這些文化得以重現、發揚光大,項目將大板巷54號原址、原樣、原貌落架重建,作為“古戲台”。戲台落成後,通過與省演藝集團昆劇院的合作,以多媒體南京版《牡丹亭》的上演,再現當年戲曲文化的精髓,在真正意義上賦予了保護的建築、院落空間的文化底蘊,使其具有生命力,從而大大提升項目的文化氛圍和價值,在真正意義上傳承了世界非物質文化遺產。