洛汭嚴關見證洛陽城昔日繁華

日期:2016/12/14 18:43:02 編輯:古代建築史

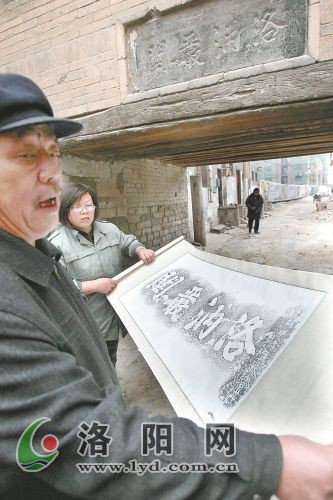

附近居民曾把石匾上的字拓下來

1、附近居民證實,北面石匾題字為“邨保”,非“郊保”

“洛汭嚴關”位於老城區雷家口街和城城街交叉口附近,距離洛河河堤不足50米。這是一個古舊門樓,上面是房屋,下面是過道,門樓的北面過道上方有一塊石匾,上面題有兩字。但遺憾的是,由於中間部分被毀,兩個字都已不太完整。

左邊的字看起來應是“保”,右邊的字由於僅存一個部首“阝”已無法辨認,附近居民說,這個字有人說是“郊”,大家據此推斷兩字為“郊保”,也有人持不同看法。

這兩個字真的是“郊保”嗎?昨日上午,我們在此采訪時,附近一位姓肖的老先生否定了這一說法。

肖先生今年66歲,自小生活在附近。他說,這兩個字其實是“邨(cūn)保”,其中間部分是在“文革”期間被毀掉的,在附近居住的另外幾位80歲以上的老人也證實了這一說法。

“邨保”指的是什麼呢?昨日中午,在查閱了《漢語大詞典》後,市民俗博物館館長王支援給出了解釋:在古漢語裡,“保”與“堡”屬通用字,《漢語大詞典》對“邨堡”的解釋是四周有防御性城垣的村寨,這一說法最早出現在《晉書》中。

王支援認為,這種解釋與門樓在古時作為防御關卡的作用非常吻合,應當是准確的。

2、初步斷定“洛汭嚴關”建於明崇祯年間

該門樓的南面過道上方也鑲嵌著一塊石匾,上書繁體字“洛汭嚴關”。“洛汭嚴關”究竟建於何時?由於現有資料較少,沒人能說得清楚。王支援等人經過仔細辨認和查閱相關資料後,初步斷定,這座古建築所建年代為明崇祯七年,即公元1634年。

這一判斷的依據是什麼?我們注意到,“洛汭嚴關”石匾的右側有一排題詞,由於年代久遠,許多字已模糊不清,其中第二個字從字形上判斷應為“祯”,那麼,第一個字是“崇”嗎?從字形上看,有相似的地方,但也有人認為是“光”。若照此理解,題字的年代有可能是崇祯年間,也有可能是光緒年間。

究竟哪種說法較可靠呢?石匾題詞的另外幾個字給出了答案,這幾個字依次為“甲戌年孟春吉旦”,甲戌為古代紀年方式,孟春即陰歷正月,吉旦即好日子。

翻閱了古代紀年表後,王支援斷定,“洛汭嚴關”建於崇祯甲戌年即公元1634年正月,因為光緒在位期間,並沒有出現甲戌年。

“這座古建築距今已有378年的歷史。”王支援說,在市區的古建遺存中,除了祖師廟大殿的主要建築建於元代外,這座古建築就是市區現有的最早的古代建築遺存了,歷史價值非常大。

推薦閱讀:

南洋大樓 漢口建築史的分界嶺

浙江古橋的前世今生

《岳陽樓記》解讀岳陽樓

大理諾鄧開五井古道出鹽地

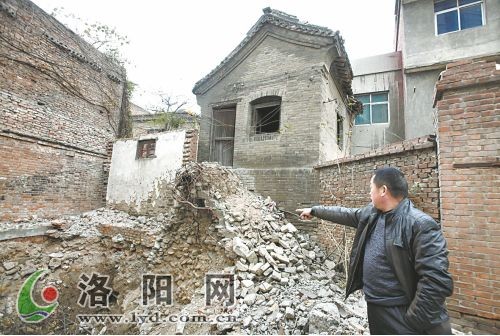

門樓東側原有的樓梯已經垮塌

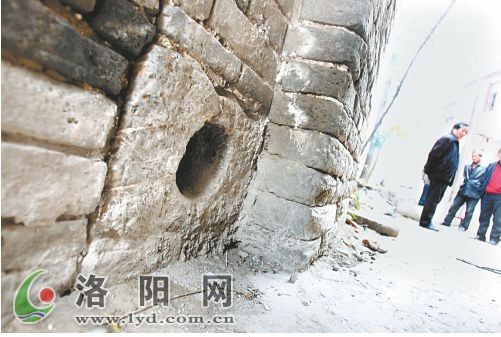

3、地面被抬高大門闩臼位置證實門樓曾經很雄偉

由於年久失修,“洛汭嚴關”現在看起來相當破舊,常人很難想象它曾經是何面貌。在隨後的走訪中,另一個發現讓我們對它有了新的認識。

在門樓下方的過道兩側,兩個圓洞引起了王支援的注意。他認為,從這兩個圓洞的位置和大小判斷,應是大門闩臼即用來插門槓的。

“當時這裡是一個南來北往的關卡,晚上關閉大門後,門槓正好插在兩個闩臼裡,這樣才更安全。”王支援說,通常情況下,門槓都插在大門的中間位置,按照闩臼現在的位置推斷,當時的門樓過道應再高出1.5米左右,這在當時是相當雄偉的。

附近的一些住戶肯定了這一判斷。今年80歲的馮大媽回憶,在她年輕的時候,門樓過道確實很高,後來因為漲水,泥土沙石慢慢淤積,過道的地面漸漸被抬高了。

今年82歲的謝根堂老人也表示,門樓過道早期確實很高,抗戰時期,日本軍隊的小型坦克還從這裡開往洛陽城內。

除了門樓高大外,門樓的東側還有一部分被毀的樓梯,樓梯下面有大量的鵝卵石。王支援認為,這些鵝卵石極有可能是門樓東側城牆的建築材料。據推測,該城牆至少有1.5米寬,王支援認為這也從另一個方面印證了門樓的恢宏氣勢。

4、老人們回憶這裡曾是洛陽城最熱鬧的貨運碼頭

高大的門樓,見證了洛陽城昔日的繁華。王支援說,“洛汭嚴關”距離洛河河堤不足50米,位於老城南關和洛河之間,是一個比較重要的貨運碼頭。

謝根堂老人說,他小時候,這個碼頭十分熱鬧,人來車往,很多從外地運至洛陽的貨物或是從洛陽運往外地的貨物都走水路,在南關碼頭進行集散。運輸的貨物,有木材、竹子、煤,也有布匹、洋火(火柴)等。

謝根堂還清楚地記得,當時從洛寧運來的竹子都扎成一排排的竹筏,到碼頭後卸下來拆開運到城裡。路途遠的,還有人在竹筏上生火做飯呢!

馮大媽說,當時“洛汭嚴關”附近還有很多大大小小的木材廠和煤廠,這些廠都是靠這個碼頭運輸貨物。

推薦閱讀:

南洋大樓 漢口建築史的分界嶺

浙江古橋的前世今生

《岳陽樓記》解讀岳陽樓

大理諾鄧開五井古道出鹽地

- 上一頁:乾隆重懲“××到此一游”

- 下一頁:南洋大樓 漢口建築史的分界嶺

-

没有相关古代建築