懷新義莊出名門

日期:2016/12/14 18:50:23 編輯:古代建築史

同治年間,王氏陸續購置負郭田1250畝後,才由族人王師晉全權負責建造懷新義莊。建造義莊時,忽然從地下挖出一塊斷碑,碑上恰巧有一個“王”字。王氏族人非常高興,以為天意。此事曾轟動一時,坊間傳為美談。同治十二年(1873年),懷新義莊建成。其後,在西面設立家祠。義莊每年會同族人進行隆重的公祭活動,並將義田收入資助族人讀書。懷新義莊延續了半個多世紀,直至抗日戰爭爆發後才漸趨衰落。懷新義莊的族規,以“積善”和“讀書”為根本,多年來教育並培養出一批事業有成的後人,其中不乏知名人士。著名醫家王鴻翥、電腦大王王安等,皆出自懷新義莊王氏。

唐代大詩人白居易擔任過蘇州刺史。他離任後在揚州寫過一首詠懷詩:“揚州驿裡夢蘇州,夢到花橋水閣頭。”如今,花橋盡管已不存,但花橋兩側的小巷仍在,這就是隔臨頓路相望的東花橋巷和西花橋巷。積澱豐富的西花橋巷,至今仍有不少人文遺蹤。巷內3號,有潘遵祁故居,世界建築大師貝聿銘少年時代就居住於此,現在已列入市控制保護建築(標牌067號)。巷內7號,曾是近代著名學者葉昌熾的故居。近代著名報人包天笑也曾居住於此巷。此外,巷內還有懷新義莊,該義莊現已列入市控制保護建築(標牌068號)。

推薦閱讀:

蘇東坡與定慧寺

家居風水中不可缺少的三盞燈

阿富汗首都發現公元5世紀佛教遺址

古墓群又發現5座墓葬 青瓷壺五铢錢出土

舊時的名門望族,有的除了有宅居和家祠外,往往還購置義田建立義莊。義田所產糧食,每年都用於接濟族人。義莊的首創者,為北宋范仲淹宗族。如今的范莊前,即為范義莊所在地。懷新義莊建於清同治十二年(1873年),為太原王氏後人所建。太原是王氏發源地之一,始於東周靈王太子晉。其族人於宋室南渡時遷居江南,始祖為抗金名將王皋。其十七世在皋橋定居,為太原王氏皋橋支一世始祖。截止清末,王氏在蘇州所建的宗祠義莊不少。比如,位於傳芳巷的王氏始祖祠堂,位於潘儒巷的王氏惇裕義莊,位於醋庫巷的王氏太原家祠,位於西花橋巷的王氏懷新義莊。

懷新義莊的王氏,其族人先遷於吳江震澤,後來於道光年間從上海遷入蘇州,建立義宅,並訂立族規,准備建立義莊,以資助同族貧窮者讀書。後因庚申之役(即1860年太平軍攻入蘇州),未能如願。同治年間,王氏陸續購置負郭田1250畝後,才由族人王師晉全權負責建造懷新義莊。建造義莊時,忽然從地下挖出一塊斷碑,碑上恰巧有一個“王”字。王氏族人非常高興,以為天意。此事曾轟動一時,坊間傳為美談。同治十二年(1873年),懷新義莊建成。

義莊建成後,在西面設立家祠。義莊每年會同族人進行隆重的公祭活動,並將義田收入資助族人讀書。懷新義莊延續了半個多世紀,直至抗日戰爭爆發後才漸趨衰落。懷新義莊的族規,以“積善”和“讀書”為根本,多年來教育並培養出一批事業有成的後人,其中不乏知名人士。著名醫家王鴻翥、電腦大王王安等,皆出自懷新義莊王氏。

現在的懷新義莊,坐北朝南,南連西花橋巷,北接白塔西路,義莊占地約4000平方米,共分五進,位於西花橋巷24、25號,白塔西路39、43號,以及西側原西花小學的范圍內。位於西花橋巷25號的一路,現保存尚好。從備弄進去,有花廳一座,前置一枝香廊,內接鶴頸軒。北面大廳為船廳制式,殘存六扇落地長窗。船廳為卷棚頂,東西長11米,南北寬6.26米。該廳現有三戶人家居住。令人驚喜的是:在陳姓主人的電腦桌前牆壁上,正好嵌有一方磚碑。碑刻為橫式,長102厘米,寬33厘米。這塊名為《懷新義莊規條合刻》的磚碑,訂立了有關懷新義莊的族規和建造經過。它是研究蘇州義莊發展史的重要實物資料。可惜,另一方碑刻已不存。船廳北面,還有一座花廳。它和前面一座花廳構成“南北對照花廳”。該花廳塑雲紋脊,正面屋檐下漏雕花卉圖案,現為民居。花廳的台基,采用堅固美觀的花崗巖條石,仍為當年遺物。義莊內南北兩座小庭院尚存。南面一座殘存桂花、冬青等花木,另有石筍一枝和太湖石一峰。北面庭院原有假山和池塘,現已不存。花壇殘存土堆。所存桂樹、臘梅和竹子,疑為後來種植。尚存的部分花崗巖石板鋪地,仍為原物。

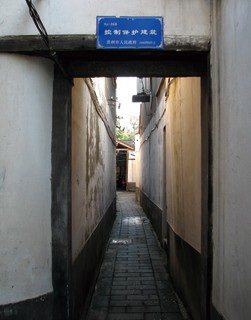

白塔西路39號,也屬懷新義莊,現掛上“控制保護建築”的藍色標牌。朝東三座兩層樓的民房,粉牆黛瓦,設有半窗,已在原來基礎上翻新。沿街的部分房子,為蘇州玉石雕刻廠使用,改建後與原貌大相徑庭。義莊內現住有30余戶居民,如何更好地保護懷新義莊原貌,有關方面還應該進一步細化管理。

[附記]

據陳玉明向筆者介紹:“我於1968年出生於這裡,當時義莊和家祠尚未進行改造,家祠部分為“西花小學”,小學有備弄與我們家相通,備弄兩端開口於“西花橋巷”和“白塔西路”可以走通。後在文革時發生武斗,居民害怕兩派開展巷戰,將“白塔西路”的出口封堵。

我們家的住宅一共五進,有30余戶居民,正門是現在的西花橋巷24號,我們由備弄進出,標為25號,實為整個住宅的第四、第五進,中間有一個很大的花園,印象中花園裡有各種花草,還有假山和旱船。據說當年花園中假山林立,旱船下有池塘,解放後蘇州實行軍管,有一個班的解放軍暫住在西邊王氏家祠內。大概在1954年左右,有小孩在放學後進入花園玩耍,因攀爬假山被壓身亡,當時隔壁駐軍進行搶救,為了安全將所有假山就地放倒,還將池塘填平以防意外發生。

我家在義莊第四進,有廂房和廳堂,客廳中有匾額,題為“希范堂”,此匾在文革時被砸。希范堂前有東、西兩條長廊,西廊有石碑兩方,一為“懷新義莊規條合刻”,另一為富有傳奇色彩的“王”字斷碑,據說當年建造義莊時在地下挖出的一塊斷碑,石碑斷裂不全,僅存一個“王”字完好,恰是義莊族人的姓氏。

後來居民私建的違章建築增多,漸將花園擠占,形成南北兩個小園的格局,花園裡大部分湖石假山被搬走,用於園林修復和小區景觀改造。現在僅剩部分石筍和黃石。

花園東南部原有一口井,據說開鑿於清代早期,義莊建成後在井上加了湖石井欄,據說太平天國時期,太平軍攻入蘇州,有人投井自殺,井欄也毀於其時,文革期間宣傳太平天國是革命運動,百姓都歡迎太平軍入城,沒有投井事件,並在井上重造了一個石欄。該井水質較好,我們在80年代前都飲用此井水,後因西側玉石雕刻廠排放廢水污染井水,經交涉,玉雕廠為居民安裝自來水,此井就被廢棄不用,水質逐漸變差,伴有惡臭,到2008年街區改造時,該井被填埋,從此不復存在。”

推薦閱讀:

蘇東坡與定慧寺

家居風水中不可缺少的三盞燈

阿富汗首都發現公元5世紀佛教遺址

古墓群又發現5座墓葬 青瓷壺五铢錢出土

※相關文章

熱門文章

熱門圖文