翻簧竹刻《富春山居圖》現常熟

日期:2016/12/14 20:27:53 編輯:古代建築史

今天,浙江博物館和台北故宮博物院將在台北聯合舉辦“山水合璧——黃公望與《富春山居圖》特展”,分藏海峽兩岸數十年的《富春山居圖》“剩山圖”與“無用師卷”實現歷史性的合璧。而在常熟古城區一幢普通的居民樓中,常熟七旬老人、竹刻藝術家張冠文,用翻簧竹刻技術將《富春山居圖》完美“合璧”在竹簧之上,耗時8個多月,令人歎為觀止。

黃公望的《富春山居圖》被譽為中國山水畫的巅峰之作。1650年(清順治七年),《富春山居圖》為藏家吳洪裕所有。吳洪裕臨終時要求家人將畫焚燒殉葬。點火時,幸有其家人將此畫搶出,但畫自此斷成兩截。短的一截稱“剩山圖”,現藏於浙江省博物館;長的一截稱“無用師卷”,現藏於台北故宮博物院。

今年73歲的張冠文所學專業是核物理電子儀器,1963年,他從南京大學物理系畢業,分配到中國科學院近代物理研究所從事核物理研究,1965年調回家鄉常熟工作。張冠文從小就愛好篆刻,喜歡書畫。退休之後,張冠文從2005年起開始學留青竹刻,2007年起開始苦苦鑽研翻簧竹刻技術,經歷過無數次的失敗,張冠文終於將翻簧竹刻技術娴熟運用到他的創作之中。

張冠文萌生了將《富春山居圖》刻在竹簧上的想法,經過長期醞釀構思、想方設法搜集資料、制簧,並多次在竹簧筆筒、竹簧鎮紙、木板等材料上試雕,反復揣摩,在無數次的實踐中,不斷改進刻刀,練習刀法、技法。

張冠文翻簧竹刻所參照清四大家之一的王翚第八次仿黃公望《富春山居圖》臨本(此臨本現藏北京故宮博物院),是王翚71歲時所作,為國內所藏所有名人臨本中最精彩的一幅。張冠文於去年正式開刻,前後歷經8個多月,終於日前大功告成。

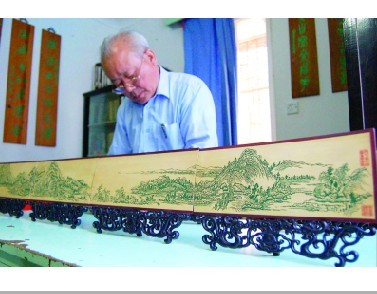

在張冠文家,記者見到翻簧竹刻版《富春山居圖》,這幅《富春山居圖》長2.4米、高0.12米,由八塊竹簧片拼接而成。張冠文以常熟人特有的靈氣將先輩的皴、擦、暈、染化為刻痕,以刀代筆,惟妙惟肖,一氣呵成。整個作品深得原作和臨本的精髓,韻味十足,氣息充盈。

今天在台北故宮博物院合璧展出的《富春山居圖》“剩山圖”與“無用師卷”中間仍少了火燒部分,不能不說是一種遺憾。而張冠文的翻簧竹刻版《富春山居圖》則可以稱之為完美無缺。張冠文說:“黃公望、王翚和我都是常熟人。黃公望耄耋之年作長卷《富春山居圖》,王翚古稀之年臨其長卷,而我古稀之年翻簧竹刻臨《富春山居圖》長卷,這不是巧合,而是上蒼賦予我一個常熟人的使命。 ”

相 關 鏈 接

留青竹刻

留青竹刻也稱平雕,是將中國書畫作品在竹皮上進行再創作的一門雕刻藝術。其制作工藝是留用竹子表面一層青皮雕刻圖案,然後把圖案之外的青皮鏟去,露出竹肌。留青時由作者巧施全留、微留、不留、多留、少留的功夫,使作品顯出層次、明暗、濃淡,具有很高的觀賞性和珍藏價值,為歷代名人雅士所喜愛、珍藏。

翻簧竹刻

翻簧竹刻是我國竹刻工藝品中的一個主要品種。翻簧竹刻起源於清代同治年間,其制作工藝非常復雜,先是將毛竹鋸成竹筒,然後再去除竹子的青色外層和中間層,留取竹筒最裡面一層約1毫米的竹簧,經高溫煮曬、防蛀、燙壓、整平,膠合或鑲嵌在木胎、竹片上,然後磨光,最後在竹簧上面雕刻紋樣,以陰線淺刻為主,也有薄浮雕。目前,這一工藝在國內為極少數藝術家所掌握。

熱門文章

熱門圖文