元上都遺址16年申遺路

日期:2016/12/14 18:44:13 編輯:古代建築史

元上都遺址16年申遺路

今年的元上都遺址申遺本身就產生了很大的品牌效應,而且申遺的過程其實就是對它的保護,這個過程讓元上都遺址的管理、研究、展示、旅游開發等都有了質的飛躍。所以,即使不成功也不會影響到元上都遺址接下來的發展。

6月24日~7月6日,聯合國教科文組織將在俄羅斯聖彼得堡召開第36屆世界遺產大會,對包括中國元上都遺址在內的12個世界遺產提名項目進行投票表決,這將決定元上都遺址是否申遺成功。至此,元上都遺址的申遺之路,不覺已走過了16年。

追憶元上都

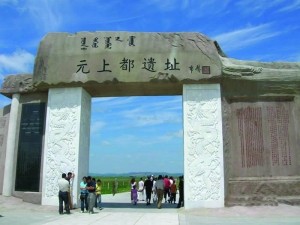

在內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗美麗的金蓮川草原上,屹立著一處規模宏大的古建築遺址——元上都。

自1206年成吉思汗建立蒙古汗國以來,一直沒有固定的都城。1256年,在忽必烈的授意下,大元帝國設計師劉秉忠開始在內蒙古與河北交界處建城。1259年,城郭建訖,名為開平。

1260年3月,忽必烈在開平登上蒙古大汗之位。1263年,忽必烈下诏將開平升為上都;1264年在燕京(今北京)又建立元中都,也就是後來的大都,從而確立了兩都巡幸制度。

元上都是蒙古游牧民族創建的世界性大帝國蒙元王朝的第一個都城,也是蒙元王朝政治、經濟、文化、宗教及對外交往中心。在大航海時代到來之前,東西方的交流從未像蒙元時期那樣廣泛、密切。中國四大發明中的活字印刷術、指南針、火藥及元代創制的火铳(最早的火炮)等,都在這一時期傳播到歐洲;而西亞、歐洲的數學、天文學、宗教、藝術、醫藥學,也在同一時期傳到了中國。

如今,在元上都遺址內,可以看到一些伊斯蘭教徒的墓頂石,這說明在這裡曾生活過伊斯蘭教徒。城內還建有藏傳佛教、道教、景教寺院,從一個側面也反映了當時元朝包容並蓄的精神。

1275年,意大利旅行家馬可·波羅到上都觐見元世祖忽必烈。在《馬可·波羅游記》中,有專節記述上都豪華的宮殿和御花園。

元上都遺址的宮殿、皇城、宮城、外城、防御設施和關廂遺址如今仍保存完好,體現了當時的規模、格局和草原都城特色。

內蒙古自治區文化廳文物處處長王大方接受《北方周末報》采訪時說,元上都遺址充分展現了亞洲大陸上分屬游牧文明和農耕文明的兩大民族——蒙古族和漢族在都城設計上交互融合的所有特征。它見證了歐亞大陸在蒙古帝國時期的重大文明轉折,以及由此帶來的國際多元文化兼容的盛況。

在亞洲北方草原都城中,元上都具有傑出的代表性;在世界文明發展史和城市規劃設計史上,它也擁有獨特的地位。因此,在世界范圍內,史學家們都稱譽元上都為“可與龐貝媲美”的古城。

申遺歷程

中國人民大學教授魏堅指出,元上都遺址是屬於世界的珍貴文化遺產,保護、發掘和研究這座曾經是世界大都會的“文明廢墟”,把凋零的碎片拼讀成人類文明的教科書,永遠是現代人的神聖職責。

為了蒙元文化得以發揚光大,內蒙古自治區從1996年開始了為元上都遺址申報世界文化遺產的工作。

此項工作啟動以來,自治區、盟、旗三級黨委、政府高度重視,成立了各級申遺領導小組、現場指揮部及相關工作組,開展了一系列卓有成效的實際工作。同時,元上都遺址申遺也得到了國家文物局及國內知名申遺專家、學者的大力支持及社會各界的廣泛參與。

推薦閱讀:

朱熹宗祠的百年承載

廣東梅縣祥雲宮

祁門洪家大屋訴說晚清風雲

山西陽城縣“大不敬”城牆

1996年,元上都遺址首次列入中國申報世界遺產預備名錄。1999年,國家投入100萬元將遺址內“五一種畜場”103戶職工遷出,將遺址圍封。2002年,內蒙自治區修復元上都遺址皇城城牆300多米,填平遺址內菜窖、人工渠等設施,並關閉了遺址內通行的公路。

2006年,元上都遺址再次被國家列入重設的申遺預備名錄。

2008年,在國家文物局、自治區黨委、政府關心支持下,申遺進入實質性操作階段。2009年,自治區成立了以巴特爾主席為組長的申遺工作領導小組,國家文物局長單霁翔親自到正藍旗主持召開元上都遺址申報世界遺產工作會議,申遺工作進入關鍵階段。

2010年10月,國家文物局將元上都遺址列為我國2012年世界遺產提名項目上報國務院。

2011年年初,經國務院批准,元上都遺址成為2012年我國申報世界文化遺產的唯一項目。

同年7月底,元上都遺址申遺涉及的軟件建設、環境整治、保護展示等工作全部完成。8月,按照《保護世界文化和自然遺產公約》和《實施世界遺產公約的操作指南》要求,聯合國專家對元上都遺址就遺產價值和保護管理等方面進行了實地考察評估。

2012年5月,世界遺產中心發布正式報告,通過了申遺文本中關於遺產突出普遍價值的陳述,認定其真實性、完整性以及保護管理狀況完全符合世界遺產的要求,提名元上都遺址列入世界文化遺產。

2010年以來,內蒙古文物考古所啟動了元上都遺址歷史上最大規模的考古發掘,首次考察清楚了明德門及護城河、外城西門護城河和穆清閣的范圍及局部結構,並有多處新發現。如在御天門甕城遺址,工作人員發現一座元代武庫和200余枚石;在穆青閣東阙台發現大型石柱礎。

2011年,通過再次對明德門、御天門、大安閣、穆清閣和皇城西北角樓進行考古挖掘,考古所進一步考察清楚了各建築遺址面積、方位;隨後制定了《元上都遺址保護總體規劃》、《元上都遺址保護管理辦法》和《元上都遺址生態環境與特色景觀保護規劃》等一系列保護法規。同年,投資6000余萬元的元上都遺址博物館工程,完成了地下兩層和地上一層的建設,與申遺配套的保護展示、環境整治及道路、監測、標識、導覽系統工程,也於2011年7月份完成並投入使用。

申遺成功的意義

內蒙古社科院歷史研究所研究員翟禹對元上都深有研究。在他看來,內蒙古申報元上都遺址為世界文化遺產,將在文化傳承方面起到重大推動作用。

“截至目前,在全球的世界遺產中,還沒有一處真正意義上的游牧民族文化遺產。而內蒙古的文化特色是草原文化。內蒙古還是文物大省,但沒有世界遺產。”

6月26日,翟禹對《北方周末報》說,如果元上都申遺成功,不僅可以提升內蒙古文化大區、文物大省的地位,甚至可以提升我國和我區在國際上的形象。

翟禹說,元上都申遺成功的可能性很大,因為它具備了申遺的真實性、完整性等諸多要求。“特別是2008年以後,內蒙古加大了工作力度,申遺工程中所做的工作都是嚴格按照世界文化遺產的標准來完成的,並建立了長效的保護機制。目前,我區對現場的保護完全達到了聯合國教科文組織的要求,而且國際專家對元上都的評價也很高。”

此外,翟禹還談到了元上都成功申遺後,將會拉動內蒙古經濟的發展。“這個作用是不言而喻的,主要是帶動第三產業的發展。”

正藍旗旅游局局長青龍也贊同這一說法。據他介紹,2009年,到正藍旗旅游的人有29萬,而2011年人數已達33.5萬。這些人中,必選的旅游景點都是元上都遺址。

該旗旅游局還對未來的入境旅游人數做了預測。預計2013年入境人數將在今年的基礎上遞增5%;而2014年,又會在2013年的基礎上再增5%。

“5年後達到的規模,到時接待能力可能會達不到需求。”青龍對《北方周末報》說。

然而,如果這次申遺還不成功該怎麼辦?

翟禹認為,今年的元上都遺址申遺本身就產生了很大的品牌效應,而且申遺的過程其實就是對它的保護,這個過程讓元上都的管理、研究、展示、旅游開發等都有了質的飛躍。所以,即使不成功也不會影響到元上都遺址接下來的發展。

“申遺成功,要求更高;不成功,元上都遺址本身的文化和歷史價值也還是否認不了的。總之,我們會繼續加大對它的宣傳力度,努力往前發展。”青龍局長說。

推薦閱讀:

朱熹宗祠的百年承載

廣東梅縣祥雲宮

祁門洪家大屋訴說晚清風雲

山西陽城縣“大不敬”城牆