古建歷史:依山築城,斷塞關隘

日期:2016/12/14 18:32:07 編輯:古代建築史古有雲:“依山築城,斷塞關隘。”長城作為我國古代重要的軍事防御工程,修築了大量關隘,高山峻嶺之上,深溝峽谷之中,要塞咽喉之地都是修建隘口的絕妙之地。既節約人力和材料,又可“一夫當關,萬夫莫開”,在軍事布防上形成“易守難攻”的效果。

嘉峪關,是明代萬裡長城的西端起點,是明代長城沿線建造規模最為壯觀,保存程度最為完好的一座古代軍事城堡,是明朝及其後期各代,長城沿線的重要軍事要塞,素有“中外钜防”、“河西第一隘口”之稱。嘉峪關位於河西走廊中西結合部(中部偏西),距今已有631年的歷史。它比山海關早建九年。明初,宋國公、征虜大將軍馮勝在班師凱旋途中,選址在河西走廊中部,東連酒泉、西接玉門、背靠黑山、南臨祁連的咽喉要地——嘉峪塬西麓建關。關城始建於明洪武五年(公元1372年),歷時168年,於公元1540年建成完工。

嘉峪關關城布局合理,建築得法。關城有三重城郭,多道防線,城內有城,城外有壕,形成重城並守之勢。它由:內城、甕城、羅城、城壕及三座三層三檐歇山頂式高台樓閣建築和城壕、長城峰台等組成。內城是關城的主體和中心,其周長640米,面積2.5萬平方米。內城東西二門外,都有甕城回護,面積各有500余平方米。

甕城門均向南開,西甕城西面,築有羅城,羅城城牆正中面西設關門,門楣上題“嘉峪關”三字。嘉峪關附近烽燧、墩台縱橫交錯,關城東、西、南、北、東北各路共有墩台66座。嘉峪關地勢天成,攻防兼備,與附近的長城、城台、城壕、烽燧等設施構成了嚴密的軍事防御體系,又被譽為“天下第一雄關”。

山海關是秦皇島市的一個轄區,位於河北省秦皇島市東北15公裡。明長城的東北關隘之一,境內長城26公裡。山海關的城池,周長約6公裡,是一座小城,整個城池與長城相連,以城為關。城高14米,厚7米。全城有四座主要城門,並有多種古代的防御建築,是一座防御體系比較完整的城關,有“天下第一關”之稱。以威武雄壯的“天下第一關”箭樓為主體,輔以靖邊樓。臨闾樓。牧營樓、威遠堂、甕城,東羅城、長城博物館等長城建築,向游客展示了中國古代城防建築風格。

天下第一關城樓,聳立長城之上,雄視四野。登上城樓二樓,可俯視山海關城全貌及關外的原野。北望,遙見角山長城的雄姿;南邊的大海也朦胧可見。天下第一關城樓南北,還有靖邊樓、牧營樓和臨闾樓等建築。漫步在萬裡長城之上,會使你感受到我們祖先的偉大和炎黃子孫的非凡智慧。山海關城樓“天下第一關”匾額真匾,在日本侵華時被搶運到日本,現在的匾額是後來仿制的。

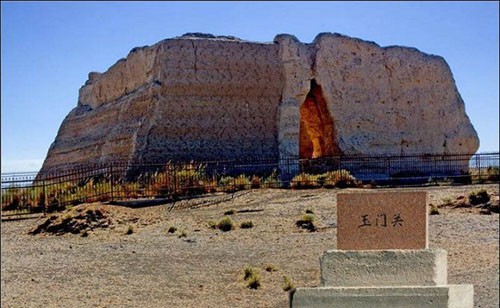

玉門關又稱小方盤城,建於公元前111年左右,漢武帝開通西域道路、設置河西四郡之時,因西域輸入玉石時取道於此而得名。為絲綢之路通往西域北道的咽喉要隘,位於敦煌城西北90公裡處戈壁灘中。關城為正方形,黃土壘就高10米、上寬3米、下寬5米的城牆保存完好,東西長24米,南北寬26.4米,面積633平方米,西北各開一門。

居庸關,是京北長城沿線上的著名古關城,"天下九塞"之一,"太行八陉"之八。關城所在的峽谷,屬太行余脈軍都山地,西山夾峙,下有巨澗,懸崖峭壁,地形極為險要。居庸關與紫荊關、倒馬關、固關並稱明朝京西四大名關,其中居庸關、紫荊關、倒馬關又稱內三關。

相傳秦始皇修長城時,將囚犯、士卒和強征來的民夫徙居於此,後取“徙居庸徒”之意,故名居庸關。漢代沿稱,此後各代仍稱居庸關口這裡山巒間花木郁茂蔥籠,仿如碧波翠浪,故有“居庸疊翠”之稱。居庸關形勢險要,自古為兵家必爭之地,它有南北兩個關口,南名“南口”,北稱“八達嶺”。居庸關兩旁山勢雄奇,中間有長達18公裡的溪谷,俗稱“關溝”。這裡清流萦繞、翠峰重疊、花木郁茂、山鳥爭鳴。

推薦閱讀:

冬游山西晉北邊堡關隘

湖北鄖西發現清代關隘 歷經200年仍保存完好

福建南平清末古關隘建築“分都亭”完美保存

江永古村寨牆像古代關隘

- 上一頁:別讓古城鎮丟了“原味”

- 下一頁:比利時最驚人的十大歷史古建築