愙齋

日期:2016/12/14 18:50:23 編輯:古代建築史

老宅檔案

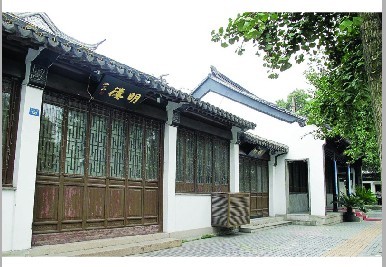

愙齋,位於鳳凰街101號,清代著名金石學家、湖南巡撫吳大澂故居。此齋相傳為康熙年間江蘇巡撫宋荦歸居,吳大澂購得後改造,為坐北朝南三路六進大宅,東首有花園一區,南面轎廳為明代遺構。愙齋為吳大澂齋名,處於十梓街與甫橋西街(今鳳凰街)交叉口,建國後,因拓寬道路,東路花園和門廳等建築被陸續拆除,1998年又因街坊改造更新,將大廳和樓廳移建到原後樓的位置,坐向改為朝東,即今明樓。

每每走過鳳凰街,一處古色古香的飯店常引人幽思,想來,多數蘇州人或在蘇州久居的人們都知道明樓這處所在,但卻少有人知,這座古宅裡曾住著一位晚清著名的金石學家吳大澂。據稱,吳大澂買下了位於鳳凰街上的這處老宅後,因曾得“宋微子鼎”,其銘文中把“客”寫作“愙”,便以此字作為自己的齋名,作為自己終老之所。吳大澂是位傳統的文人,他不僅愛好金石書畫,喜收藏上古三代玉石文物,且博通訓诂辭章,而他的嗣孫吳湖帆更是響譽近代中國畫壇。

吳氏一門可謂書香門第,不過這位金石學家做過的官職卻不小。清同治七年(1868)吳大澂中進士,授翰林院編修,這一職位基本上可以說是宰相的跳板,不出大差錯,便可一路平步青雲。果然,吳大澂仕途很順利,編修沒做兩年便被外放陝甘學政,因勇於直谏,曾奏請停止重修圓明園,聲震朝野。光緒二年(1876),直、豫、秦、晉四省大水,吳大澂因赈災得力受到同鄉潘祖蔭、翁同龢的保薦。光緒六年(1880)赴吉林辦理邊防,簽訂了《珲春條約》,收回了被侵占的黑頂子要隘地區,這一條約被歷史學家認為是十九世紀“唯一平等”的條約。1884年會辦北洋軍務,不兩年,就晉升為廣東巡撫,又轉湖南巡撫,官運亨通,一帆風順,典型的書齋仕子。

傳統的書齋仕子一般具備兩大特點,其一是忠,其二是義,當國家有難之際,在忠君報國思想的驅動下,仕子們赴湯蹈火、肝腦塗地是義不容辭的事,不過他們常常犯的一個毛病就是不懂軍中要害,吳大澂也吃了這方面的虧。

1894年,中日甲午戰爭爆發,時任湖南巡撫的吳大澂滿腔義憤,主動請纓,帶兵出關殺敵。一個文官這樣的愛國舉動,對當時已處風雨飄搖的清廷來說,無疑是件令人振奮的事,至少吳大澂的上表讓光緒帝看得熱血沸騰。1895年1月,吳大澂率新老湘軍二十余營出山海關,並迅速與其它各部合軍,准備反攻海城。當時集中在海城附近的清軍共一百余營,六萬余人。兵力雖多,但因系統復雜,有湘軍、楚軍、淮軍和東北軍隊,互不統屬,缺乏統一指揮。吳大澂名義上為幫辦軍務,但卻不能指揮全軍。諸將多“擁兵據要害,徘徊觀望,乍卻乍前,不能出死力以決一勝”。歸吳大澂節制的軍隊只有二十營,而他所率領出關的湘軍將領又多系庸劣無能、貪生怕死之徒。被調遣時,“遲不赴命”。雖一戰失利,但光緒帝贊其忠勇可嘉,“令回湖南巡撫任”。

戰敗了,官印未失,吳大澂也因此被諸多後人所指責。不過光緒失勢後,慈禧太後還是沒有放過他,復降旨革職,永不敘用。光緒二十八年(1902),吳大澂回到家鄉蘇州,在愙齋內專情於金石詩文,撰有《恆軒所見所藏吉金錄》、《愙齋磚瓦錄》、《古玉圖考》、《愙齋詩文集》等。

吳大澂嗣孫吳湖帆,從小聰明過人,深得大澂喜愛,他曾在愙齋度過青少年時代,1924年遷居滬上。吳湖帆早歲習畫,得到名畫家陸廉夫指點,1918年懸格鬻畫,名動鄉裡,後成一代名家。

推薦閱讀:

懷化洪江古商城

山東欲立法取締文物市場 考古發掘報道需經批准

網友組團夜探祖堂山明墓 被當“盜墓賊”招110

張奪村考古發掘結束 邢台首次發現秦人活動跡象

-

没有相关古代建築