三步兩爿橋

日期:2016/12/14 18:48:22 編輯:古代建築史

早就聽老人們說,在浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮有一處千年古剎石佛寺,寺旁還有座奇特的“三步兩爿橋”。石佛寺是江南名剎,可惜歷代屢立興廢,至20世紀60年代已蕩然無存,遺址僅存千年古銀杏兩株、香花橋和三步兩爿橋。近年來,幸得地方政府大力弘揚中華民族傳統文化,保護歷史文化遺產之風日盛,古寺重光得以如願施行。2010年4月,石佛寺大雄寶殿順利竣工,並舉行了隆重的落成典禮和佛像開光法會,世人皆大歡喜。筆者出於職業的敏感,在一個秋高氣爽的時節,趁去石佛寺觀光之機,探尋了千年三步兩爿橋。

據說,三步兩爿橋是兩座奇特的石拱橋,建造在兩條河道的交叉處,呈直角相連,兩橋相距只有三步路,猶如一座連體的“姐妹橋”。因從第一座橋下來只走三步就上第二座橋,故名“三步兩爿橋”(浙江許多地方常將一座橋稱為一爿橋)。

據歷代嘉興府志記載,唐肅宗至德二年(公元757年),在此地掘得石佛4尊,遂建造寺院供奉,取名為石佛院。宋代賜名保聖院,明洪武時始稱石佛寺。因石佛寺地貌形似一朵五瓣梅花,四周皆河,曲折盤錯,所以,也稱梅花洲。相傳,寺院竣工後,香客從四面八方趕來“拜佛”,但沒想到寺前的兩條河阻擋了香客的路,由此寺內僧人又化緣在兩河交叉處建造了直角相連的兩爿橋,人們可以直通寺院,從此香火旺盛。因梅花洲曲水迂回,又是佛教勝地,香客眾多,便形成了石橋眾多且集中的特色,歷代以來共建有12座石橋,隨著寺院的屢歷興廢變化,可惜大多已廢毀無存,現僅存3座,三步兩爿橋就是其中的幸存者,至今已有1250多年的歷史。

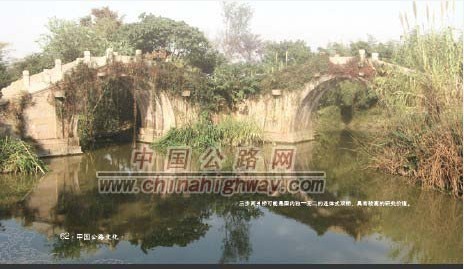

梅花洲正在進行旅游開發,一條新修的可供汽車通行的水泥路直通河畔。站在岸邊眺望,兩爿橋橋身籐葛綠蘿遍布,渾然一體,橋型別致,幽靜離俗,橋後是重建的氣勢宏偉的石佛寺,悠遠誘人的梅花洲,仿佛進入了禅門境地。細看兩爿橋,南北方向的一座名為聚秀橋,東西方向的一座名為常豐橋,兩橋相交連成一體。這兩橋均為單孔半圓形石拱橋,淨跨分別為6.20米和5.80米,橋頂寬分別為2.15米和2.40米,全橋用花崗巖條石砌成。拱券采用聯鎖分節並列砌築法,拱肩處設有橫系石一對。橋頂中央雕刻有圓形吉祥圖案,兩側設長條石護欄,各間隔方形望柱8根和12根,並置有抱鼓石。橋兩端用兩塊條石並列鋪成的石階上下,分別為11級和9級,石階鑿成斜紋有利防滑。

聚秀橋拱券上方鑲嵌石匾,上刻“聚秀”二字。橋兩側拱券旁設有對聯石,聯石頂置遮雨石,聯石上有陽刻楷書楹聯兩副。

東側聯:

梅花洲之去脈;鎮禅仗沙之分堤。

西側聯:

波影射雙龍井眼;河源通一鑒山泉。

常豐橋也有楹聯。其中,南側聯曰:

乘驷漫誇題柱客;成梁為助濟川功。

北側對聯石上無楹聯。

橋聯中“梅花洲”、“一鑒泉”均為石佛寺景觀,從聯語內容可見當時地方文風之盛。據傳,歷代多有文人雅士到寺廟游歷或隱居,留下了許多詩文佳作。清初著名文人朱彝尊在《鴛鴦湖棹歌》中賦詩雲:

伍胥山頭花滿林,石佛寺下水深深,妾似胥山長在眼,郎如石佛本無心。

岳飛後裔、明代嘉興知府岳元聲有《石佛寺》詩曰:

十年清夢到禅林,移書下榻西溪岑。

有時自發鐘磬響,頹然一醉風雨心。

持缽傳燈青竹仗,汲水煮茗孤桐琴。

臥聞靈籁不知處,石佛樓頭著布衾。

縱觀全橋,橋梁的橋欄、橋面等雖經局部修繕,但古樸風貌依舊,見證千年風雨滄桑歷史。站在千年古銀杏樹下,傾聽風中樹葉的摩沙細語述說著三步兩爿橋的故事,仿佛在歷史的長河中蕩漾。

相傳,明朝有位商人在附近開了個當鋪,生意十分紅火,於是想做些積德行善之事,便出資重建這兩座石拱橋,並以自己的一雙兒女的名字命名,一座名常豐橋,一座名聚秀橋。從此傳說來看,再從拱券的砌築方法和橋體上設有對聯石的結構特征分析,三步兩爿橋應始建於唐代,明代年間重建。

三步兩爿橋利用河流的地形特點建造,兩座橋的橋基和橋體為連體建築,兩橋之間只有三步的距離,構思巧妙,獨具匠心,充分體現了我國古代江南水鄉橋梁建築的高超水平。筆者亦有所聞,國內尚有少量的雙橋,也游歷過個別著名的雙橋,如江蘇周莊雙橋、浙江烏鎮雙橋等,但兩橋相距都有一二十米,且是單獨的兩座橋,而三步兩爿橋可能是國內獨一無二的連體式雙橋,堪稱古石拱橋中的稀有珍品,具有較高的研究價值。

推薦閱讀:

嶺南古寺珍藏木雕《千佛圖》有望面世

金龜村 一個蛻變中的古村落

嘉峪關正式“大修”甘肅消防“體檢”先行

江蘇盱眙啟動古建築修復工程

- 上一頁:甘肅陰平古道

- 下一頁:漢藏茶馬互市的千年商道