四川自貢王家大院

日期:2016/12/14 18:48:21 編輯:古代建築史

王家大院坐落在自貢市沿灘區岱山村二組(小地名灣頭),糍粑坳鄉場一側,也就是現在所說的沿灘龍湖新城內,距市區2.5公裡。

王家大院對於我來說,既熟悉又陌生。熟悉的是當年在衛坪鎮初級中學任教時,學校分給一間宿捨就在王家大院內,可惜的是只踩著吱吱作響的破舊木板樓梯進到滿是蛛網灰塵的屋裡看了一眼就走了出來,之後再也沒有踏進一步,平時午間休息就像其他同事那樣趴在辦公桌上睡上一會,或和同事一起出去轉悠,曾和一位唐姓同事不止一次地走向王家大院背後的山頭,站在山上俯瞰王家大院;陌生的是對大院的主人——當年自貢一家最大的鹽商王和甫一無所知。後來看了有關自貢鹽業發展的史料,才對王和甫及其家族略知一二。

從小學前被拆掉房屋騰出的一大片空地作為學校的操場和留存的第幾重院落看,昔日的王家大院在糍粑坳一個小小的偏僻鄉場上是何等的氣派和輝煌!

據史籍資料記載,王家大院建於清朝光緒末年,1890年動工修建,1896年完成,是鹽商王和甫(1867—1930)弟兄5人為紀念父親王子誠所建的私家宅邸,謂曰“子誠公祠”,外人稱之為“王家大院”,距今已有110多年的歷史。

當年,在清朝自貢鹽業生產的鼎盛時期,糍粑坳雖是一個看來不起眼的小山坳,但作為自流井地區井鹽出川的陸路運輸第一個必經之地,成群結隊運鹽的挑夫、馬幫天亮在自流井裝好鹽巴行走到糍粑坳,正好也是吃早飯時分,為這些挑夫、馬幫提供了下敘府、雲貴、川東等地遠行必需的後勤保障,經年累月,人氣聚集。極具戰略發展眼光的王和甫把紀念父親的私家宅邸選址於此,可謂是匠心獨運。

王家大院建成後,王和甫經過和弟兄們的慎重商量,大概為了提高鄉人的生活水平考,可能也為了自己族人的利益慮,隨向富順縣衙提出申請在公祠周圍建置“衛裡鄉”。申請被縣衙特許批准後,王和甫出地在黃金口岸動工修建糍粑坳一條街,供鄉人趕場之用,約定農歷逢一、四、七為場天。每逢趕場天,糍粑坳街上是人頭攢動,叫賣聲時起彼附、不絕於耳,異常熱鬧。如今,這條用條石鋪就的老街夾在住戶的屋捨中間,依然為行人提供著方便;“衛裡鄉”解放後被衛坪鄉——即現在的衛坪鎮取而代之。

王家大院采用中國宅院府邸建築坐北向南的傳統風格,左右背後三面環丘,前有數畝水塘且臨深溝長壑,視野非常開闊。從灣頭的山水形態上看,是人們常說的“風水寶地”。在全國第三次文物普查中,經普查隊員細心測算,測量出大院占地面積7588.67平方米,建築面積4536平方米,建築風格為典型的四川穿斗型建築民居,是除自貢市鹽業歷史博物館、自流井老街、貢井張家花園、仙市古鎮等,鹽商歷史文化遺存保留比較完好的院落,已被列為市區文物保護單位。

在衛裡小學沒從王家大院搬遷前,走近大院,可看到八字形檀門上方有石刻“結廬人境”的橫額,兩側有聯語,為:有分山林都入畫,無邊風月自成家。據傳,當初曾有人推薦由“帝師”鄭孝胥撰書。鄭孝胥為宣統溥儀皇帝的恩師,其詩書功底譽滿九州。但曾留學日本的王和甫沒有聽從他人的建議,自己親自撰聯書寫。從聯語不難看出,極具儒商風范的王和甫,緊扣宅邸所處之地脈山形,揉以程、朱理學“天人合一、物我和諧”的理念,彰顯王氏之豁達樂觀的處事態度;而“結廬人境”乃借陶淵明“結廬在人境,而無車馬喧”之意,則表達了他自己內心的向往和追求。

2006年衛裡小學遷出王家大院,王家大院整體移交給沿灘區沿灘新城區管委會。管委會出於對大院物品保護的需要,“結廬人境”匾額被拆下,和其它物品一起保管在大院裡的倉房中。

多年以後的一天下午,我和在市四醫院工作的李華借著去園區的一家印刷廠看各自所負責的《沿灘文苑》和《醫苑》雜志的機會,走進了王家大院。現在的王家大院和以前教書時看到的王家大院沒多大的變化,變化的是路口豎起了一座由書法家黃宗壤先生題寫的“王家大院”碑牌。李華雖土生土長的衛坪人,但到王家大院則屬第一次。王家大院分為正院和側院兩部分。理所當然,引人矚目的就是正院了。目前,能供人參觀的也是正院。

正院為四重三院落結構,呈“目”字型。沿著有長40米寬3米、由條形青石鋪就的入府大道走近王家大院,映入眼簾的是正院大門和青磚砌成的高大圍牆,圍牆上鑲有可用作瞭望亦可用作射擊的圓孔。踏上五層條石台階進入地面由青石板鋪成的第一重院落,是一天井:天井長約24米,寬約12米,右邊有青磚畫牆,繪有喜鵲鬧梅、“梅蘭菊竹”等奇花瑞獸,寓意功名富貴、健康長壽、多子多福、平安吉祥等中國封建社會的傳統思想。

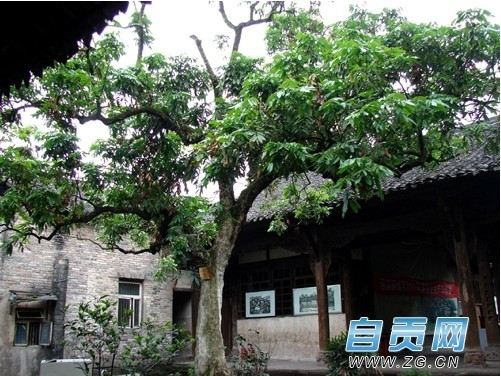

第二重院落地面也由青石板鋪成,天井長約45米寬約10米,天井左右各植龍眼樹一株,可惜的是右邊一棵早已被砍伐,現僅保存左面一株,雖已上百年樹齡,依然枝繁葉茂,開花結果。然後是中廳。中廳高敞宏闊,莊重威嚴,器宇軒昂,雕刻精美。廳高大約20米,左右各有粗大的楠木廊柱5根,柱礎為青獅白象石雕,栩栩如生;每根立柱上方都飾以镂空木雕,巧奪天工,技藝精湛。兩側各有二層客樓配房,石雕木刻亦美輪美奂,讓人扼腕。

中廳拾級而上是正廳。據說,正廳大門由8扇雕花木門組成,上方有“福”字大匾。正廳神龛上,供著祖先王向榮創業時挑鹵水用的一根普通柏木扁擔,透著前輩艱苦創業的莊嚴和後輩勵精圖治的家族精神。而今,那8扇雕花木門和“福”字大匾以及那根柏木扁擔早已不知去向矣。曲徑通幽。正院左右各配有獨立的院落,屋與屋組成一個接一個的天井,中間有雨廊貫通,各自獨立又和正院互成一體,體現了一個大家庭的氣勢。現在,在正院西側院的兩個天井裡,還保存著由整塊石頭雕刻而成的白菜狀的大石缸,外缸壁上雕刻有花鳥,歷時百余年,依然完好。滿布缸壁的苔藓,給古樸的石缸增添了許多滄桑,讓人感慨。靜穆厚重的王家大院就像一本活的自貢鹽文化辭典,任憑時光流逝,它的存在,向慕名而來的游人展現、講述自貢鹽文化的風采和魅力。

推薦閱讀:

上海隱藏在老街的"水鄉古鎮"復活了

嘉善西塘古鎮落成首條“消防一條街”

膠東支腳最早見於白石村遺址

廣元三國昭化與麗江榮獲中國十大古城古鎮獎