衢州深藏山中的明清遺韻

日期:2016/12/14 18:43:50 編輯:古代建築史

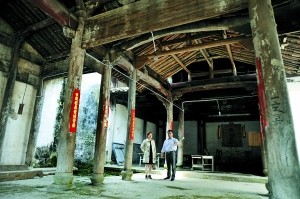

鄭氏宗祠

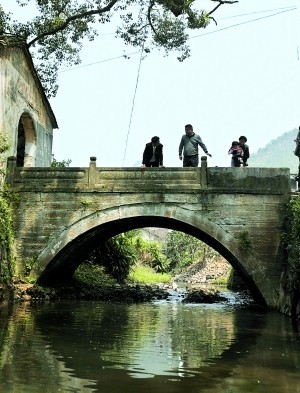

同善橋

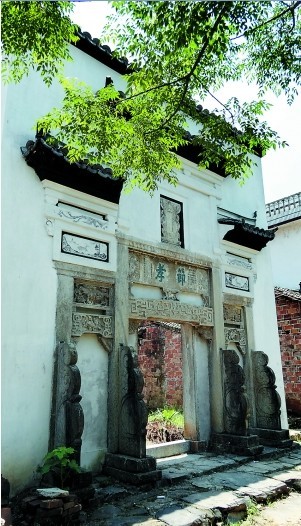

節孝坊

距衢城西北三十公裡,小巷幽深、石砌古道斑駁,一座座古宅、宗祠、牌坊、石拱橋……有片古建築群坐落在常山縣芳村鎮大處村。歷經800多年風雨,雖然飽經滄桑,卻因古老習俗、地處偏僻、宗教信仰等,避開都市喧囂,躲過災害戰火,較為完整地保存至今。

山坳儲歲月,林蔭掩文明,無論世事如何變幻,古老的歲月與文明已經永遠地烙印在那牆、那門、那院的斑駁底片上。希望隨著人們宣傳和保護文物意識的增強,大處這個藏在山坳中的明珠能夠大放光芒。

飽經風霜的鄭氏宗祠

大處村裡的鄭氏宗祠,始建於明代,占地足有七八畝。雖經風雨剝蝕和“破四舊”運動的損圮,但村民多次自發集資捐工修繕。規模最大的一次修繕是民國庚辰即1940年,以鄭慶隆為宗長,竭盡全力修造,得以較完整地保存。

村裡幾百戶村民,男性幾乎都為鄭氏。據該村保存完好的《鄭氏宗譜》介紹,他們是三國東吳開國公鄭平之後裔,而大處鄭氏先祖是鄭守道,字千一,稱其“千一守道公”。

鄭氏宗祠按中國宗祠傳統標准格局,設置了三進三天井,一進為戲台,二進為祭祖廳,三進為祖靈室,是歷代大處鄭氏祭祀、集會、娛樂、教學的場所。門口還有兩對旗桿石。旗桿石後的門框,雕刻的楹聯至今清晰:“旗石兩輪如日月,銅錢一枚似乾坤”。

深藏山中的明清遺韻

走進這深藏在山巒中的小村莊,一條壽源溪穿村而過,粉牆黛瓦、雕梁畫棟的徽派建築便赫然展現。據考,這些建築大都建於明清時期。而橫亘在壽源溪上的三座用青條石漿砌成的石拱橋更是讓人震撼。

據村民主任鄭仁德講述:這三座橋分別是“登高橋”、“同善橋”、“樂濟橋”,建於乾隆年間,而串於壽源溪的就有15座之多,如在前山俯瞰,壽源溪蜿蜒沿村流過,石拱橋跨溪而臥。一條小溪從後塢穿過,過石板小橋而下注入村河。村居造型極像一架飛機,騰空飛向天護屏。可見,鄭氏祖先以地勢、地貌造村建居,巧妙應用《風水學》。

穿梭在石拱橋上,忽見一“聖旨”牌坊位於溪邊的涼亭門旁,此牌坊為門樓式磚石結構,鄭仁德介紹說,除了這牌坊,山坳上的宗祠旁邊還有保存更加完好的“節孝坊”牌樓。走近一看,果如其言,這座四柱三間五樓亭式石結構的牌坊雖經風雨幾百年,隱隱約約還可見到坊上刻有對聯和建造年月。

由於地處山旮旯,歷史上較少受到戰亂的侵擾,雖歷經數百年社會的動蕩,大處古村落原始形態保存依然完好。在這個彈丸之地,有兩處牌坊,這不免讓我們暗暗思忖,聯想到經歷數百年的大處村,歷史上一定出現過許多奮蹑風雲的名儒碩輔、鄉賢高人。

壽康道院曾紅極一時

在村口的一棵大樟樹上,插著許多香。

村民主任說,村裡原有參天大樹,蔭蓋十余畝。有數人合抱的巨樟十三棵,巨楓九棵,是個吉數。擋風蔽日,甚是壯觀。東有“樟樹老爺”,西有“樟樹老娘”,常有虔誠者燒香膜拜。村民將其視為“護村之神”、“風水之樹”,可在大躍進年代,被砍去大半用於“煉鋼”,甚是可惜。

這裡的壽康道院曾紅極一時,聚寺、庵、觀、廟於一體,集佛、道、儒三教之大成。其氣勢宏偉,廂房數百間。據《鄭氏宗譜》記載:壽康道院為鄭氏五十六代孫朝綸、朝緒、朝紀、朝紳四兄弟遵父遺命耗銀萬兩而建,四家不僅富有,而且德惠鄉鄰。壽康道院曾是常山一邑之名勝。

據傳,當年杭州的靈隱寺也是仿照該院的圖紙設計建造的,可惜都毀於兵燹,今天猶見零零星星的遺跡,似乎在靜靜地向人們述說著曾經的輝煌和滄桑。

現在,大處村總人口只有816人。舊景不再,但村民樸實勤勞,生活自然恬適。村主任說,大處村還有一個名字叫長壽村,現今村裡70歲以上的有79人,其中90周歲以上6人,有位叫劉荷花的老人活到了105歲。

推薦閱讀:

漓江上游的“百年清官村”

天津歷史文化名城之革命史跡

廣東河源桂山古村

廣東江門良溪古村

- 上一頁:“人中麟鳳”柳亞子與其故居

- 下一頁:漓江上游的“百年清官村”