重慶大昌古城的滄海桑田

日期:2016/12/14 18:42:34 編輯:古代建築史

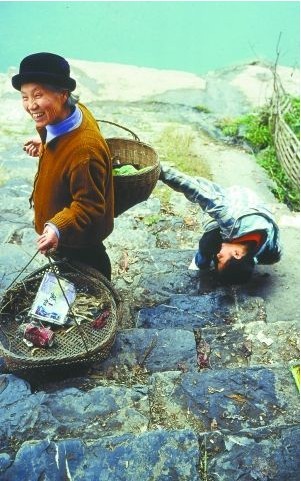

2003年的大昌古城,一位老人和孩子在南門外的石階上游戲

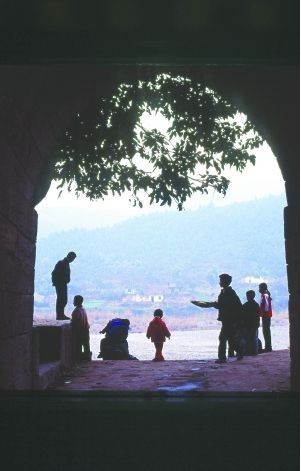

2003年,大昌古城南門

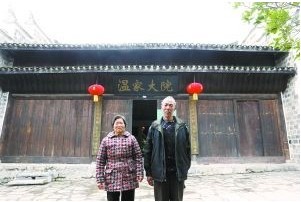

溫光林夫婦的新合影

大昌古城內的商販們無事可做,聚在一起打牌消磨時光

古城為了更好地收取景點門票,開始修築圍牆

大昌古城位於重慶巫山小三峽的上游,是大寧河和洋溪河在巫山山脈的交匯處沖積平壩上的一顆明珠。大昌古城有1700年的歷史,有東、西、南三座城門,城內東西街長不足300米,南北街長150米,是三峽庫區重慶段規模最大、保存最完整的古建築群。

記者曾多次造訪大昌古城。上世紀九十年代,初次來到古城,走在被歲月打磨的油光可鑒的青石板街道,呼吸著這裡特有的濕霉的空氣,滿眼是兩層磚木構的明清古建築,青磚黛瓦、翹角飛檐、古樸幽雅,透出濃郁的江浙風格。大昌古城最大的價值不僅僅是殘舊的城牆和城內三十多座四合井院,這裡的一磚一瓦、一草一木,都舒展於周圍的山形地勢,得意於御風親水,是建築和自然的完美結合,天人合一的典范。城內的居民也過得悠游自在,相對的交通不便和遠離鬧市,讓古鎮的居民得以保留淳樸的心性和傳統的習俗。

2005年始,三峽庫區三期蓄水倒計時,大昌古城由於自身的價值得以整體搬移,二期水位上漲到135米,水面逼近南門下的台階。2006年6月,記者來到拆遷接近尾聲的古城,古城內最有代表性的古建溫家大院還矗立未倒,溫家三口站在被廢墟包圍的大院門前的合影還歷歷在目。

2012年11月,三峽庫區蓄水第三次達到最高值175米。日前,記者再次踏上這片土地,不同的是,古城舊址已長沉水底,新古城被遷到東南方六公裡外的一處高地。沿著江邊的小徑上行,又見到久違的古城,眼前所見,似曾相識。從東門進入,一位工作人員要求購票,門票二十元人民幣。城內兩排仿古建築一字排開,嶄新整齊,缺乏生氣。臨街老屋還是舊式樣,出租給了附近的村民做門面房,賣著與國內所有景區毫無二致的紀念品。由於游客稀少,商販們三三兩兩聚在一起烤火打牌。來到最有特點的南城門,城門復建的如樂高積木堆砌般地整齊對稱,好在那棵百年樹齡的黃桷樹被花費巨資移栽過來。

在南門旁的溫家大院門前,又遇到了溫光林和老伴付少香,與六年前不同的是,現在的溫家大院已經易主,產權所有人是重慶旅投集團,房產歸並大昌古鎮景區管理。原來古鎮的另外35戶居民,在古鎮拆遷過程中,接受了縣政府按一般農房205元/平方米的補償款,外加每平方米45元的殘值費,不得已紛紛外遷到新鎮或其他地方,只有溫家一家沒有接受政府的條件。新城復建好後,溫光林和老伴又回到老屋。老兩口忍著最初的沒水沒電的煎熬,愣是挺過來了。他們現在住著自己熟悉的老屋,沒事翻看一下老輩留下的房屋產權證,繼續經營著物價局批准的合法門票生意。

當年滔滔大寧河下連長江,上通陝西、湖北,如今水平如鏡、江水倒灌,成了長江三峽庫區的一部分。還有哪裡的老房子能比這裡的見證過更多滄海桑田,而後又桑田滄海。

推薦閱讀:

福州神秘梁厝村那些傳世寶

杭州六和塔的傳說

天後宮 守護青島五百年

筠連騰達鎮文峰塔的前世今生

- 上一頁:澳門玫瑰聖母堂建築歷史

- 下一頁:福州神秘梁厝村那些傳世寶