山西榆次尋訪散落民間的地面文物

日期:2016/12/14 18:41:39 編輯:古代建築史

山西榆次

早聞晉國“三普”資料雲:晉中市榆次區莊子鄉蒲池村有壽聖寺,其木結構及大木構件存早期(金)遺風,心甚系之,奈何蒲池村深處僻壤,甚至新版地圖上也無道路標注,未敢輕動。值此春媚之際,博友“明月在我心”再次邀我一同尋訪,遂定該廟為此次主要目標,親歷一下這處木結構究竟是何代所遺,亦順便走訪榆次南部域內是否會有新的發現。不過這次決定稍顯倉促,四月十四日早上趕到榆次與“明月”會合時已經是上午10點。“明月在我心”此次帶來一位搞藝術的新朋友,榆次南部路況較熟,我們在榆次郭村會合後即向目標---蒲池村---進發。

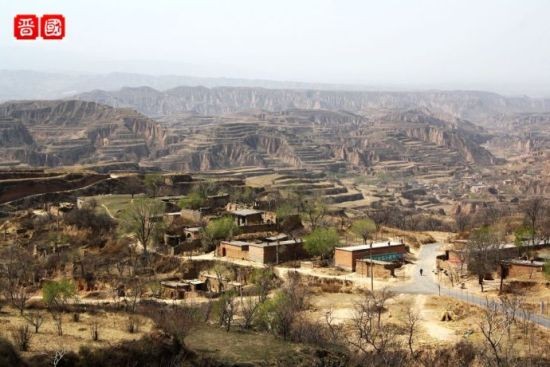

榆次南部區域丘塬連綿起伏、溝壑縱橫,是典型的黃土丘陵地帶,異常干涸,一切靠天。在這片區域內由東南向西北逶迤兩條小河,其中靠北的一條叫牛耕河,說是一條河,其實根本沒有水,甚至連河道都沒有了---由於長久性地沒有水,河道也被開墾成了長不出多少莊稼的旱地。但是在這條小河兩岸,及其吸納的溝岔邊,卻分布在眾多的古遺址、古墓葬、古建築、石窟寺及石刻等文化遺產。

我曾兩次涉足這個區域,訪問過諸多遺址遺跡,其中竟有宋、金、元等早期木結構古建築,由於我是靠公交車尋訪的,所及范圍很小。此次有榆次的兩位博友同路,而且有“明月”的寶馬良駒,實具備了深入該區域的條件。不過,從“三普”資料來看,希望不能抱太大。

山西榆次

東南過宋代聖母廟所在的莊子村不遠,是個熟悉的村莊叫紫坑,我曾搭乘過榆次晉華站開往紫坑的公交車,而且前不久,紫坑村的一座精致的清代戲台,居然被販賣到了南越國地界,而“三普”資料上該戲台赫然在列,真是莫大的笑話。

紫坑繼續東南行約20裡是原榆次區黃彩鄉,在紫坑與黃彩的中間地段有小村叫“山頭”,村界一條南溝上,跨有清代小石橋一座(上圖),橋名優雅叫“玉龍”,就在我們行駛的公路邊,但小石橋的位置很隱蔽,若不是同行的“易德軒”網友指點,我們根本看不到她。

晉國十年九旱,水源緊缺,建橋是一個奢侈的游戲,因此晉國歷史上遺留下來的橋梁實在感覺稀罕。像玉龍橋這樣年代晚近,價值平庸的小橋,在晉中的干涸塬丘上真還算個物件!只不過,與其說她是為了渡水,不如說是為了跨溝,所以玉龍橋高厚。

進入下黃彩村(原黃彩鄉政府駐地),即可見“奇特的”古戲台一座,從木結構特征看上去,當是清代晚期遺物,經問詢村中老人,得知該戲台為財神廟所屬,而財神廟早已被毀,遺址就在戲台前約50米處,遺址被改造成一個小廣場,而財神廟的幾株老槐和三塊石碑還遺留原地,成為人們茶余飯後曬陽納涼的庇護之所。

如今已是新朝了,人們發財致富了,衣食無憂了,財神不要了,花戲不唱了,戲台不修了,什麼也不要了....。。

在下黃彩村裡還殘留了一些古老的民居建築,都是一些比較典型的晉中四(三)合院,其中有“黃興玉宅”遺址一座較為壯觀,外觀看上去當是民國遺跡。

出下黃彩村繼續向西南行進,盤旋在黃塬間的山路把我搞的暈頭轉向,好在“易德軒”網友坐鎮,可以無憂。雖然“明月”的“子彈頭”在快速行進中,“易德軒”還是從路旁的一個土坡豁口處隱約看到了一座堡寨遺址。

山西榆次

於是我們在下一個豁口處停車查看,遠遠的黃塬頂上確實遺留著一座古堡遺址,用照相機鏡頭拉近看,規模龐大,夯土堡牆及其間的建築遺址清晰可鑒(上兩圖)。在深深的溝底坐落著一處不小的村莊,隨身攜帶的簡易地圖顯示,大約是寨底村。

在村子西邊高塬的一處平頂上,還有一座幾乎同樣大的堡寨遺址,夯土堡牆也很規整。巨大的夯土堡門清楚映入眼簾,甚至連夯築的照壁都能拍下來。自溝底的村莊內蜿蜒的一條寬大土路伸向兩處古堡遺址中。

但是由於時間關系,我們不能下到深深的溝底去尋訪,只好留待以後。於是從遠處拍了幾張圖後繼續我們的行程。

正行進間,路旁有位老大嬸招手攔車,我們停下來查看,原來她家的小旋耕機在爬坡作業時馬失前蹄,從陡坡上翻落下來摔壞了,需要足夠的人手幫著拽到三輪車上拉回去修理。我們雖然時間不寬松,但是很樂意幫忙,隨後又有兩位過往的行人也加入,很快就OK了,我們繼續前行。

突然發現一根石柱突兀路旁的懸崖邊上,根據石柱的形制,馬上可以斷定是一處古墓葬所在。晉國晉中一帶的喪葬習俗一般是豎穴土坑、既樹且封(這也差不多是中國平常人家的喪葬習俗),所以時代晚近的古墓葬很容易識別。

經過大約2個小時艱苦快樂的行程,我們終於到達了蒲池村。這一路通往蒲池的道路很平坦,全程柏油路,但是因為在丘陵間穿行,故只是蜿蜒起伏而已。

蒲池是個不算大的山間村莊,很多原居民已經搬走,和其他山間鄉村一樣,留守的大多是老人和殘破的老屋。我們的目標物---壽聖寺---就在一進村口處伫立,蔚藍的天空深邃幽靜,古老的廟宇古樸滄桑。

一下車,遠遠就能看到山門兼天王殿前檐下層層的鋪作,尤其是明間那朵巨大的斜栱和兩層羅漢枋,向我們昭示她的蒼勁和古老,看上去真是不錯。山門右邊殘存的鐘樓雖然沒有交城玄中寺的精美雅致,倒也亭亭玉立,別有風味。山門雖然緊鎖,但是壽聖寺沒有圍牆。

就在我們走近壽聖寺時,旁邊一位大爺就跟著我們走近了廟院中,而且一語未發就給我們打開了大殿的門,這是一種什麼樣的精神?“易德軒”提醒我給大爺來支煙,那當然,肯定不是一支!也顧不得佛祖和木結構都不喜歡火了....。。

壽聖寺是一座破損嚴重的大型四合院,周圍四座大型建築均殿堂式大木結構,比較精美。但是現存建築的年代不早,院內殘留碑碣四塊,其中兩塊保存完好,完全可以識讀,為清代“道光碑”和“光緒碑”;另幾塊碑體碎片分屬於不同的兩塊碑身,一塊青石碎片上殘留著最早的年代為“永樂十年”,即明代早期。

基本是這樣:壽聖寺是早期(比如宋金)木結構古建,但是明代完全重建了,重建中使用了部分原裝構件,並且某些構制依葫蘆畫瓢了。

在蒲池村內也殘存著幾座古民居,其中位於街口右側的一座大院遺址不僅殘留了幾座建築,而且遺址輪廓清晰,三座一進四合院自東向西一字並列,其間有邊門相通,三座院落的風格雖互不一致,但據現住戶講,這些院子都屬於一家,可惜忘了問詢原主人的姓氏。在蒲池村西北部的半山坡平地上,也存有一座三合院,我們沒有上去,但是看樣子也已廢棄,卻保存完好。

蒲池村外西南方向約百米的津水河上,也建有一座小石橋,和玉龍橋形制、規模均相仿,精致程度稍遜玉龍橋,看樣子建造年代也相去不遠,當是清代遺存。與玉龍橋不同的是,蒲池橋上建有砂石堡牆一段,長約30米,最高處約3米,厚約1米;牆體大部分保存完好;南邊的豁口可能是當初的堡門,左側門洞遺跡尚存;依照地形及與村莊的方位關系來看,石橋及其上的石牆具有明顯的軍事防御功能,而這座石橋看來也不是主要用來渡水,而是跨水防御。

就在蒲池石橋邊的津水河二級台地上,埋藏著一處東周時期的巨大遺址,總面積達60000㎡,可惜我們功課未做深,竟然錯過了,表示牆裂遺憾....。。

蒲池村壽聖寺是我們此次行程的要點,所以在這裡停留的時間很長,走出蒲池村時已經下午三點,夏天時節的三點還很早,但是我回程的時間限定在六點之前,因此不能太耽擱。不過今天的主要目標已經達成,剩下的全屬“穩賺”。

走出蒲池村我們並未原路返回,而是直接從嶄新的鄉村公路上向西北方向直驅榆次北田鎮。雖然沒有仔細核實,但我們大致想去看看小趙村的“天官墳”。

- 上一頁:河北張家口歷史文化概述

- 下一頁:河北雞鳴山腳下的北魏石窟