明朝皇陵邊的柳溝村:陵後有總兵 布局如鳳凰

日期:2016/12/15 0:14:16 編輯:古代建築史

柳溝村內

柳溝村城隍廟

柳溝村內古井

柳溝在延慶的地名中並不突出,現今只是個村子,近年因吃食有了名氣,以致不常去延慶的人,卻吃過那裡的豆腐宴。村裡有400多戶,上千口人,大部分在搞旅游接待,進了村便能看到排列著號碼,猶如門牌號,能有百家。好的接待戶每年收入幾十萬元,村子生產方式發生了巨大轉變。其實,上溯400多年可不得了,柳溝曾讓明朝幾代皇帝放心不下,費盡心機,因為翻過山就是祖宗的陵地。

山在延慶稱南山,跨過山梁就是昌平境內,稱天壽山,即熟知的十三陵。從現代衛星遙感圖上看,南山並非正向,而是自西南斜向東北。山形幾乎影響了延慶版圖走勢。這一帶有許多山口,總讓人覺得不穩妥,便在柳溝築起城牆,設下重兵,直接駐守,成為一道陵後防線,再加上山巅的長城,兩道防線,雙層保險。有人評論:“陵後柳溝南控長陵……又若左右腋之擎後背然。”

威脅逐年增加,從瓦剌、鞑靼搶掠殺戮,直至後金崛起,清軍果真從陵後攻取過昌平,明末政權面臨著顛覆與毀滅,柳溝的地位更為凸顯。防務上,先是圍繞八達嶺設立“南山兩協”,即兩個軍事單位,一駐柳溝,一駐榆林,布防周密。之後又恐各自為政,而作調整,“改協為鎮”。柳溝居中,指揮調度,級別也從最初的參將,晉升至總兵,躍升一個級別。明代軍事體制為鎮、路、衛、所、堡。柳溝鎮守一方,如果有敵入侵,駐守宣化的總兵堵御外邊,又與駐守陵前的總兵聯絡,三處形成更為嚴密的防御體系。

村有古城,衛星遙感圖顯示,柳溝城選址極為講究,三面環山,形成箕狀,背靠南山,北有一小山,如同朱雀,雖然面北,為拱護山陵,也算形制極好,當年肯定精心選址。果然得到證實,《宣府鎮志》上說,柳溝城:“西南沙河,東北平坦,乃南山適中之地。”城址在這一帶堪稱之最。

走向柳溝城,先見北門,近年修葺,特意仿建了甕城,只一門,向西開。走進甕城,外面陽光燦爛,內裡森然。設想當年,城門關閉,四面高牆,真會成為甕中之鱉。嘉靖時建過城,現在殘存城址為《宣鎮圖說》所記:“隆慶元年建,城周三百十八丈,高三丈五尺,門四。”北門上修有一石匾,無字,估計沒有資料記載,門為何名,只能留白。這樣也好,記下缺失的歷史。城門洞完整,洞券還為當年的舊磚,因1949年後曾作為糧庫,才得以保存完好。

城最初狹長,東西向,橫於南山前,至“萬歷二十四年復增北關,周一百八十五步,高二丈五尺。”北面增擴後,城才近於正方,東西300米,南北210米,萬歷四十三年又砌上磚,更為牢固。此時,除城門洞外,城牆上的磚已全部拆除,夯土還殘存不少,四制還在,算是留下了一座殘城。土牆四周雖不完整,能有輪廓,也算難得。近年,文物部門在牆腳和城的四制砌了磚,對土牆加以保護。城門新修了台階,如同當年馬道,可以登城。

城門建起平台,登臨之上,城的全貌呈現眼前。城的方位沒有依順南山走勢,而是南北正向。南望,幾裡地外就是山腳,很奇怪,本來東北走勢,為何至此會形成三面環山的特殊地勢。東面峰高,為南山主脈,山上能隱約看到一道土邊長城。山間有條小道,可通向陵地。現今多有驢友從此穿越昌平,路窄而險,僅容一人。山腳,似為一黃土堆,當年建有土城,城西山腳同樣。兩座小土城,一東一西,一主兩輔,相互依托,形成陣勢。

北門外,一片沃野。遠望,西北有巍巍海坨山,頂上還披著皚皚白雪;東北有缙雲山;團山形狀獨特,近在眼前。城前,公路延伸向北,樹木排列兩邊,田野連成一片。當地人說,地下皆為黃土,築城就地取材,所以城外地勢低窪。當年牆外東北處就很低,有排水口排除城內污水。現在窪地逐漸填平,原來坑底種的樹,已埋到樹腰。

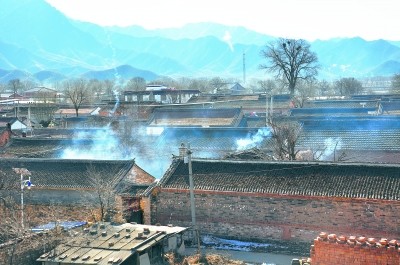

城內滿為房捨,正南一條大街,百米外新建了影壁,擋住視線,不能看到南城門。雪後清晨,寒風刮來,手腳凍得冰涼,而城內炊煙袅袅,心中升起縷縷暖意。城門東西兩側還有土牆,向遠望去,能看到兩邊的城角。東邊的城牆相對完整,約有四五米高,頂部只余一兩尺寬,尚可走人。很想去尋找感覺,於是走下城門,在城牆上略行幾步。土牆高高低低,上面長著荊棘,不時剮著衣服。當年,敵人正是自北來襲。牆上會很寬,足以運兵防御。城內城外,一攻一守,抑或適宜之時,於城外平地排兵布陣,相互角力斗智。

下來細看城牆,夯土與別處城堡有別,牆上有一層層的小石塊,排列整齊,牢固結實。於城內行走,隨處可見多處房捨上用有大磚,有的甚至一面牆或整體均用城磚所建。當年,城裡沒有過多房捨,沿牆四周為很寬的路,可行兵演練。

距北城門不遠,有十字路口,按志書所記,應為新增北城的東西大街。路口有三棵槐樹。巧遇一老人,推獨輪車至此,名胡壽桐,已78歲高齡,生長於斯。便問:是否原有四棵?答曰:果然。西北那棵前些年蓋房伐倒了。東側的兩棵為古槐,有上百年了,西南的這棵是老樹倒後長出的芽,也有幾十年了,長得卻快。三棵粗細已相近了。

向南便是那座影壁。地勢明顯高出。當地人說,這是當年的城門,因增修北門而廢掉,牆基現已蓋上房屋。近旁立有辘轳石架,下有一井,早已干涸,用條石蓋住。撿一石塊從石縫中投入,很長時間,才聽到響聲,足有幾十米深。城內現有三口井,皆無水。傳說有“盤木井”,因井壁用盤木鋪就而得名,井水甘甜清冽,用來點制豆腐,特別鮮嫩。志書中記,“村中井八”,於一般城堡中為多。城裡當年駐兵近2000人,民眾也有幾百人,所以才辟出多口水井。

自影壁再南,有一路口。這是老城的大街,兩端為東西城門。東拐,一棵更為高大的古槐,足有400多年,枝杈繁茂,如此高齡,也有了靈性。當地百姓認為,沾上靈氣能長壽,於是多把新生兒寄養於此,以保長命百歲。樹身上纏有很寬的紅布,稱之為“平安樹”。當年“7·21”那場大雨,最低一杈被猛烈的狂風吹折,掉下來,砸到房頂。“轟隆”一聲巨響,200多米外都能聽到。事後一看,水泥房頂砸開了裂縫。那根樹杈還在院子裡,宛如樹干樣粗。

相鄰便是城隍廟,三楹,經文物部門整葺,修舊如舊,梁柁還為舊物,西側整面山牆也是原物,壁畫磚雕還在。志書記載,城內有廟三座,關帝廟、城隍廟、泰山廟。城隍廟影響最大,廟裡供著城隍爺,每年都要請出廟來,到北門外供奉。七月十五那天,城外搭棚,有儀仗隊送行,手執刀槍劍戟斧钺鉤叉,還有吹鼓手隨後,熱熱鬧鬧,把城隍爺供到北門外。村裡老人記憶,城隍爺木制,臉上塗著色彩,真人一般。村內人到棚前祭拜。城隍爺管城,尤其兵荒馬亂的年代,祈求保佑全城人的平安。直到晚上,再把城隍爺及一應物品送回廟中。

巧的是,殿前也有一槐,高大筆直,極為少見。相鄰古槐,枝繁葉茂,為民遮陽擋雨,而此槐挺拔屹立,如將士一般。於北城門上看,此槐的樹梢比那株古槐還高,是否因生長於城隍廟,而在位謀政,也在護衛古城。北城門上當年有門樓。老人說,樓內供有真武帝。不知記憶是否准確,志書中並沒記載真武廟,是否城樓內供奉著關帝,也未可知。

古城本因此地多柳而名,不知為何另有美譽,稱為鳳凰城。查過志書,並無記載。想像中,當初城牆狹長,如果加上城南一片演兵校場,能否構成圖形……村裡有著許多傳說,當地老人講,城裡曾經住過娘娘。這一帶城堡眾多,娘娘到來,為何獨住此城……於是又登上城西玉皇山,遠距離打量。連片房捨,幾百年前的古城已淹沒在現今的柳溝村中。細辨,城為主體,甕城如頭,城門如喙,面向西啄;房捨沿著城東西兩側拓展延伸,如張開的兩翼;城南還有房捨逶迤,拖出長長的尾巴,果如鳳凰一般。

居高臨下,柳溝全貌盡在目中。南山如巨人,擁抱著這只美麗的神鳥。再向北看,那座小山正扇動著兩翅,形同朱雀。山川形勝,優美的古城挾著悠久的文化,定會乘勢而飛。

(來源:北京日報)