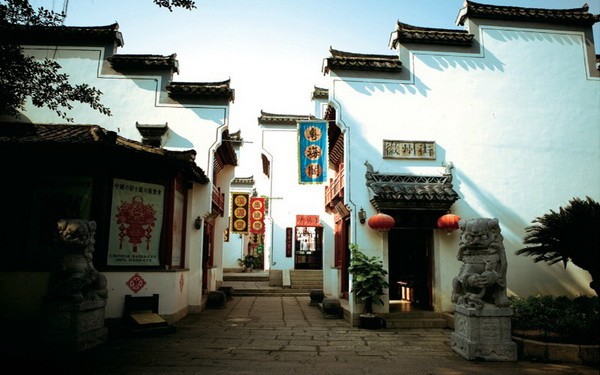

守護保護文化遺產——江南水鄉古鎮

日期:2016/12/14 9:54:38 編輯:古代建築史

二十年前的中國,正值改革發展的初期,與近幾年各地申遺工作不甘人後的亢奮狀態相比,那時,忙於改造城市的人們看不到古城鎮的價值,許多歷史悠久的古城鎮被迫為城市發展讓路。它們有的已經完全消失了,有的卻由於人的抗爭而幸存下來。當人們徜徉於水鄉古鎮、平遙或麗江古城時,有沒有人想過,這一切竟是靠一群人多年的奮斗換來的呢?在這群人裡面,阮儀三這個名字無疑是極為搶眼的。

八十年代初,江南許多鄉鎮正掀起發展經濟的高潮,各地都在辦鄉鎮企業,填河開路,拆房建廠,許多優美的古鎮風光毀於一旦。當時,我作為同濟大學城市規劃專業的教師,眼看這些鄉鎮缺乏合理規劃,進行著無序建設,有的肯定會造成今後的混亂或需要二次改建,心中焦急萬分。我們建議各級政府要進行合理的城鎮規劃,當時江蘇省和浙江省建委同意我們的看法,專門為我們開了正式公函和介紹信,到各地去幫助他們進行規劃。

這種工作在當時是完全義務性的,沒有任何報酬,也不是政府行為。我走了不少鄉鎮,那些公路鐵路沿線的鄉鎮已經發展起來了,拆了古鎮建新城。而有些偏離交通線的偏僻地方還沒有什麼動作,於是我決定搶占先機做保護工作。那時有同濟的美術老師楊老師建議說,他們繪畫寫生到處找風景,周莊就很不錯,還沒有一家廠房,也不通車。在八十年代,因為沒有直達的交通工具,從上海到周莊要走兩天,要先乘長途汽車再轉小輪船。當時周莊與昆山還不通汽車,由於交通不便所以尚未得到發展。

1985年三月的一個清晨,我從上海老北站德才長途汽車站趕上了七點正開往平望的班車。二個多小時後,車到了蘆墟鎮,要在這裡等到下午一點才有船到周莊。蘆墟鎮很小,只有一條街,甚至連坐處都找不到。後來去的次數多了,我才找到了鎮上的大禮堂,這裡上午有早場電影,雖然總是放一部片子“中國雜技”,但總算有坐處可以休息了。到周莊的班船不大,可坐五、六十人,行走在寬闊的河道上,兩岸蘆葦、桑田,一派水鄉田園景色。一個個的小鎮和村莊停靠,周莊是最後一站,只剩下稀稀拉拉的幾個乘客。此時天已完全黑了,岸上只有零星的幾盞燈光,黑簇簇冷清清,我住進了鎮上惟一的一家旅店,木樓梯,木樓板,木板床。

第二天,我仔細查訪了古鎮,三條石板鋪的老街、幾家零落的店,一個供銷社是鎮上最大的百貨店,此外就是農業銀行、郵局和糧店,外加兩家茶館。老街上是一式的木作門面、木櫃台,整個鎮上基本是明清以來的房屋,沒有新建的樓房,小鎮還保存著原來的風貌。幾個舊時的大宅住的都不是原來的大戶人家了,最大的沈廳是七進廳房,被鎮辦的機械廠所占,廳堂裡擺滿了車床和鐵條,地上的方磚全沒了。明代建的張廳,住了十八戶居民,天井裡搭滿了各家的小灶屋,大廳被隔成好幾個房間,但原來的結構沒有遭到破壞,木梁雕刻花紋都還完好。迮廳裡是鎮政府,章廳也被機關占用。鎮上的河道、橋梁和石砌的駁岸大多完整,沒有任何現代設施,俨然一幅完整的江南古鎮風光。全鎮基本上還是靠農業生產,沒有工業,沒有商業,鎮上一個勞動力的收入每年只有800元人民幣,生活還是很困苦的。

我們揣著省建委的紅頭介紹信找到鎮政府,希望協助他們做鄉鎮發展規劃,然而卻遭到冷遇。但鎮上一些老人,一些有知識的居民卻很支持我們,當時擔任文化站站長的莊春地,還協助我搞測繪、搞調查。做規劃遇到很多阻力,當時的鎮長、書記等領導幾次對我說:“你們從上海老遠跑來幫助我們,知道你們是好意,但是我們許多人認為不必要,你們同濟大學自己搞研究搞教學,我們嫌煩,這次做好了就不要來了。” 後來才知道,原來昆山縣的縣委書記在某次會議上明確指出:“同濟大學什麼阮老師到周莊搞規劃,要保護古鎮,這是保護落後,不搞發展是錯誤的,你們不要支持他們。”要做規劃,至少需要車旅費、資料費,我們全憑學校拔出一點教學實習費是遠遠不夠的。正值此時,我獲悉北京大地建築事務所設立了“大地農村發展基金”,便寫信給“大地”負責人之一,著名建築學家金瓯卜先生,申請這項基金。金先生親自考察了周莊,也為她的風光所陶醉,表示一定支持我的工作。很快,北京傳來了消息,給我這個古鎮規劃項目5000元人民幣的資助。當時的物價是3分錢一塊大餅,4分錢一根油條,在周莊鎮上小旅館住宿一天一元五角。為了使周莊鎮和昆山縣了解我的誠意,我把這筆款項全部匯入了周莊鎮的帳號上,並聲明凡為規劃的事,只要鎮長和我兩人同意就可以使用。這筆錢數目雖不算太大,但在當時用來做辦公、出差、日常開支還是一筆不小的數目。第二年,我又申請到5000元,用來做了甪直古鎮的保護規劃。現在想來,“大地農村發展基金”在保護江南古鎮上是有貢獻的。

周莊的規劃原則很明確,即“保護古鎮,建設新區,發展旅游,振興經濟”十六字方針,就是把古鎮和新區嚴格分開,古鎮保護原有歷史傳統風貌,逐步改善居民生活環境,新的建設一律放到新區去,這樣也有利於生產建設發展。周莊人接受了新舊分開的做法,但“發展旅游,振興經濟”能搞得起來嗎?人們會來看這些村捨農房嗎?當時我是很有把握的,因為周莊的水鄉景色十分誘人,在當時就已經為許多攝影家、畫家所熱衷,她的水巷、水埠、拱橋、石岸以及那些高高低低的明清房捨,那些竹樹柳枝,那些吳侬軟語無一不呈現著江南水鄉旖旎的風情。許多古鎮都在迅速地消失,留下來的將會成為人們的追逐。

1986年,我做好了周莊鎮的總體規劃和古鎮保護計劃,為使其付諸實現,專程開了評審會,邀請了我的老師們陳從周、馮紀忠、戴復東、董鑒泓等著名教授以及江蘇省、蘇州市、昆山縣的主要領導人參加,會上大家都很贊賞這個規劃,希望周莊規劃能按此實施,我立即將其寫成會議紀要形成正式文件,使這個規劃真正成為城鎮建設的藍圖。

1987年,周莊鎮的富安橋樓瀕臨坍塌,我們又負責做了四座橋樓的設計,按原樣修復。對於房屋的整修,我們都盡力做到有求必應,不取報酬,慢慢地和周莊鎮的同志們結下了很好的友情,他們也漸漸理解和懂得了做保護和整治工作的意義。

我向昆山市領導建議:干部不能太多地更換,特別是古鎮保護和發展旅游,其中有許多領導藝術和技術問題,熟悉不熟悉大不一樣,干部有沒有文化素質也大不一樣。在保護周莊鎮的過程中,就賴於有文化修養,熱愛家鄉,熱愛祖國優秀文化遺產的有識之士的共同努力,其中有昆山縣老縣長徐崇嘉,昆山原城建局長鄭兆毅、以及周莊鎮原書記胥家興等人。莊春地連當了4屆鎮長,對周莊充滿了感情,又善於動腦筋,才使周莊有了今天的發展。

總的來說,古鎮的保護關鍵在於人,對於這些祖先留下的珍寶,首先要知道它是好東西,然後才會懂得去愛惜它、保護它,而具體如何保護也還有個方法和技術問題。

江南水鄉的幾個古鎮能夠得到完好的保護,就有賴於這些古鎮裡有認寶的人,有熱衷於古鎮保護的當家人。我很慶幸遇到了這些知情達理的同志,除周莊鎮當時的文化站長莊春地(後來任鎮長)外,還有同裡鎮副鎮長蔣鑒清、甪直鎮副鎮長許林根,南浔鎮副鎮長王永年和規劃辦主任姚勉勉等,是他們支持了我的調查研究和古鎮保護規劃工作,在以後的建設發展中也盡量支持保護古鎮開發新區的方針。可以說,沒有這些老鎮長也就沒有了這些古鎮。他們受群眾愛戴,從1986年以來一直做了十多年的鎮長、副鎮長,使得工作有延續性。這和古鎮得以保護有著重要關系。

蔣鑒清作為同裡鎮分管建設的鎮長,全盤主持了退思園的修復。修復共分二期,1982年2月至1984年5月修復庭院和內園,1985年10月至1989年底修復住宅部分,整個修復工程先後達8年之久。其中,重建了完全損毀的一房(琴房)二船(鬧紅一舸、旱船)三廳(桂花廳、轎廳、正廳)四廊(三曲廊、雙層廊、碑廊、九曲廊),在施工中,不僅建築樣式、布局、丘壑高下悉乃其舊,乃至漏窗之圖案文字,亦接資料修復,各景點均按原品題之意境壘石莳花。施工時復再三相度,務求舊貌舊顏,渾無痕跡,使我國古代優秀的造園藝術得以完整地保存下來。該鎮的務本堂、嘉蔭堂以及耕樂堂的幾幢古建築的整修,也無不浸透著蔣鎮長的心血。

有好幾批外國學者想要參觀中國古建築和古城鎮的修復工作,我都帶他們去了同裡,在工地上就能找到蔣鎮長。他們在這些殘破的古建築中看到了中國工匠們如何運用著傳統的工具鋸子、刨子、墨斗、折尺……江南傳統的建築材料木頭、石頭、紙筋石灰、油泥、油灰、廣漆,以及精細高超的木雕、磚雕工藝,做著整修工作。蔣鎮長都能一一仔細地介紹和演示,把一群“老外”佩服得啧啧稱奇。

同裡的古建築古園林整修不求快但求精。蔣鎮長退休後依然天天操勞在工地上,他們的修復工作得到了中外專家的一致好評。古代園林專家計成在《園治》書中寫到園林建造的好壞高下時說,“七分主人,三分匠事”。意思是,主人主持人是起重要作用的,一點不錯,任何東西決策者是關鍵,建房、造園懂行(技術)最為重要。蔣鑒清身為鎮長,又是工程負責人,是精於此道的行家,所發揮的作用是毋庸置疑的。退思園成為了世界遺產,同裡古鎮也在申報,歷史不會忘記這些有功於古鎮留存的人們。

阮儀三其人:

阮儀三,1934年生於蘇州。1951年至1956年服役於中國人民解放軍海軍。1956年9月考入同濟大學,1961年7月畢業留校至今。現為同濟大學建築與城市規劃學院教授、博士生導師。同濟大學國家歷史文化名城研究中心主任,全國歷史文化名城保護專家委員會委員,歷史文化名城學術委員會副主任。上個世紀80年代以來,他努力促成平遙、周莊、麗江等眾多古城古鎮的保護,因而享有“古城衛士”、“古城保護神”等美譽,他的經歷被稱作當代知識分子的文化良心錄。在2003年首批“全國十大歷史文化名鎮”中,有五個鎮的保護規劃出自阮儀三之手。2003年12月,阮儀三獲聯合國教科文組織頒發的“2003年亞太區文化遺產保護傑出成就獎”。