中國古鎮旅游將是未來旅游業發展的重要趨勢之一

日期:2016/12/13 22:55:00 編輯:古建築紀錄近日,由專業旅游行業研究機構勁旅咨詢與古村鎮旅游門戶網站中國古鎮網合作撰寫的國內首份<<中國古鎮旅游發展趨勢研究報告>>正式發布.報告對中國古鎮旅游的現狀做了深度的研究和分析, 並對古鎮旅游未來發展趨勢做了客觀的預測.

中國古鎮旅游資源類型豐富 但空間分布不均衡

中國現有19522 個建制鎮和14677 個鄉,其中,百年歷史以上的古村鎮共220個,分布在中國的24個省市。表1列出了中國24個省區市的古鎮數量和所占比重。可以看出,浙江省古鎮數量最多,有39個,而天津、新疆、內蒙古、甘肅和西藏最少,只有 1 個。排在前三位的是浙江、四川和江蘇,古鎮數量分別為39、38和23,所占比重分別為17.73%、17.27%和10.45%。排在後5位的省市的古鎮數量所占比重均為0.45%。浙江、四川、江蘇和安徽4個省份古鎮數量累計比重占全國古鎮總量的一半以上,為52.27%。

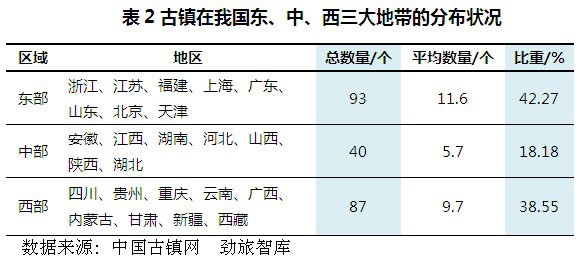

具體從古鎮在東、中、西三大地帶[1]的分布狀況來看(見表2),我國古鎮在三大地帶都有分布,但分布不均衡,呈東、西中遞減趨勢,東、西部分布數量相當。另外,如果將中西部地區古鎮總量和平均數量進行比較的話,可以看出,西部地區古鎮數量是中部地區的2倍之多,而平均數量卻為1.7倍。究其主要原因,在於西部地區內部各省份之間古鎮分布不均衡,四川的古鎮數量為38,在全國古鎮排名第2,而內蒙古、甘肅等4個省份的古鎮數量僅為1。

自然禀賦和歷史文化傳承是造成中國古鎮分布不均衡的主要原因。此外,古鎮要想發展旅游業,會受到諸多因素約束,如旅游資源禀賦、區位條件、區域經濟發展水平、交通可達性、產業政策、市場等,而這些因素在各省市的分布也是不均衡的。

古鎮旅游產品種類多樣,以資源驅動型、觀光型為主

目前我國古鎮旅游產品種類多樣,歸納起來共有以下5種類型:節事體驗游、美食養生游、文化展示游、探幽訪古游、民俗風情游等。總的看來,我國古鎮旅游產品開發日新月異,但仍以資源驅動型和觀光型為主,在開發上缺乏深層次的文化性和體驗性,簡單模仿其他地區,導致雷同缺乏特色,其中,江南水鄉古鎮的同質化現象較為嚴重。

市場高速發展,需求逐年遞增,江南水鄉古鎮仍是古鎮旅游的熱點地區

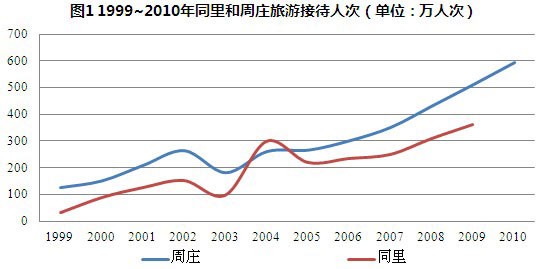

近年來,古鎮旅游進入了高速發展期,而以周莊、同裡為代表的江南水鄉古鎮發展尤為迅猛。江南水鄉的傳統村鎮旅游起步於1980年代末,經過20多年的發展,該區域的傳統村鎮已形成具有自身特色的客源市場。2000 年周莊接待海內外旅游者 147.5 萬人次,同裡 87 萬人次,甪直41 萬人次,烏鎮於 2001 年正式對游客開放,當年接待游客數達 78.9 萬人次。與江南古鎮相比,以西遞、宏村、漁梁為代表的徽州傳統村鎮的旅游接待人次較低。2001 年西遞接待游客總量 27.08 萬人次,宏村 20.09 萬人次,2002年漁梁古鎮旅游接待人數僅為1.99萬人次,僅為周莊接待人次的1%、同裡接待人次的2%。一項研究顯示,近年來,江南古鎮的旅游接待人次一直是徽州傳統村鎮的近20倍或20倍以上[2]。2009年,同裡的旅游接待人次為363萬,2010 年,周莊接待 游客 592 萬人次(見圖1),烏鎮接待游客 531 萬人次。

數據來源: 中國古鎮網 勁旅智庫

古鎮旅游以休閒和文化體驗為核心,旅游方式以“慢游”和細細品味最為適宜

一般而言,隨著文化程度的提高,人們的旅游、休閒願望也逐步增強,出游率大大增加。古鎮以其深厚的文化內涵和獨特的古式建築為載體,吸引了大量的文化旅游的愛好者,因而,使得偏好古鎮旅游的游客群體具有較高的文化程度。

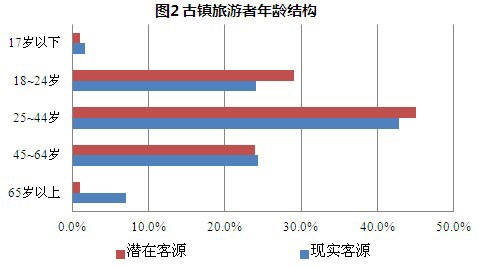

游客群體的年齡結構間接反映了旅游者在體力、旅游興趣、生活閱歷和消費水平等方面的差異。古鎮旅游以休閒和文化體驗為核心,旅游方式以“慢游”和細細品味最為適宜。因此,古鎮旅游者在年齡結構上,以中青年、中老年為主,青少年相對較少,一般是隨同前兩類人群而來。

數據來源: 中國古鎮網 勁旅智庫

知名度不甚高的古鎮,其客源空間分布遵循距離衰減規律;知名度較高、且旅游開發較早的古鎮而言,其客源市場除了顯示出距離遞減規律外,還表現出空間分布較廣、從沿海到內地梯度遞減的顯著差異

對一般的知名度不甚高的古鎮而言,其客源空間分布遵循距離衰減規律,即客源主要集中在古鎮所在省(市、區)及其周邊地區,呈現出較強的空間集中性。例如,在一項針對成都古鎮的市場調研中,來自成都市區及其周邊的游客分別占調查樣本總量的44.25%和37.63%,而四川省內其它地區和外省市的游客所占比重較小;而對知名度較高、且旅游開發較早的古鎮而言,其客源市場除了顯示出距離遞減規律外,還表現出空間分布較廣、從沿海到內地梯度遞減的顯著差異。例如,一項針對周莊的市場調研顯示,周莊游客主要分布在東部沿海省市,如江蘇、浙江、上海、廣東、福建、山東、河北、北京等地,這些地方的游客占到訪游客總量的比重為77.65%;而中部地區和西部地區所占的比重分別為15%和7.35%。交通的通達性和經濟發展水平是造成古鎮客源市場梯度遞減的主要原因[3]。

短途的一日游是古鎮旅游的主體,且多大選擇周末出游

客源市場的時間結構與空間結構在某種程度上是互相呼應的。對於知名度較低的古鎮而言,由於游客市場以古鎮所在地及其周邊的居民占較大比重,因此,短途的一日游是古鎮旅游的主體,且多大選擇周末出游。例如,在針對成都古鎮旅游的調查中,成都周邊短途一日游游客占出游總人數的3/4左右;而對於知名度較高的古鎮而言,中途和遠途的游客數量也占有較大比例,因此,“元旦”、“五一”、“十一”等節假日期間出游的游客較多。

總的來看,我國古鎮旅游的客源市場出游時間較為集中,中短途的主要集中在周末,遠途的主要集中在各節假日,在主要的“五一”、“十一”長假期間,也會不可避免地出現旅游需求井噴的現象,這是中國旅游市場的通病,而隨著我國休假制度的完善,以及帶薪假日的逐步推行,古鎮旅游的客源市場時間結構將更加合理化。

古鎮旅游的開發模式

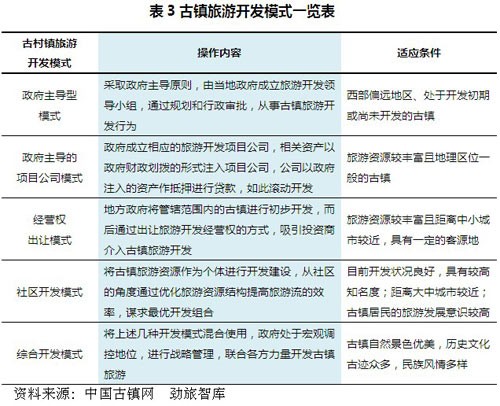

目前,我國古鎮旅游存在五種主要的開發模式,分別為政府主導模式、政府主導的項目公司模式、經營權出讓模式、社區開發模式和綜合式開發模式。

古鎮旅游發展存在問題

我國古鎮旅游經過20多年的發展,目前已經進入了蓬勃發展期。旅游開發促進了古鎮的保護和發展,然而古鎮旅游發展態勢良好的背後,也面臨著一系列的問題。主題特色不鮮明,旅游開發差異化不明顯;旅游開發深度不足,空間競爭加劇;保護與開發利用的矛盾較為突出;對當地社區的沖擊較大,社會參與尚待提高等等問題仍然突出。

精細化、深度游、旅游地產化、產業集群化將成為古鎮旅游的發展趨勢

精細化是古鎮旅游的未來發展趨勢之一。主要表現在以下兩個方面:(1)是古鎮旅游資源開發的精細化。要定位明確、規劃合理,深入考察,避免粗制濫造和雜亂無章;(2)是實現精細化管理和標准化服務,並通過開展精細化管理,推動古鎮旅游向集約化、品牌化、效益型方向發展,提升古鎮旅游在管理、信譽、品牌、服務、理念等方面的“軟實力”。(3) 是實現古鎮旅游的信息化,古鎮不僅是觀光的勝地,還是休閒度假的最佳去處之一.隨著智能手機及平板電腦的普及,古鎮要想讓後可做更多的停留,進而帶動更多綜合,消費提供方便快捷的免費無線網絡是大勢所趨。

深度游,就是指不同於傳統的觀光性旅游,以足夠的時間和精力,深入到古鎮旅游中,對古鎮進行深入的觀察和了解。隨著旅游者體驗需求的不斷增加,以往那種“走馬觀花、浮光掠影”式的旅游方式已經不再受歡迎,游客更希望在一個具有獨特吸引力的旅游目的地多做停留,深入了解和體驗當地的文化特色,尋找它的“來龍”與“去脈”。

剛剛閉幕的十八大明確提出未來十年要加快城鎮化步伐,並把城鎮化作為經濟發展的核心推動力之一。近幾年如火如荼的旅游地產發展,將會隨著新一輪城鎮化的大開發而更加蓬勃發展,打造通過打造特色古鎮、以旅游的概念進行定位的城鎮將不會是少數。

旅游業,將是未來中國城鎮化建設中,最重要的發展動力之一。古鎮旅游20年發展的過程和結果,為接下來的中國城鎮化做了很好的示范和樣板。與之前的工業化引導的城市化不同,旅游引導的新型城鎮化是一種消費產業帶動即內需型產業帶動的城鎮化。今後古鎮旅游的發展將融合文化創意產品、農產品、收藏品等購物消費,文化體驗、娛樂活動、運動康體、養生理療、養老服務、會展培訓、祈福修學等服務消費,內涵和外延將更為豐富,古鎮旅游將呈現產業集群化發展態勢。

- 上一頁:到上海隔壁昆山過年

- 下一頁:雲南彝族“摸奶節”女孩上街隨便讓人摸