山東即墨千年古城規劃圖出爐 4700戶居民拆遷

日期:2016/12/13 20:02:28 編輯:古建築紀錄

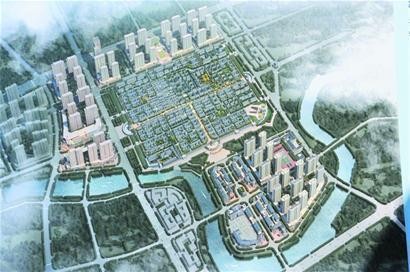

持續關注的山東即墨古城片區改造工程又有喜訊傳來:具有千年歷史的古城改造初步效果圖新鮮出爐,返璞歸真的古代建築設計,成為市民熱議話題。古城改造將以有著1400多年歷史的即墨老縣衙為中心,建設一座古香古色的千年古城,改造范圍內60多處百年古建築被劃為保護區保留。改造後,即墨將恢復千年商都的模樣。目前在古城區居住的4700多戶居民已經開始抓阄分新居。

古城規劃圖引關注

“這就是將要建成的古城區模樣,這上面的街道和建築,和古代的一模一樣,到時候即墨就會成為青島北大門最大的古城風景區了。”昨天上午,記者來到位於即墨中山街與東關街交界處的即墨古城片區改造工程指揮部,剛出爐的古城初步規劃效果圖擺在大院內,供市民觀賞並提建議。一幅幅帶有古典韻味的效果圖,一下子將即墨這座古城又帶回了千年之前。記者注意到,古城設計效果圖上有古街牌坊、古代小酒樓、茶樓,還有古城樓、商鋪、錢莊等。

“這只是古城初步的規劃效果圖,將來也許會根據新的情況對規劃進行修改。”指揮部工作人員說,初步規劃圖剛一亮相就吸引了眾多居民的目光,大家都非常期待即墨古城能快點建成。據介紹,古城核心區以保存完整的即墨老縣衙為中心,向四周擴散,形成一個占地約400畝的古城區。

記者了解到,在古城改造中,即墨將依據大量的古城老照片和歷史記載等史料,按照原來的古城模樣進行建設。具體的規劃及效果圖將會統一發布,整個建設的周期預計為3年。

居民抓阄分新居

除了古城核心區建設外,在這裡居住的4700多戶居民將全部回遷搬進新樓。據介紹,涉及古城區改造的居民區將設計建設專門的回遷居民安置區,從上周開始,居民分房抓阄工作已經全面展開,原來的即墨中山街眾多商鋪已被拆掉。

“今天抓阄分房,心情格外高興。”古城片區居民楊先生告訴記者,此前他一直住在破舊的平房裡,盼著住上樓房已經盼了40多年了,現在心裡非常興奮。據悉,6個安置區的抓阄工作將持續12天,整個抓阄過程完全公開,專門邀請了人大代表、政協委員等各界代表共同監督。

60多處古建築將保留

據介紹,即墨有六七千年的人類文明史,有2500多年的城市發展史,有1400多年的建城史,有600多年的海防史,更有自春秋戰國時期一直延續下來的商業發展史,文化底蘊極其深厚。記者在拆遷區域內看到,古城區有不少房子都是古香古色,上面還有很多精美的雕刻,磚瓦雖然歷經多年風雨的洗禮,但是仍然保存完好。

記者注意到,在拆遷現場,許多古建築上都寫著很大的 “保護區”三個字。據古城片區拆遷辦相關負責人介紹,古城在拆遷時不會簡單地用推土機一推完事,對於需要保護的地方,會用手工一點點拆遷,對有價值的磚雕瓦將會有選擇地統一編號,再用於古城重建,保證古城原貌。即墨文化部門和博物館的工作人員會跟隨指導,以防止破壞有價值的文物。此外,禁止任何個人和單位在古城拆遷中擅自拿走或破壞文物,包括古城的一磚一瓦。另外,古城改造工作中,他們還將60多處具有古建築風格的老式建築完整保護起來。據即墨博物館專家介紹,這些古建築最古老的算是具有1400多年歷史的即墨老縣衙。另外,像清代的五福巷等百年古建築,也將得到很好地保護。

古城千年歷史將“進城”

記者了解到,即墨歷史悠久,自隋朝建即墨城,歷經明清的發展、民國時期的變遷,具有1400多年歷史,孕育了一座具有眾多古建築和豐厚文化底蘊的歷史古城,具有很高的旅游文化價值和商業開發價值,也必將成為未來即墨城市發展一筆寶貴的財富。

古城區改造前,即墨進行了一次較大范圍的歷史文化旅游資源普查,內容主要包括歷史演變、建築分布、歷史人物、民俗文化、經濟興衰、實物征集六個方面,其中,歷史演變包括古城區的四至、規模、整體布局情況、老街規模、歷史傳承、隸屬關系等內容。建築分布包括古城區以前古建築的規模、整體布局、建築工藝、建築結構、建築特點、建築匾額、楹聯、附屬物、標志性建築包括縣衙、古牌坊數量及規模、老胡同、廟宇、作坊、商鋪、教育、教堂等;現存古建築的規模、數量、分布、權屬;現在古城區的建築情況。歷史人物方面包括即墨縣令及其傳說故事;與古城有關的名人及其家族變遷。而這些人文歷史史料,都將納入古城規劃建設中,並編輯古城歷史文化書籍,制作古城三維動畫,展現古城歷史演變。

名詞解釋

五福巷

五福巷又名當鋪胡同,原為道光年間一名姓丁的黃縣人開辦的當鋪和錢莊,主要典當衣物、首飾以及生產資料等。1921年左右,因兵荒馬亂,無法經營典當業而關門停業。後被5家富戶購置,按統一格式改為民居,巷內的建築模式和形式基本相同,大門內有兩處院落,各立門戶,稱五福巷。

老縣衙

坐落在即墨城中山街東端路北立法街29號的市博物館後院。自隋開皇十六年(596年)遷城立衙至今,已有1400余年的歷史了。歷經滄桑,城內的古建築大都隨歲月的流失而煙消雲散,惟獨縣衙的一至三堂幸存下來,成為山東省唯一能看到的三堂老縣衙。

- 上一頁:石泉古城歷史變遷紀略

- 下一頁:阮儀三教授談古城鎮保護“三重門”