雲安古鎮:沉睡在長江裡的“千年鹽都”

日期:2016/12/13 20:13:31 編輯:古建築紀錄兩千多年前,漢高祖劉邦的大將樊哙在雲安射獵,追逐一只白兔時,竟發現了一口鹽泉,於是劉邦命當地隱士扶嘉掘井汲鹵煮鹽,從此拉開了雲安汲鹵煮鹽的歷史帷幕。今天,這裡的一大部分已隨著三峽工程蓄水沉入了水中,只有少部分珍貴的建築被整體地搬進雲陽新城保存了下來。雖然雲安古鎮從地理上消失了,但在所有熱愛這片土地的人心中,雲安永遠存在。

白兔指路,漢王煮鹽論雄

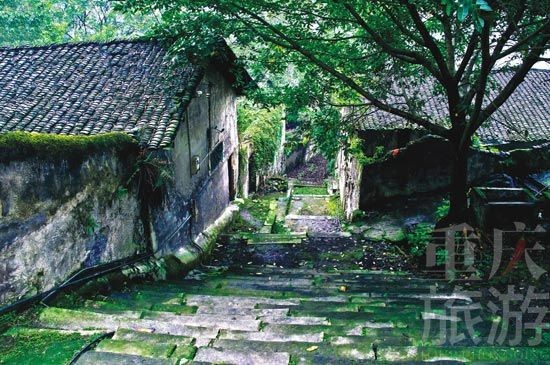

雲安鎮,位於重慶東部的“長江上游第一縣”雲陽縣內,距縣城37公裡。這裡曾經有過一座依山傍水、古樸悠深的古鎮——雲安古鎮。想象中,順著蜿蜒曲折的街巷,徜徉在凹凸不平的石板路上,宛如走進了一幅淡雅的水墨畫:古色古香的閣樓、綠樹掩映的民居、漆色斑駁的店門、悠閒漫步的老人、追逐嬉笑的孩童……一切都顯得那樣平和,讓人恍如隔世。那古樸蒼老而今風骨猶存的陝西牮樓,那兩三座高聳的煙囪,那傲然橫空的亞洲第一斜張橋和萬古奔流吟唱的湯溪水,都在夕陽裡昭示著古鎮曾有的繁華和輝煌。

雲安古鎮

雲安古鎮

這裡曾是稱雄巴蜀、名聞遐迩的古鹽都,湧流著世界最古老的鹽泉。雲安汲鹵煮鹽,以“白兔井”的誕生為標志。公元前206年,漢王劉邦為招收巴、蜀人定“三秦”,率樊哙由東鄉(今宣漢縣)入朐忍縣(今雲陽)募兵招賢。樊哙在雲安射獵,見一白兔,逐而射之,白兔負傷逃入草叢。樊哙撥草尋覓,發現石縫中有一股鹽泉緩緩流出。劉邦與隱士嘉相遇洞口,嘉勸劉邦早定三秦大業,高祖知嘉志在扶翼,賜嘉姓扶,令扶嘉掘井汲鹵煮鹽。扶嘉使民在湧出地表的自然鹽泉周圍,用土石圍築成井口,向下挖掘,直到鹵水湧出,建成了雲安第一口鹵井——白兔井,從此拉開了雲安汲鹵煮鹽的歷史帷幕。

今天的雲安古鎮沉睡在長江三峽庫區的水裡

今天的雲安古鎮沉睡在長江三峽庫區的水裡

扶嘉去世後,其女依囑順鹵脈增掘九口鹽井,井鹽產量逐步擴大。此後,人們陸續開鑿數百鹽井,最多時達185口。據考古發掘發現,雲安鹽井不下500口,整個古鎮就坐落在廢井之上。許多井在使用若干年後,或因鹵水改道,或因鹵水變淡,或因山洪浸灌而被廢棄。只有白兔井歷經二千多年而鹵水豐溢,直到1987年,鹽廠使用萬縣高峰濃鹵後才壽終正寢。白兔井為雲安鹽場做出了巨大的貢獻,白兔井也是中國最古老、使用壽命最長、保存最完好的大口徑淺井,在我國的鹽業發展史上占有重要地位,具有很高的歷史研究價值。

因鹽而興,雲安鹽史三千年

食鹽是維持人類生存的基本物質。在古代,食鹽既是重要的戰略物資,又是稅賦的主要來源,歷朝歷代的統治者都牢牢地抱著這棵搖錢大樹,盡享其福。雲安鹽場從漢高祖親臨的那一天起,就被卷入朝代興衰更迭的歷史漩渦,政興則鹽興,政亡則鹽息。鹽業和古鎮相輔相存,榮辱與共,古鎮的歷史,就是一部用鹽水和汗水書寫的歷史。

雲陽新縣城的三峽博物館裡,存在著部分雲安古鎮的老建築

雲陽新縣城的三峽博物館裡,存在著部分雲安古鎮的老建築

早在漢朝,朝廷就在朐忍設巴郡唯一的鹽官,從此,縣城因鹽由萬戶驿(舊縣坪)遷至湯口(今雲陽鎮),雲安制鹽就已初具規模,成為當時三峽地區的最大產業。唐朝初期,這裡已經形成街市,當時僅有百來戶人家,灶戶十余家,鹽號十余戶,規模雖很小,但也是峽江地區之罕見。貞元元年(785),朝廷在此設鹽監,雲安產鹽量在長江沿線躍居首位,人口隨之增長,古鎮日漸繁榮。

安史之亂的發生,導致大量人口遷往長江三峽地區,朝廷采取限定海鹽銷售區域,提高井鹽價格的政策,復蘇井鹽生產。此間,大詩人杜甫寓居雲安,目睹湯溪河畔運鹽船隊穿梭如織的繁忙景象,寫下了“寒徑市上山煙碧,日滿樓前江霧黃。負鹽出井此溪女,打鼓劃船何郡郎”的優美詩句。鹽業的興旺,由此可見一斑。五代十國至宋朝,古鎮雲安的鹽業持續增長。明初,朝廷繼續施行積極的鹽政,雲安鹽產量持續增長,到1488年後的弘治年間,年產鹽1249噸,較宋時增長兩倍。

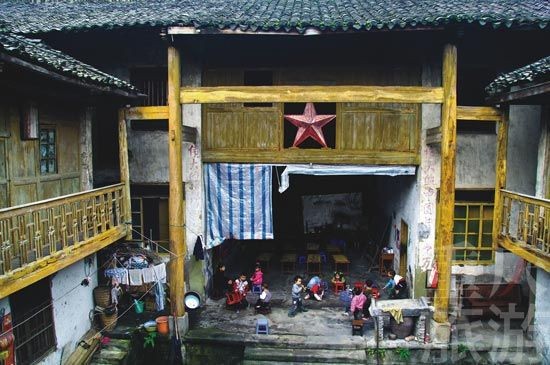

玩耍的孩童

玩耍的孩童

到了清朝順治初年,湖南零陵人周為霖流落雲安定居下來,投資恢復井鹽生產,開創了外地人來雲投資鹽業的先河。順治十七年後,朝廷進一步放寬政策,鼓勵外籍人來雲安開井煮鹽。“購鹵股者,勝於買田,以責息速且厚也”,鹽利豐厚,炙手可熱。一時間,古鎮人聲鼎沸,商賈雲集,開發熱潮一浪高過一浪。來自江西、湖北、湖南、陝西等地商戶先後落戶雲安。他們有的鑿井置灶,有的購鹵煮鹽,有的經營柴薪燃煤,有的經營食鹽銷售……“辘轳喧萬井,煙火雜千家”、“無室不成煙,無民不樵薪”,正是當時雲安鹽廠熱鬧場面的真實寫照。

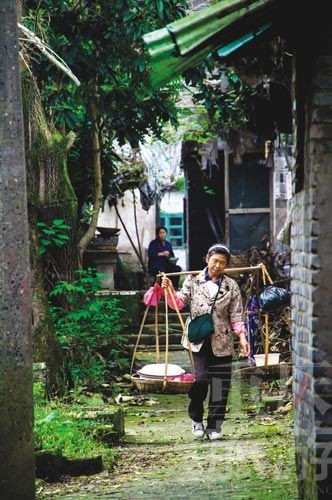

守著古鎮的人

守著古鎮的人

抗日戰爭爆發後,日軍曾兩次空襲雲安,使得雲安鹽業嚴重毀損,但隨著戰局的變動,人口南遷,當年許許多多的“下江人”為躲避戰亂湧入古鎮,大量人口的聚集,使受到創傷的鹽業很快恢復元氣,從而帶動古鎮各行各業的迅猛發展。到1946年,有商號近500家,學校4所,人口達兩萬多人。沿湯溪河兩岸的大街小巷,客棧、飯鋪、茶館、雜貨店、剃頭鋪、肉鋪一家緊挨一家,家家生意火紅。雲安周邊靠食鹽營生的有十數萬人,南來北往,川流不息,人煙騰茂,市場繁榮,恰似一幅鮮活的《清明上河圖》。而此時的雲陽縣城僅萬余人。“女娃子,快快長,長大嫁到雲安廠”的民謠傳遍峽江一帶,又一個鼎盛時期降臨雲安古鎮。

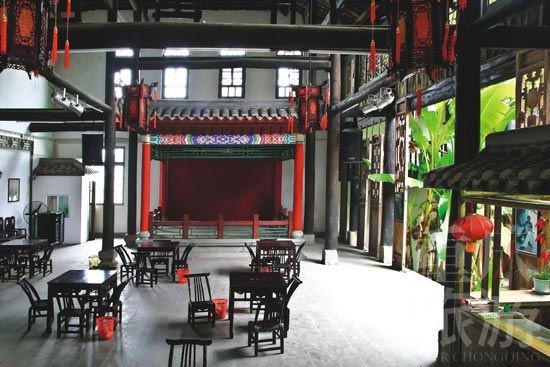

新縣城裡的茶館

新縣城裡的茶館

1949年12月7日,雲安和平解放,古鎮草木逢春,生機勃發。1953年1月,國營雲陽制鹽廠成立;1956年底完成了公私合營、私營聯合鹽廠的改造,國營雲陽制鹽廠獨家生產食鹽的局面形成。1954年,鹽廠安裝第一台火電機組,鹽廠開始用水泵汲鹵;1959年11月,雲陽至江口公路通車,結束了雲安鹽全靠人力運輸的歷史;1978年以後,實行真空制鹽技術,更新改造設備,引“萬鹽一井”濃鹵,實施技改工程,鹽產量大幅度攀升,1992年產量達92312噸。

時間走到上世紀九十年代中期,古鹽泉逐漸枯竭,加之鹽業市場不景氣,雲安鹽廠虧損嚴重,舉步維艱。1999年雲安鹽廠被萬州索特集團公司兼並,2003年4月雲安鹽廠停產。哺育雲安人數千年的雲安鹽場,擠盡最後一滴乳汁,告別了制鹽的歷史舞台。

昔日雲安,湯溪河畔的明珠

雲安古鎮方圓不足兩平方公裡,不過彈丸之地,而名寺古剎、廟宇神祠星羅棋布,比比皆是。婦幼皆知的“九宮十八廟”,衍生出千年宗教文化景觀。這些宮廟寺宇建築規模、風格大不相同,建築時間也不盡一致,歷朝歷代皆有建築或修繕,但其格局卻是按太極圖而分布。雖有的毀於戰火,有的毀於山洪,有的改作他用,逐漸被世人冷落、淡忘,但許多有趣的故事仍在民間傳說。當時號稱“十方叢林”的滴翠寺,下臨湯溪,背枕絕壁。無數文人騷客在此吟詩作賦,盛贊其景:“琳宇蕭森滿地霜,丹青磊落四山藏。泉穿石出珠千串,竹讓樓高翠萬行。野鳥群隨僧飯飽,池魚引動客衣涼。黃昏笑拂旃檀去,幾杵疏鐘送夕陽。”

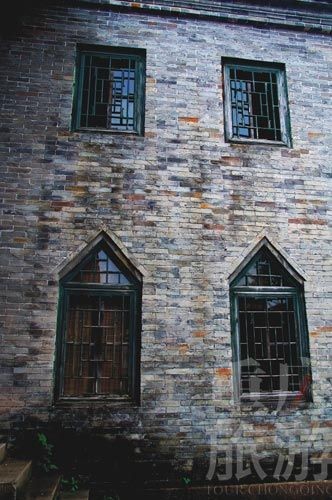

新縣城恢復的雲安老建築

新縣城恢復的雲安老建築

雲安是典型的移民城鎮,五湖四海、天南海北的人們匯集此地,不同地域文化的相互交融,在古鎮留下深深的烙印。來自同一地域的鄉親,房捨相依,毗鄰而居,他們用自己的祖籍地名為街巷命名,寄托鄉思。如湖北黃州人聚居的黃州街、江西人聚居的江西街,陝西街……為尋求保護,他們以鄉情為紐帶建立會館,聯合對外,依靠團體的力量守護著各自的利益,形成了古鎮特有的社會關系。帝主宮是黃州人會館,炎帝宮是湖南人的會館,萬壽宮是江西人會館,牮樓是陝西人會館……鼎盛時期,有二十多個省在此建會館、修街巷、築廟宇,古鎮的每一條街都有不凡的來歷,每一座會館都是一段雲安的歷史。

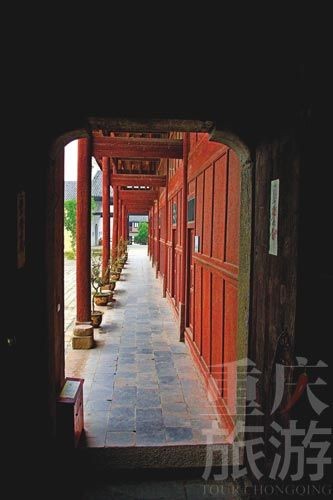

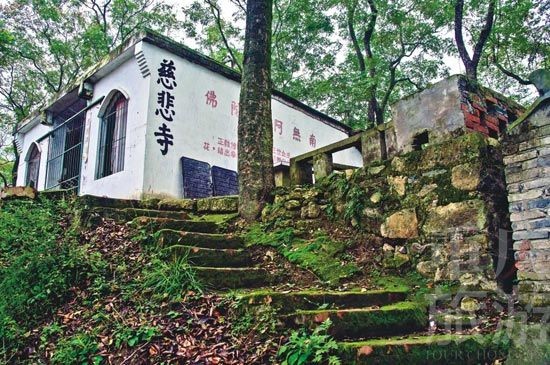

慈悲寺

慈悲寺

與會館交相輝映的是雕梁畫棟、極盡奢華的豪宅大院,如陳家大院、林家大院、汪家大院、施家大院、郭家大院、張家大院,再加上“九宮十八廟”,在古鎮形成了建築藝術的“大觀園”。特別是陝西牮樓,匠心獨具。其形為四邊形五層碉堡式建築,外用條石青磚壘砌,內用木料為樓形成回廊,登牮樓如登天梯。站在牮樓上俯瞰,古鎮如畫,群山似濤。陝西人在此聚會議事,祭祖祈神,防盜抗匪。清道光年間,鑄銅鐘一口,兼作報時。從此,牮樓古鐘成為古鎮的靈魂和指揮中心,鹽場的工時調度、居民的生活起居,全托付於鐘聲。聞聲而起,聽聲而息,敲鐘下班,蓋章拿錢的日子百年有余。如今,陝西牮樓已經完整地遷到了雲陽新縣城的三峽博物公園裡,但敲醒了雲安人的鐘聲似乎依然在雲陽的上空回蕩。

老建築

老建築

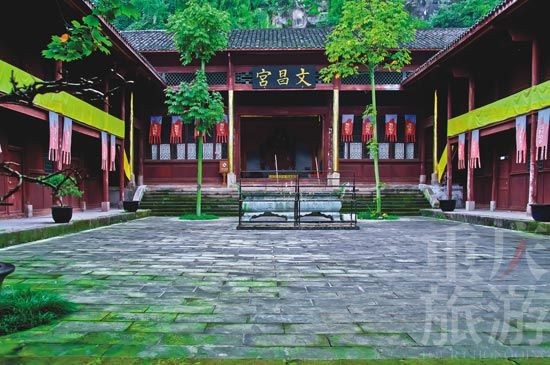

雲安人崇尚知識,重視教育,眾多的書院、學堂就是這種人文精神的集中表現。鹹豐初,大使陳廷安將舊鹽大使署改建為書院,因五條小溪流入湯溪,故名“五溪書院”,即今雲安第二小學前身。清末民初,名士郭文珍留學日本回鄉,在雲安創辦“維新學堂”。1943年,唐星甫、汪國賓等人改文昌宮為私立中學,得到國民黨元老、國民參政會參議員褚輔成先生鼎力聲援,遂以“輔成”為校名紀念之,意在“輔仁成德,教育興邦”。解放後,輔成中學更名為雲安中學。如今的雲安中學也遷進了新縣城,並成為了新城中最美麗的學校。

文脈燦爛,風流人物各領風騷

三千年來,多少風流人物走進雲安,創造雲安,在雲安歷史的畫卷上留下了絢麗的一頁。三千年來,又有多少風流人物走出雲安,美言雲安,把雲安推向了九州大地。秦末漢初的扶嘉,鑿井煮鹽,為雲安制鹽的始祖。唐代偉大的詩人杜甫曾在此寓居,並留下了大量優美的詩篇。北宋著名哲學家邵雍曾在此設壇講《周易》。中國第一幅春聯也出自雲安人之手,他就是五代後蜀國翰林學士、工部侍郎辛寅遜,“新年納余慶,佳節號長春”。從此對聯鋪蓋皇宮、寺廟以及城鄉門第,以至無聯不成戶,為華夏文化錦上添花。一代釀酒名師胡海足,首釀胡記“黍子酒”,譽滿巴蜀,欲醉長江。

文昌宮

文昌宮

抗日戰爭中,雲安民眾同仇敵忾,有錢出錢,有力出力,積極投身抗日救亡運動。民國31年,萬縣川康期成會主任褚輔成來雲安主持發行“戰時公債”,汪鑫發(商號名)等68家灶商一次認購銀洋200萬元,引起全省鹽場轟動。在白色恐怖中,魏秉權、劉雲程、唐廷璐、譚悌生、王崇德等一批共產黨員,組織鹽場工人、學生、群眾,與國民黨反動派進行艱苦卓絕的斗爭,革命烈士荀明善、賴德國、師韻文從事抗日救亡,領導鹽場工人運動,身陷重慶渣滓洞監獄,仍寧死不屈。他們為雲陽的解放寫下了壯麗的一頁!正是這一代又一代的仁人志士,延承著雲安的人脈和文脈;也正是他們,輝映著古鎮的歷史和悲壯!

古鎮涅盤, 雲安易地新生

如今的雲安古鎮,已經被長江整個蓋住了。那古老的鹽井、成片的吊腳樓、幽深的青石板巷子、神秘的“九宮十八廟”,都已經從這片土地上消失,沉睡水底。站在已如廢城一般的雲安古鎮遺址,心中不免有些悲涼,這座曾經無比繁華、無比熱鬧的古鎮,隨著三峽庫區水位的升高徹底消失。但是歷史怎會消失?那一代又一代雲安人創造的精神財富又怎會消失?

青石板路

青石板路

雲安是三峽工程移民搬遷大鎮,於1999年開始將居民遷建到雲陽縣新縣城,作為全是非農業人口的深山古鎮,如今已進入了一個嶄新的時代。

昔日的輔成中學早已更名,成為縣城最漂亮的學校;維新學堂、陝西牮樓,還有滴翠中學院子裡那棵被譽為“三峽樹神”的古黃桷,都已經完整地遷入了新城的三峽博物公園,成為雲陽新城中重要的景點。

清香四溢的雲安羊雜,眾口一吃的董氏包面,已成為新縣城名特小吃中的上品。清明祭祖的獨特紙扎,也一年一度地以一道靓麗的風景裝點著新城。雲安的民俗、民風、民間藝術也隨著雲安人的搬遷駐入新城的文化中,繼續展現著它們獨特的魅力。更有那雲安人滔滔不絕的故事四處傳頌,似乎任何一件都不能被長江之水淹沒。如此這般,你能說雲安消失了嗎?

古鎮涅槃,易地新生,雲安人承負著祖先的夙願,從湯溪河畔來到長江岸邊。她的鹽脈未斷,新的希望正在孕育;她的文脈未息,新的生機一片盎然;她的精神,永遠在雲安人的血液裡流傳……(文 本刊記者孫平 圖 蔡永紅)