河北正定的極品千年寺廟佛塔

日期:2016/12/14 17:29:11 編輯:古建築紀錄一、正定隆興寺龍藏大佛寺

隆興寺位於距離石家莊15公裡的河北省正定縣城內,是國內現存時代較早、規模較大而又保存完整的佛教寺院之一,也是現存宋朝佛寺建築總體布局的一個重要實例,山門內一長方形院子,鐘樓、鼓樓分列左右,中間大覺六師殿已毀,但尚存遺址。

隆興寺始建於隋開皇六年(586年),原名“龍藏寺”。宋初,太祖祖趙匡胤敕令在龍藏寺內鑄造銅佛,並蓋大悲閣,遂大興土,以大悲閣為主體的一組宋代建築先後告成。到了清康熙、乾隆年間,又兩次大規模維修和增建,寺院發展到鼎盛時期。清康熙四十八年(1709),改龍藏寺為隆興寺,俗稱大佛寺。隆興寺這座千年古剎,歷代帝王曾多次到此巡境幸駐跸,上香禮佛,題詩書匾,刻碑立石。可見當年這裡晨鐘暮鼓,鐘磬齊鳴,香煙缭繞,“南無”聲聲的歷史盛況。

中國的寺院建築樣式與宮殿相似,更多地融會了中國宮殿建築的美學特征,在時間進程和空間的形式上都具有共同的特征:屋頂的形狀和裝飾占重要地位,屋頂的曲線和微翹的飛檐呈現著向上、向外的張力。配以寬厚的正身、廓大的台基,主次分明,升降有致,加上嚴謹對稱的結構布局使整個建築群顯得莊嚴渾厚,行觀其間,不難體驗到強烈的節奏感和鮮明的流動美。

隆興寺全寺建築依著中軸線作縱深布置,自外而內,殿宇重疊、院落互變、高低錯落、主次分明。

北進為摩尼殿,有左右配殿,構成另一個縱長形的院落,再向北進入第二道門內,就是主要建築佛香閣和其前西側的轉輪藏殿和慈氏閣,其與其他次要的樓、閣、殿、亭等所構成的形式瑰偉的空間組合,也是整個隆興寺佛寺建築群的巅峰之作。在隆興寺主要建築群的後方,還有一座彌陀殿。佛香閣和彌陀殿都是采用三殿並列的制度。

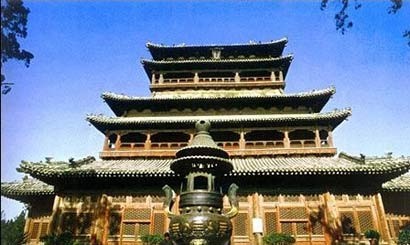

佛香閣現高約33米、三層、歇山頂,上兩層皆為重檐,並有平坐。它重建於1940年左右。閣內所供四十二手觀音像,高24米,為北宋開寶四年(971)建閣時所鑄,為中國現今留存的最大的銅像。轉輪藏殿與慈氏閣都為二層,重檐歇山頂。大小相同,但結構各異。寺內其余配殿都是單層。這種以高閣為全寺中心的布局方法,反映了唐中葉以後供奉高大的佛像而使主要建築不得不向多層發展、陪襯的次要建築也隨之增高的特點。摩尼殿建於北宋皇祐四年(1052),殿基近方形,四面正中各出抱廈。殿身厚牆圍繞,僅抱廈正面開門窗。此殿外觀別致,重檐歇山頂,抱廈為歇山頂而以山面向前,與傳世的宋代繪畫極類似。

大悲閣是隆興寺的主體建築,五檐三層,高33米。閣內正矗立著高大銅佛鑄像,這就是名聞遐迩的正定大菩薩。這尊千手千眼觀音菩薩像有22.28米高,有42臂分別執日、月、淨瓶、寶杖、寶鏡、金剛杵等法器。面部情端祥恬靜,仁慈莊重。達到了瞻之彌高、仰之益恭的藝術效果。

隆興寺摩尼殿

隆興寺大悲閣

隆興寺大悲閣正定大菩薩:瞻之彌高、仰之益恭

隆興寺佛教壁畫藝術:五彩倒坐觀音

二、開元寺巨大赑屃天下第一

正定開元寺位於正定常勝街西側,原名淨觀寺,始建於東魏興和二年(540),隋開皇十年(591)改名解慧寺。

唐開元二十六年(738)奉沼改今名。現存的建築卻是顯著的唐代風格。與其他寺院的布局不同,開元寺並非采用的對稱布局,而是塔和鐘樓並列而立,反映了佛教寺院建築從早期以塔為中心向晚期以殿為中心的過渡情況。至清後期,因年久失修,寺院廢毀,殿堂塌落,僅存鐘樓和須彌塔。

2000年6月在正定城內府前街出土了一巨大赑屃(bixi)殘碑基座,長8.4米,寬3.2米,高2.6米,重107噸。有關專家考證,為後唐遺物,距今約1200余年,是研究我國後唐至五代時期歷史的重大發現,具有極高的文物價值,是國內罕見的藝術珍品,堪稱天下第一。現存於開元寺內。

正定開元寺

開元寺巨大赑屃(bixi)殘碑基座

三、天寧寺凌霄塔——千年存世木塔典范

天寧寺,舊名大藏院,北宋大中祥符年間(1008-1016)建,賜名“承天寺”。政和年間(1111-1118)始稱天寧寺。宋高宗紹興八年(公元1138年)為祀奉父王徽宗,賜名“報恩廣寺”,後又改“報恩光寺”。現僅存天寧寺大殿。1988年國務院公布為全國重點文物保護單位。天寧寺大殿是我國南方現存典型的元代木構建築之一,面闊進深各為三間,單檐歇山頂。大殿當心間東首三桷柃下有“大元延祐五年歲在戊午六月庚申吉旦重建恭祝”的雙鉤墨題記。梁架經碳-14測定,有的柱子距今千年,有的梁柃、斗拱距今八百年,由此可見,此殿在元代重建時,保留了部分宋代木構件。在梁架結構上,大殿也較多地保存了宋代建築風格和特征。

凌霄塔是國家歷史文化名城正定現存的四座古塔之一,位於城內天寧寺,是正定四塔中最高大者。因其巍峨挺拔、直插雲際,故名凌霄。又因塔身多系木結構,當地百姓俗稱木塔。

清光緒元年刊《正定縣志》記載,天寧寺建於唐懿宗鹹通年間(公元860-874年)。當時寺院規模宏大,軸線分明,牌坊、重門、天王殿、前殿、凌霄塔、後殿等主要建築自南而北依次排列,晨鐘暮鼓,香火鼎盛。直到清同治十三年(1874年),天寧寺還有相當規模的建築群:“正殿五間,前承抱廈三楹,殿後浮圖九級(即凌霄塔),高插雲際,屹然,為一郡之觀,與須彌、澄靈、多寶諸塔相輝映”。民國初年,寺院遭厄難,殿堂一一毀壞,主要建築獨存凌霄塔。

凌霄塔共九層,為典型的密檐樓閣式,其平面呈八角形,高40.98米,矗立於八角形台基之上。塔身一至四層為宋代在唐塔殘址上重修,全磚結構,其上各層則為金代重建,為木結構。在結構形式上,塔身下三層與以上各層也迥然兩樣。下三層除塔檐的椽飛為木制外,其他諸如斗拱、角柱均為磚仿木結構。二至四層各層由外出冰盤檐構成的狹窄平座也均為磚仿木結構。冰盤檐結構形式美觀大方,自然得體,在現存塔中極為罕見。每層正面各辟拱形門或直棂窗。四至九層每面分為三間,斗拱、檐飛皆為木制。從第五層開始,各層高度逐層遞減,外部輪廓亦逐層收殺,從而形成拋物線外廓,給人以輕盈挺秀、穩重柔和之感。

凌霄塔最大的特點,是在塔身第四層中心部位豎立一根直達塔頂的木質通天柱,並用放射狀八根扒梁與外檐相連,這樣的結構對塔身穩定性非常有利。這也是古代修建木塔常用的方法,然而,保存下來的實例並不多,古建專家羅哲文先生在《中國古塔》一書中指出:“我國現存實物中,僅正定天寧寺木塔存在這樣一種結構方式”。

凌霄塔外觀好似高層樓閣,每層均設門、窗,塔內逐層設置樓梯,可以登臨遠眺。由第一層進東、西、南三門可至塔心室。進北門沿階梯可登臨頂層,縱覽古城壯麗景色。因其是古時正定的制高點,此處的勝景自然免不了引發文人墨客的詩興,清代文人謝庭芝就曾有詩曰:“蕭寺峻峭百丈樓,佩萸載酒到高頭。雲擎旭照三關曉,天接沱光一色秋”。

凌霄塔自清早期重修後近三百年間一直未進行過維修,到我國解放時已殘破不堪,尤其是經過1966年邢台地震後,毀壞更甚,塔剎墜毀。此後,又因風吹雨打,塔身的八、九層也相繼坍塌。為保護這座在古代建築史上占有重要地位的古塔,1981年國家文物局批准對其予以重修,在保持原貌的原則下,於1982年進行了落架重修。

天寧寺凌霄塔

四、以寺名宗臨濟寺澄靈塔見證中日友好

臨濟寺是一座歷史悠久的寺院。東魏興和二年(公元540年)它的前身——臨濟院在城東南二裡許的臨濟村創立。晚唐時禅師義玄駐錫此院並創立臨濟宗,四方信徒紛紛來此參師求學,極盛一時。

義玄,唐代曹州南華(今山東東明縣)人。為探求佛教真谛,雲游天下、參學諸家。曾受法於洪州黃蘖山高僧希運,精研佛教經律。唐宣宗大中八年(公元854年)北歸鄉裡,抵河北鎮州城(今正定),主持臨濟院,不僅將江南廣為流行的禅宗傳播到北國,而且以北方人豪邁勇猛的氣質,闡發禅宗新義,為禅宗的發展開創了新局面。

他學識淵博,禅風峻峭,光收徒眾,自成一家,並以寺名宗號臨濟宗,成為中國佛教產禅宗五大支派之一。唐鹹通八年(公元867年)義玄逝寂,懿宗賜溢“慧照禅師”。眾弟子在城內東南隅建衣缽塔葬之,名曰“澄靈塔”。隨後,臨濟院遷至該處,更名臨濟寺。金大定年間(l161一l189年)重修。清雍正十二年(1734年)世宗胤幀加封義玄為“真常惠照禅師”。同時,寺院奉旨在塔第一層正面圓拱形門楣上端鑲嵌篆書“唐臨濟惠照澄靈塔”石匾。

宋代以後,禅宗中的兩大支派臨濟宗與曹洞宗特別昌盛,並傳人的本尤其臨濟宗在日本“學徒雲集,朝野尊尚”,成為日本佛教主要宗派之一。此宗認定臨濟寺為其祖庭,視澄靈塔為其重要的祖塔之一。因此,日本曾多次派遣代表團前來拜谒祖塔,進行佛教文化交流。澄靈塔既是中日人民友好的歷史見證,又是促進中日兩國人民世代友好的紐帶。

該寺於1984年由文物管理部門移交佛教團體。1986年以後,先後重建了大雄寶殿、法乳堂、傳燈堂以及山門殿等建築,使之成為正定名剎。

2001年06月25日,臨濟寺澄靈塔作為金代古建築,已被國務院批准列入第五批全國重點文物保護單位名單。

澄靈塔舉高30.7米,是一座磚砌八角九級密檐式實心塔。塔下為寬廣的八角形石砌台基,台基之上設須彌座,其束腰部分雕飾極其富麗的奇花異鳥圖案,其上為仿木構磚雕斗拱、平座、欄桿;再上即磚制三層仰蓮以承托塔身。塔身第一層甚高。正面設對開式拱形假門,側面飾花棂假窗。轉角處作圓形倚住。塔身的八層檐相距甚近,給入以重檐密布之感。從整體看,除第一層掾飛和各層角梁為木制外,其余各層檐下斗拱和平座欄桿均系磚仿木構。塔頂以磚雕刻的剎座,以鐵鑄的相輪、仰月、寶珠,增加了佛塔的莊重。澄靈塔設計精巧。造型美觀,雕飾富麗,結構富於變化,堪為密檐塔中的佳作。但由於年深歲久,早已殘破不堪。因此,於1985年予以大修,各層瓦頂、殘破的斗拱、磚雕、銅鏡等均一一修繕,煥然新姿。

澄靈塔舉高30.7米,是一座磚砌八角九級密檐式實心塔

五、廣惠寺華塔:精巧華麗壯觀秀逸——磚塔中的極品

廣惠寺因有華塔又稱華塔寺。據光緒元年《正定縣志》載,該寺建於唐德宗貞元年間(公元785-805年),明代中期曾予以修葺。清代後期,寺院廢毀,唯塔尚存。根據塔的結構形式和第一層內壁上正隆六年(1161年)墨跡推斷,該塔應為遼金時代遺物。

廣惠寺華塔,又名多寶塔。位於正定縣歷史文化街區東側。1961年被國務院列為全國重點文物保護單位。華塔由主塔和附屬小塔構成,全用磚砌。主塔底層四隅各附建一六角形亭狀小塔,小塔環抱主塔,高低錯落,主次相依,精巧華麗,壯觀秀逸。

主塔是一座樓閣式建築,通高31.5米,共分四層,各層檐下均配置華麗的磚仿木構斗拱。一至三層平面作八角形,底層中部磚制斗拱,北側辟一券門。二三層均設平座。除各正面辟拱形券門外,還在各側面雕以斜棂假窗、方形佛龛。第三層平座甚大,而塔身顯著縮小,檐上拐角處均雕力士像,以承托塔身的第四層。第四層平面略呈圓形,外觀如同一圓錐體。這是塔的主要部分,也是塔的精華所在,其高度約占全塔通高的三分之一。圓錐體內檐塔室供奉兩尊石佛,外檐以八面八角垂線為中心,交錯彩塑菩薩、力士、禽獸、獅、象以及樓台亭閣等形象,題材廣泛、構圖新穎、排列有序、做工精巧。其中,尤以動物造型最為逼真,凶猛的獅子、剽悍的大象、欲躍的青蛙,無不生動傳神,活靈活現。第四層周身如同一組雕塑藝術群,五光十色,光彩奪目。該層上端以磚刻制斗拱、椽、枋等,上覆八角亭式塔檐,再上則冠以八角攢尖形塔剎。塔身一至三層設置階梯,酷暑季節,游人登臨第三層平座,頓覺涼風習習。清乾隆帝曾先後兩次來此拈香禮佛,臨塔觀景,並乘興揮毫,題額作詩。

廣惠寺華塔因其上半部裝飾巨大的彩色壁塑,造型古樸而雄奇,華麗而生動,不僅是我國華塔中最優美的代表,也是我國磚塔中造型最為奇異、裝飾最為華麗的塔。可以毫不誇張地說,正定華塔是我國絕無僅有的稀世珍寶。

廣惠寺華塔:主塔和小塔高低錯落,主次相依,精巧華麗,壯觀秀逸

- 上一頁:四川八大叢林之內江聖水寺

- 下一頁:游西藏看寺廟 領悟藏傳佛教