四川八大叢林之內江聖水寺

日期:2016/12/14 17:29:11 編輯:古建築紀錄

中川第一禅林:四川八大叢林之內江聖水寺(圖片來源:資料圖片)

佛教法器-梆,魚狀,用途:齋堂飯好後,飯頭就去打地板,梆子接,大眾到禅堂排班,禅堂鐘板接,雲板接,出班,進齋堂,樂眾引磬接,維那起腔,念供畢過堂(圖片來源:資料圖片)

綿綿沱江,源自九頂山巒,岷山雪融而東流。過川西平原,堰分都江內外;蜿蜒流連,澆灌沃土一方。物華天寶,太極玑璇。夏商隸屬梁域。山川名勝,文化名城,人傑地靈,書畫之鄉。

聖水寺位於內江市城西約四公裡的沱江岸邊,自古便有“蜀國名藍”、“中川福地”之稱。寺院始建於唐代鹹通(公元860-873)年間。唐代有水觀禅師於此結茅修行,觀水悟道。宋初擴修後更名為“興慈禅院”,後因圓覺樓後山巖中有泉水流出終年不涸,水質清純,甘甜爽口,被視為視為“靈泉”、“聖水”故而得名聖水寺。聖水寺因其歷史久遠,古跡遍剎,高僧大德輩出,為四川“八大禅林”之一,有“中川第一禅林”之美譽。

聖水寺占地面積2萬平方米,建築面積8千多平方米,廟房200多間。寺院屬依山式建築,院落式布局。它共分4大院落:中軸線上自西向東布局的圓覺樓、藏經樓、大雄寶殿、天王殿,均屬明清風格;中軸兩側是回廊,有客堂、五觀堂、禅堂、念佛堂等;寺院左側有玉佛殿、三聖殿、藥師殿;再向左側是觀音殿和地藏殿;寺院右側以祖師殿為主體構成一個獨立的院落。

內江聖水寺摩崖造像局部(圖片來源:資料圖片)

聖水寺現有石刻67龛、450余尊,總長60余米。從年代可分為唐、宋、元、明、清石刻群;從內容上看,有闡釋教人的,有宏揚佛法的,有教化眾生的,有啟迪人發願祈福的;從題材上看,有宗教的,也有世俗的。其中的千手觀音石刻造像和圓覺樓的十二圓覺像,分別代表了唐、宋石刻造像的不同風格。此外,明代所建的石拱橋和放生池以及藏經樓前經幢都具有很高的史學價值。同時,聖水的書法更是琳琅滿目,美不勝收。特別是明代的“名相大儒”趙貞吉所書“聖水寺”和“書聖水巖石”豪情奔放,飄逸俊秀,具有很高的藝術價值。

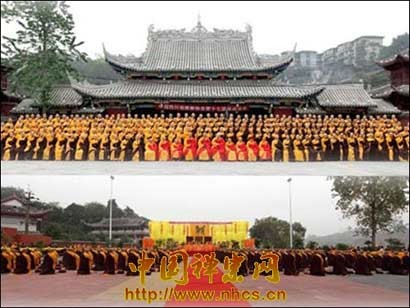

聖水寺人傑地靈,歷來就是八方香客和僧伽朝拜的地方。(圖片來源:資料圖片)

【附】聖水寺歷代高僧

聖水寺歷史上先後出現了幾名高僧大德,他們是丈雪、默野、可拙、清德諸師以及王恩洋居士。

丈雪禅師:蜀中詩僧,生於明代萬歷38年,康熙34年圓寂,有《錦衣傳燈錄》、《青松集》、《耆老篇》等著述傳世。他是繼唐神秀、惠能之後,蜀中禅學一脈宗師,對四川佛教的發展起了一定的作用。

可拙和尚:今江蘇溧陽人,屬梁平雙桂堂破山祖師的弟子,清康熙年間只身來到聖水寺,率領眾僧,歷經艱辛,修復了早巳破敗的寺院,並開期傳戒,使聖水寺達到極盛,跻身於四川八大叢林之列,占地3萬多平方米,常住僧伽120余人。其時,寺內樹木參天,臨沱江一面楠木成林,後山古柏森森,香火鼎盛。

王恩洋居士:是我國近年佛教界著名學者。1942年,他來開壇講學說法,並與內江一些知名人士積極籌備“東方文教研究院”。1944年,在其他幾位居士的支持下,該院終於建成,次年在聖水寺開學。研究院共分為問學部、研究部、修學部和函授部,學者甚眾。如今中國西南、港台許多地區的大德高僧當年都是王恩洋居士的學生,他有幾十萬字的著作散見於世界各地,許多文章成為當今人們研究的熱點。

清德上人:1925年生於四川資中縣。1945年在四川彭縣九峰山海會堂出家,1958年畢業於北京中國佛學院,曾任聖水寺方丈、內江市佛教協會會長、現任雅安荥經縣雲峰寺方丈、四川省佛教協會副長、中國佛教協會常務理事,省、市政協委員。數十年來,清德和尚笃信佛教,鑽研佛學,矢志不渝,深得佛門弟子的愛戴和三室弟子的敬重。1986年來後,他積極協助宗教部門落實宗教政策,四方籌集維修寺院資金,為聖水寺的修復做了大量的工作,先後受到省、市政府和宗教部門的表彰,還先後與美國、日本、港、澳、台等國家和地區進行了友好交流。

2011年11月15日至12月15日,四川省佛教協會第十七次傳戒法會在內江聖水寺隆重舉行。法會禮請內江聖水寺法主清德長老為得戒大和尚,德陽崇果寺方丈海山長老為羯磨阿阇黎,成都昭覺寺方丈演法法師為教授阿阇黎。禮請內江聖水寺本堂方丈智海法師為開堂大師父,成都文殊院仁定法師為陪堂大師父。來自各省市共210名新戒如法具足三壇大戒,成為清淨比丘,續佛慧命。