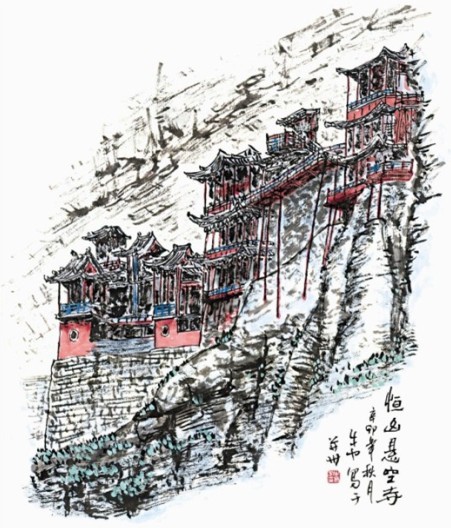

山西古代建築精華之恆岳懸空

日期:2016/12/14 17:22:00 編輯:古建築紀錄

記者生於雁北恆山腳下,在數年前寫懸空寺的一篇小文裡,曾有過這樣一段頗為意氣的文字,“懸空寺無疑是宏圖巨制,它令所有人震驚,但小時走在去懸空寺的路上,總被往來大車扯起的煤塵風沙激怒,就找來空汽水瓶,在它從我身邊呼嘯而過的時候,擲它。”數年過去了,這種情景已經不復存在——為了保護懸空寺,當地政府已經將這條道路辟為旅游專線,那些過往的煤車已另走他途。

懸空寺的美,是一種偉岸、傲然,令人驚歎的大美,在影響它寧靜和安然的蕪雜被去除後,它穿越在歷史煙雲中的挺拔身姿依然如故。更讓我們欣慰的是,它的管理者是稱職的,寺內游客不能同時超過80人的規定,雖然常常讓慕名而來的各方游客排起長隊,但對於一座千年古剎來說,卻顯得那麼彌足珍貴。

【皇家道壇】萬仞之上

看過《笑傲江湖》的人,不知道有多少到過渾源境內的北岳恆山懸空寺?反正金庸老先生是未親臨過的,因此,在他的筆下,懸空寺“飛閣二座,聳立峰頂……二樓之間,聯以飛橋”。其實,懸空寺不是立於峰頂的,而在懸崖之腰,是一座真正的空中樓閣。

大多數佛寺,都是建在高大的平台上,讓信眾仰視聖者。道家建造的懸空寺更絕,干脆掛在半山上。筆者曾與大同籍作家王祥夫探討,王先生說,道家好奇幻,所以才想出這樣一個建築,百般地煉丹升不了天,離天近一些也好!他的話是有道理的,道家建觀,確有“不聞雞鳴犬吠”的理念。

北魏太武帝執掌朝政時,嵩岳道士寇謙之為帝所寵,其苦心經營的道教,成為北魏的國教。神四年,在修建大道壇廟的基礎上,寇謙之勸太武帝在京都平城(今大同)附近造一座“靜輪天宮”。關於這座天宮的規模,郦道元的著述裡說:“台榭高廣,超出雲間,欲令上延霄客,下絕囂浮。”《魏書》記載:“必令其高不聞雞鳴犬吠之聲,欲上與天神交接。”

這麼一個設計時便超出常規不切實際的建築,當然是建了坍,坍了建,耗力費時,終無結果。這樣的局面,連太子拓跋晃都看不下去了,他勸父皇,說這是不可能完成的任務。如果一定要建所謂的天宮,還不如選一個高山頭建在上面,既有了天宮又省了物工。他沒有理解父親作為一名道教徒對於成仙的祈望,這個天宮就一直這樣建了下去。到了太和十五年(公元491年),太武帝、寇謙之都已作古,執政的孝文帝決定把皇家道壇遷移到桑乾之陰、岳山之陽,遷建時,正是按照拓跋晃勸父皇時的建議將道壇建在“東山萬仞之上”,這就是現在的渾源懸空寺,因此,懸空寺實際是“靜輪天宮”的孑遺,只是,當時的名稱叫做“崇虛寺”。

【獨特景觀】三教合一

其時,此起彼伏的戰爭,日益加劇的民族矛盾,讓頗具雄韬大略的馮太後和孝文帝注意到,僅僅進行政治和經濟的改革是不行的,思想文化戰線的工作也得好好抓。怎樣才能建立一個各民族、各種信仰的黎民百姓都期盼的和諧社會、和諧大家庭?他們把目光投向“佛、儒、道”的三教結合,這麼一個組合,肯定匯聚天下各流派的賢達,只要能統領天下賢達,那構建平定社會則指日可待。在這個時代大背景下,懸空寺形成了獨特的三教格局,直至目前,仍為國內為數極少的三教合一的寺廟。

推薦閱讀:

婺源理坑的官居

平樂:南方絲綢之路歎景尋“古”

留取“長安之魂”的千寺之城

合肥三河古鎮

懸空寺有樓閣41間,主要殿堂17處,其中佛教11處,如大雄寶殿、雷音殿、千手千眼觀音殿、地藏王殿等;道教5處,如太乙殿、純陽宮等,三教合一1處。這三教合一的地方名為三教殿,殿內供奉著“佛、儒、道”三教的最高領袖,釋迦牟尼居中,莊嚴肅穆、佛法無邊,左為老子,道貌岸然,右為孔子,為人師表。三家祖師同處一室,和平共處。有佛教的善男信女來拜佛許願,也有道教的弟子打卦問卜,還有儒家的徒子徒孫們來求金榜題名,大家各敬所尊,互不干涉。有道是自古佛道不同山,這裡卻是一堂三教同結義,“不想成為和尚的儒生不是好道士”,這個饒舌的小段子,在這裡正統地成為一種耐人尋味的傳奇。

除了被人戲稱為“統戰部”的三教殿,同樣具有三教合流特征的還有關帝殿,這裡供奉的關老爺,已不是那個為大家熟知的面如赤棗的大刀關羽的武將形象,而是正襟危坐的關聖帝君。在這裡,他不僅是儒家推崇的與文聖人孔子地位並列的武聖人,還是佛教裡護佑寺院的伽藍神、道教裡伏魔鎮邪的天將。

讓懸空寺聲名顯赫的,除建築特色外,其中的寶物也堪有分量。在大雄寶殿,有三尊脫紗佛像,是鎮寺之寶。脫紗塑像,因其工藝繁雜,成像後輕巧精美,而一向被視為天下雕塑之瑰寶。在中國北方,除懸空寺的三世脫紗佛像外,只北京香山碧雲寺和五台山各留存一組。從全世界范圍來講,脫紗佛像也極為少見,日本東京大唐召提寺中供奉的鑒真法師脫紗像,一直以來,被日本政府視為國寶。

【絕世巨制】奇險巧珍

1500多年過去了,留於後世更多懸念的,還是懸空寺建築本身。

上世紀九十年代初的一天,懸空寺管理處的許多工作人員經歷了曾讓他們無比心悸的一幕,那時是中午一點多,正在接待室休息的講解員們突然感到地下劇烈震動,接著外邊巨響隆隆,是地震!大家幾乎同時將目光投向山崖間的懸空寺。“石頭不斷從山上往下滾,灰茫茫的一片。”當時在場的講解員王霞回憶說:“心都提到了嗓子眼,以為懸空寺不在了。”當時,懸空寺內還有眾多游客,包括一個42人的德國團隊。結果,懸空寺毫厘未損的仍掛在半山,游客除了受到驚嚇外,毫發未損。

由地震引發的懸崖滾石為什麼沒有砸到懸空寺?是借了佛法的威力,還是得到道家法術的庇護?

其實,這是懸空寺自身的看家本領:其所在的翠屏峰是一個內收的弧形,它的位置恰好是這個弧形的最凹處,所以從山上滾落的巖石只會從懸空寺的前面直接落在地面,卻沾不到懸空寺的一個邊角,這正是懸空寺選址的巧妙之處。

巨石砸不到,那地震本身產生的巨大震動為何也奈何不了懸空寺?著名古建專家羅哲文曾對懸空寺的建築結構進行過專門研究。他發現,不但懸空的樓閣靠木材支撐在懸崖上,樓閣本身的框架結構也是由木質的梁柱組成,形成一個橫梁立柱結合榫卯結構。這個結構是將一根木頭凸出的部分插入另一根木頭相同尺寸的凹洞裡,在受到巨大外力作用時,部件彼此錯動,能夠吸收震能,當外力消失時又能恢復原狀。這一結構特性,正是懸空寺在歷次地震中能夠幸免於難的主要原因。

距離地面80米之高,如此奇險的懸空寺是如何建成的?

根據寺裡石碑的有關記載,當時的工匠首先懸繩作業,將山石打孔,完成托架整個寺院的橫梁的布置,然後鋪上木板,作為樓基。再在山下制造出所需的木質構件,把它們搬運到山頂上,之後,用繩索把工人和這些部件都放到山腰,在這裡,工人們開始將一個個單獨的構件拼裝成一幢幢樓閣。當所有個體的建築都完成之後,再鋪上棧道,把單個的建築連接成整體,這樣便成了“蜃樓疑海上,鳥道沒雲中”的懸空寺。

晨鐘暮鼓裡,那個名為李白的詩仙曾站在這裡錯愕無語,他可以寫下諸多如“黃河之水天上來”“疑是銀河落九天”等千古名句,但在這裡,卻絕了詩性,只撿了一塊峭石,飛筆寫下斗大的兩個字“壯觀”,之後,或又曾才思湧動,但終不能直抒胸臆,干脆在“壯”字右下方再加上一點,然後拂袖而去。相比李白,旅行家徐霞客倒是在《游恆山日記》裡對懸空寺大寫特寫:“西崖之中,層樓高懸,曲榭斜倚,望之如蜃吐重台者。”

關於懸空寺,風流雅士們留下太多筆墨,但倘若建造天宮的始作俑者寇謙之和北魏太武帝地下有知,想必他們最想聽到的,還是清同治年間的重修懸空寺碑記裡的這一句——不知者以為神為之也。

推薦閱讀:

婺源理坑的官居

平樂:南方絲綢之路歎景尋“古”

留取“長安之魂”的千寺之城

合肥三河古鎮

- 上一頁:安徽旌德四級景區江村古村落

- 下一頁:婺源理坑的官居