婺源理坑的官居

日期:2016/12/14 17:22:01 編輯:古建築紀錄

婺源之美,在於自然,婺源之美,在於人文。婺源有最原始的、唯一能申報世界文化遺產的古村落理坑。

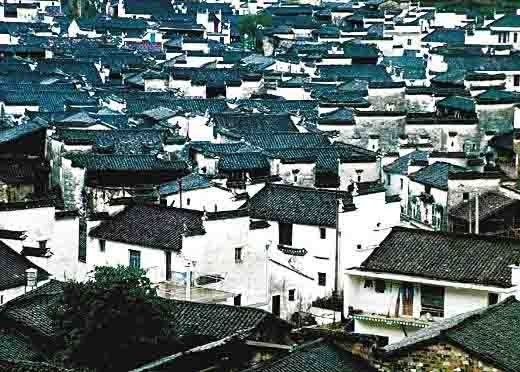

理坑地處婺源縣城東北,與安徽旅游名城黟縣就隔著一道山。理坑建村於北宋末年,史載,朱熹的父親朱松由安徽桐城遷至婺源沱川篁村,於1206年遷居於此。一條小溪繞理坑村而過,小溪在當地稱為“坑”,所以取名理坑。而理坑原名“理源”,顧名思義,理學淵源之地。理坑村人自古好讀成風,崇尚“讀朱子之書,服朱子之教,秉朱子之禮”,被文人學者贊為“理學淵源”。幾百年來,這偏僻山村裡先後出過尚書余懋衡、大理寺正卿余啟元、司馬余維樞、知府余自怡等七品以上官宦36人、進士16人、文人學士92人,著作333部582卷之多,其中5部78卷被列入《四庫全書》,可見理坑昔日的輝煌。明清時期,理坑最為鼎盛,形成了頗具特色的明清官邸古建築群,數量、款式之多國內少見,保存也最好,被譽為“中國明清官邸、民宅最集中的典型古建村落”。2005年10月被評為中國歷史文化名村,2006年5月被定為全國重點文物保護單位,全國百個民俗文化村之一。

來到理坑村口的理源橋,橋面上建有亭子,橋亭合一,出入村子必須穿亭而過。橋亭為長方封檐建築,亭內可供人閒坐納涼。亭子外表古樸,但門額題字卻很不一般。正前左方題為“闳開閥閱”,闳是指巷門,閥閱指的是有功勳的世家。意思是說有功勳的世宦世家巷門向你敞開著,歡迎來做客;正前右方為“山中鄒魯”,由上海陳子龍先生所題,鄒魯是指孔孟故鄉,意思是稱贊理坑為藏在深山的書鄉之地;後左方為“理學淵源”,是指理坑村人崇尚朱子理學,後右方為“筆峰兆漢”,指的是村人崇尚正統的儒家學說。這石橋上刻有“溪山拱秀”四個大字,意思是贊歎這一方山水孕育出了一大批優秀人才。理坑村豐厚的文化底蘊由此可見一斑。

走進理坑,進村的巷門上方題有“淵停岳峙”四個大字。這四個字一語雙關地道出了此巷的不同一般這是條受人尊敬的“官巷”。巷裡有明代崇祯年間廣州知府余自怡的“官廳”,這是皇帝有感於余自怡為官清廉、政績突出而賜建的。官廳的大門氣宇不凡,是由水磨青磚和磚雕砌成的四柱貼牆牌樓四柱三間,中間為門,門楣有樨頭裝飾,牌樓門罩重疊五層,挑出飛檐,鳌魚戗角,最頂一層中間原先鑲嵌石刻“聖旨”一塊,這種牌樓是規格最高的“五鳳樓”,只有進士及第和官宦人家才能建造。官廳是典型的明代風格建築,簡樸莊重,圍繞長方形天井的四合院,屬木結構封閉磚牆圍護建築。官廳規模闊大,它的天井是理坑村最大的,室內光線好,通風好。官廳第二進比第一進地勢高出兩步,以顯正廳的威嚴。正廳前沿由三塊巨石鋪成。靠天井一圈四面均為卷棚,檐口瓦作由花頭瓦和滴水瓦組成,非常美觀。官廳樓層較高,樓梯設天井右邊樓上,采光好登樓方便。樓上是全家人居住的地方。

清代順治年間司馬余維樞的府第“司馬第”已有350年歷史,司馬第的大門高大氣派,檐下有靈芝磚四塊,枋頭作雲卷,脊端有鳌魚。花枋間有陰刻“司馬第”三字,“司馬第”下面的磚雕是《孫子兵法》。正屋大門裡面有三進三天井,右邊設有客館,上堂有橫梁三根,兩端雕刻月牙,雀替深雕靈芝紋,兩廂卷棚下有雕獅拱撐;拱墳兩邊,一邊圖案是馬、鶴、鹿,代表福祿壽,一邊是雙麒麟,以示吉祥。兩廂卷棚下有獅共撐,前進後堂三間兩廂,明間橫枋深雕;後進還有三間兩廂深半天井。據說,理坑官邸正屋大門一律朝北。一般來說,南方的房屋以坐北朝南為宜,這樣布局冬暖夏涼,而這裡的明代官邸卻違背常理,室內布局為坐西朝東,大門統一朝北,這充分體現了仕宦們對“皇恩浩蕩”的崇敬和忠孝節悌的一番苦心。

“天官府第”的外形凹凸不規則,這是明代天啟年間吏部尚書余懋衡的府第。大門朝北,戗角門罩,小八字照牆,門樓額枋上有淺刻楷書“天官上卿”四字。明朝不設宰相,只設吏戶禮兵刑工六部,以吏部為首,故習慣尊稱吏部尚書為天官,意思是除了皇帝就算他大。天官府第樸實無華,外牆歪歪扭扭,連出三角,連大門都開在角上,它既沒有官廳的氣派,也沒有司馬第的整齊。據說余懋衡為政清廉,辦事認真,忠君敬業,接連的提升被同僚妒忌,奸臣誣陷,余懋衡托病五次上書辭去官職。後遭讒言被除數削職為民。直到崇祯皇帝登基,追功復職。所以在建這一府第時,他有意將外牆做成不整的稜角,以反映他一生坎坷不平的心態。

“尚書第”是明代萬歷年間戶部右侍郎、工部尚書余懋學的府第,它地處理坑中心,原有三層樓,是村中最高建築,三樓有個大窗口,朝向北方,叫“望京樓”,後毀於一場大火,現僅存一面牌樓,這五鳳牌樓上“尚書第”三個楷書大字威風氣派。余懋學富有才華,他既是官,又是大學者,他撰寫的《春秋蠡測義》70卷被收入《四庫全書》。

位於村西頭的“花廳”是一座園林式建築,距今有400多年歷史。主人是明代末年的百萬富商,綽號萬和仁,其人樂善好施。院門內設有木結構門券樓,門樓非常考究,門額上長達兩米多的菊花磚雕,稱萬壽圖,令人贊歎。花廳的建築布局別具一格,揉和了蘇州園林的建築風格,內為回廊式格局,並有一跑馬樓,兩側廂房由回廊相連,中間空出個方形大院。院落中花台、魚缸、石桌、石凳擺設一應俱全,地面用卵石鋪砌成各種圖案。奇花異木栽種於四角,花台中的一顆栀子花已有幾百年的歷史;院子中間的步道,由石板鋪成,中間四塊寓意四季發財;兩側各三塊寓意六六大順。這庭院是主人納涼、賞月之所。

在理坑,還有清代道光年間茶商余顯輝的“诒裕堂”、花園式的“雲溪別墅”,還有那頗具傳奇色彩的“荷包紅锂魚”,理坑的官邸、商宅、民居,還有園林式院落,花園式別墅,隨處可見,無不讓人回味無窮。

理坑建村於北宋末年,史載,朱熹的父親朱松由安徽桐城遷至婺源沱川篁村,於1206年遷居於此。一條小溪繞理坑村而過,小溪在當地稱為“坑”,所以取名理坑。而理坑原名“理源”,顧名思義,理學淵源之地。理坑村人自古好讀成風,崇尚“讀朱子之書,服朱子之教,秉朱子之禮”,被文人學者贊為“理學淵源”。

推薦閱讀:

平樂:南方絲綢之路歎景尋“古”

留取“長安之魂”的千寺之城

合肥三河古鎮

白龍潭裡古跡多

- 上一頁:山西古代建築精華之恆岳懸空

- 下一頁:平樂:南方絲綢之路歎景尋“古”