江南水弄堂現代版“清明上河圖”

日期:2016/12/14 17:54:33 編輯:古建園林

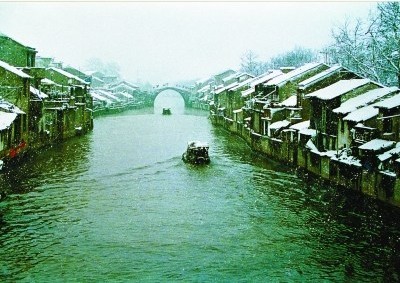

無錫是京杭大運河唯一穿城而過的城市。穿城而過的古運河在清名橋歷史文化街區留下了一段“運河絕版地、江南水弄堂”的絕妙景致,堪稱一覽江南水鄉生活風貌的現代版“清明上河圖”。

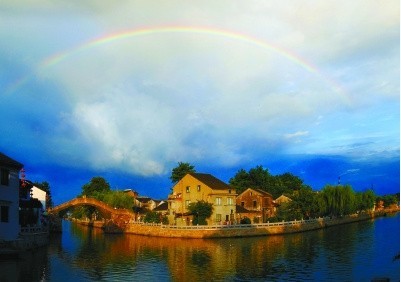

清名橋歷史文化街區位於無錫老城南門外古運河與伯渎港交匯處,以古運河為中軸、清名橋為中心,北起跨塘橋,占地18.78公頃。古運河和伯渎港兩條歷史文化軸在這裡交匯碰撞,形成了清名橋核心區獨特的自然屬性和藝術性格,至今保持著路河並行的雙棋盤城市格局。小橋、流水、人家,充分展現了幽深古巷的江南水城特色,豐富的歷史遺存和人文景觀更是積澱了厚重的文化底蘊。

近年來,無錫以建設文化名城為契機,對古運河各重要節點進行了保護性修復。聚集著工業遺存、特色祠堂群、工商文化等歷史遺存的清名橋兩岸的水弄堂,已成為展示無錫江南水鄉古韻今風、體現文化遺產保護的旅游風光帶。

一條素描的藝術長廊把水巷作弄堂,而且是古運河的水,無錫這座城市還真有些別致。

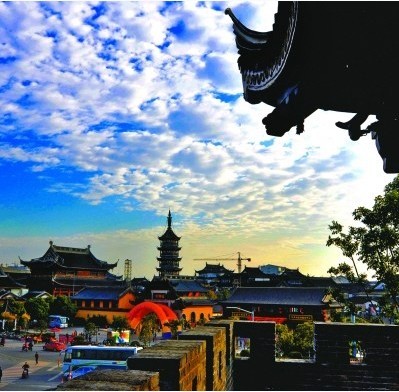

暮色下,以船代步以水為路,從“南朝四百八十寺”之一的南禅寺出發,沿著水弄堂慢慢逛來。“十裡盡開店”的繁華依稀重現,人在水中看兩岸風景,恍若時光交錯。

古舊的宅院,幾盞大紅燈籠高高掛起,深巷幽幽,歷史的余音游走在都市旅人風中的衣袖與裙擺間,戴維斯的小喇叭音色迷人,從古舊而別致的店鋪裡悠悠傳來。

雖是寂寥的嚴冬,但這些寂寥卻是華麗的。若是換在清晨,鄰家媳婦在河邊浣紗洗衣的江南景致,令人浮想。

一座座石拱橋歷經千百年的風雨依舊不倒,拱著承載著浮華與沒落的脊背,令所有人仿佛翻越小山丘一般,邁著緩慢的步伐往來其上,每走一步都似能咀嚼出歲月的味道。

3000年前,周太王長子泰伯在梅裡(無錫梅村)建立吳國,為了灌溉和排洪的需要,率領民眾開鑿了伯渎河。

無錫從此有了運河。

從有運河開始,無錫先民就傍河而居,因河設市,以河為生,水街相依的格局構成了江南清秀的骨架,也孕育了獨具無錫特色的吳地文化。

目前,河兩岸雖歷經歲月變遷,但依然還保留著近1000米清代至民國甚至更早時期建造的前店後坊式的古民居建築群,它們鱗次栉比地排列於河道的兩旁,原生態的特質樸素但卻鮮明。

老作坊、舊廠房,在一處處沿河而生的工業舊跡中,當年的工商繁華依稀有跡可尋;而由寺、塔、河、街、橋、窯、坊眾多景觀組成特色環境,構築了獨具風韻的水弄堂,成為古運河精華中的精華,構成了一幅濃郁的民俗風情特色運河圖,被全國政協大運河保護與申遺考察團譽為中國運河的“絕版地”“東方民俗的藝術走廊”。

這是無錫古運河上獨特的旅游文化資源,是任何城市的古運河都無法復制的原生態歷史文化景觀。如同萬裡長城的精華在八達嶺一樣,千裡運河的精華也同樣留在了清名橋歷史文化街區的水弄堂裡。

一段令人敬畏的歷史

這裡不僅是尋幽訪古的佳地,清名橋歷史文化街區蘊藏的歷史文化價值,更有待發掘和傳承。

據史料記載,3200多年前,周泰伯由中原奔吳,定居梅裡,開鑿了中國最古老的運河伯渎港,後吳王夫差開鑿無錫古運河,至隋、元時期,伯渎港、無錫古運河與京杭大運河連通,成為貫通中國南北水道的重要組成部分。

泰伯奔吳不僅留下了禮讓賢者的美德,而且還給尚處蠻荒之地的吳地傳播了中原文明,帶來了當時先進的狩獵、種植和其他技術,開創了吳地文明的先河。

也正是伴隨著運河的興盛,無錫成為了中國近代民族工商業發祥地。清名橋歷史文化街區核心區在元代已成為朝廷儲藏、轉運漕糧的基地,在明萬歷年間形成了絲市和米市,之後又形成了窯業、修造船業、冶鑄業,至19世紀末20世紀初形成了紡織、缫絲、面粉加工等新型企業,開創了中國近代民族工商業的先河。

作為吳文化和近代民族工商文化的重要發祥地,這裡名流輩出、人文荟萃、生機無限。

歷經千百年的風霜雨雪,這裡依然保存著古運河畔江南人家原生態的生活風貌。清名橋沿河歷史文化街區核心區現存有少量明、清古民居,絕大部分歷史建築為19世紀末、20世紀初所建。

這些民居建築豐富多彩,有著濃重的運河江南人家特色,粉牆黛瓦、花格木窗、方磚鋪地、屏門隔斷,前店後坊,幾乎家家都有水碼頭,形式極為輕巧,既有帶著濃郁地方特色的院落式、竹筒式、獨立式的枕河人家,又有中西合璧的石庫門商賈別墅,風格多樣。

而明清時期的古窯、古宅、古橋、古街、古巷、古廟、古寺、古塔、古碼頭等歷史文化遺存,更是與槳聲、燈影構成了一幅最純粹的古運河民俗風情水上圖。

早在10年前,全國政協大運河保護與申遺考察團在對2500公裡古運河進行全線考察後,就對清名橋歷史文化街區給予了這樣的評價:“無錫古運河開拓最早、保護最好,既是古運河的發源地,又最具原生態風貌,是古運河文化絕版之地。”

歷史使命與責任:讓江南水弄堂繁華再現

2009年3月25日正式開游的無錫清名橋古運河景區,再現現代版“清明上河圖”景觀,得益於無錫市尊重歷史、珍愛歷史的責任與使命。

“我們無比敬畏古運河的悠久歷史,無比珍愛不可復制的歷史文化遺產。”清名橋古運河景區管理處處長、江蘇古運河投資發展有限公司董事長肖國宏,在多個場合這樣高調表態,“保護清名橋歷史遺存、傳承歷史文脈、創新街區發展、復興街區功能,這是我們的使命、責任和追求。”

為慎重做好清名橋核心區的保護性修復工作,3年多來,無錫市本著“規劃定功能、策劃定項目”的思路,自1992年開始,歷經16年六輪規劃論證,最後形成了較為前瞻、科學、完備的系統規劃。

按歷史建築原有風貌和傳統樣式修繕或復建南長街兩側等建築房屋近300間,民居建築面積達2萬平方米。

為恢復水弄堂景觀,累計將16家工業企業遷離了運河兩岸,杜絕了生產性污水的排放,完成了核心區沿線道路污水管網的鋪設,並對核心區內河道實施清淤並進行駁岸整治,恢復原有駁岸風貌,

在歷史街區內道路綠化和建築庭院綠化方面,在保護原有土木名樹的基礎上,采用各種地方傳統樹種,避免修復工程建設破壞街區風貌的原真性。

在做好原真性保護、原生態傳承的基礎上,無錫市按照北京大學為清名橋歷史文化街區編制的旅游規劃中“活態博物館”的理念,著力挖掘核心區文化內涵。興建了運河文化藝術館,請國內知名運河研究專家研究了3000年大運河文明史中的重大歷史事件,並以寫實主義油畫為主要藝術表現形式,展現大運河偉大文明史。

在挖掘工商文化方面,該市科學利用省文保單位永泰絲廠建成中國絲業博物館,修復了“絲業大王”薛南溟的舊居、“電氣大王”祝大椿的故居,集中展現了民族工商業的輝煌成就,同時以窯群遺址博物館的修復展示明清時期民窯手工業的輝煌。

在挖掘宗教文化方面,該市完成了水仙道院的修復,並建成無錫道教音樂館,向世人展示了無錫道教音樂這一國家級非物質文化遺產的獨特魅力。

在挖掘民俗文化方面,以核心區民居的修復,全面展示江南水弄堂的民俗民風,並充分挖掘“太湖船點”“捏泥人”“剪紙”等街區非物質文化遺產,再現傳統經典的民間風俗和藝術。

為了將運河兩岸所有建築、水體空間和人物活動,以最自然、和諧的方式展現在人們面前,無錫市利用街區內豐富的歷史遺存,努力將其打造成一座“活態博物館”,通過復原、搭建沿河古戲台、古書場,在和平書場等歷史建築內恢復錫劇表演、評彈曲藝等文化項目,重造無錫“戲碼頭”;通過保護好聚落生活元素、社區文化,開展民俗體驗,展現運河人家風情,以動態的、文化的、開放式的展示,形成館內看歷史人文,館外看活的文物和現存的生活狀態。

正是得益於對歷史文脈的珍愛和傳承,無錫市南長區這條江南水弄堂,在全國24個省、區、市的300余條參評歷史名街中脫穎而出,成功當選第二屆“中國歷史文化名街”。

推薦閱讀:

黃山祁門閃裡鎮因“文明”而閃光

江寧"九十九間半"修繕後迎客上千人擁進

遼寧朝陽雲接寺塔

鐵嶺慈清寺

- 上一頁:千年古鎮朱家角

- 下一頁:京郊北方新派婉約清靈的澗溝村