清幽雅致風光秀麗的

日期:2016/12/14 17:50:30 編輯:古建園林

如果不來天台,完全不能想象這樣一個小縣城,居然有著濃厚、獨特的宗教文化。國清寺作為佛教天台宗的發祥地與天下四絕之一,不僅擁有悠久的歷史、顯赫的皇家地位,更是占有得天獨厚的自然環境、令人心醉的秀麗風光。

國清寺作為佛教天台宗的發祥地與天下四絕之一

國清寺寺宇依山就勢,層層遞高,既有佛教建築嚴整對稱的特點,又給人以靈活自如之感。與其他名剎相比,國清寺的自然景觀具有鮮明的地方特色。寺中每一殿堂樓捨的建築都十分精美,是祖國古代建築的珍品。

國清寺寺宇依山就勢,層層遞高

國清寺位於天台縣城北3公裡的地方,和濟南靈巖寺、南京棲霞寺、當陽玉泉寺並稱“天下四絕”,是佛教“天台宗”發祥地。寺廟始建於隋開皇十八年(598年),是依據天台宗創始人智顗親手所畫的樣式所建的。

寺廟始建於隋開皇十八年(598年)

智顗開創天台宗後,想建一寺廟,作為該宗的正式祖庭,但限於資金,遲遲不得動工。他在臨終遺書晉王,說:“不見寺成,瞑目為恨”。晉王楊廣(後為隋炀帝)見書後,極為感動,便派司馬王弘監造國清寺。唐大中五年(851年),著名書法家柳公權在寺後石壁上題寫的“大中國清之寺”六個大字摩崖石主刻,至今仍清晰可辨。

是依據天台宗創始人智顗親手所畫的樣式所建的

寺內外古樹名木廣布,現存主要建築是南宋時重建的隋塔、雍正年間重修的山門、彌勒殿、雨華殿和大雄寶殿等,以及建於清代中後期的西路三聖殿、羅漢堂和東二路的禅堂。西路的妙法堂和東一路的方丈樓、迎塔樓建於民國時期,均保存完好。

寺內外古樹名木廣布

建於清早期的建築為官式建築,彌勒殿和雨華殿為單檐歇山頂,大雄寶殿為重檐歇山頂,三聖殿、羅漢堂和禅堂是典型的南方廳堂建築,妙法堂、方丈樓和迎塔樓為中西合璧。

在大雄寶殿左側有一座梅亭,亭前花壇植有老梅一株,蒼老挺拔,傳為天台宗五祖手栽,俗稱“隋梅”。這大概是我國現存最老的一棵梅樹了。解放前,因照料不周,隋梅曾數度枯萎;解放後,經過精心照料,隋梅轉青,當花開時,疏枝橫空,暗香浮動。

在大雄寶殿左側有一座梅亭,種著“隋梅”

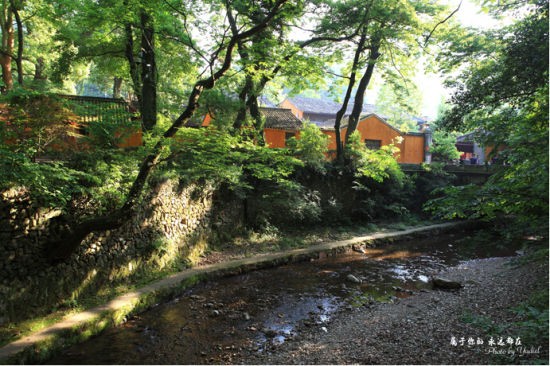

從自然景觀來看,國內大部分古剎均選址於三面環山的谷地,而國清寺卻坐落於四面環山的“五峰層疊郁苕繞,雙澗回環鎖佛寮”世外桃源式的地理環境之中。原來國清寺山門一反常規,朝東開而不朝南開。進山門轉直彎,甬道兩旁濃蔭蔽日,修竹夾道,平添了深幽神秘的氣氛。進彌勒殿,國清奇觀“到眼宛如展畫屏”。這就是國清寺匠心獨運的建築布局的“起、承、轉、合”。

國清寺的選址和面局很有意思的。宋人夏竦寫詩贊道:“穿松渡雙澗,宮殿五峰圍,小院分寒水,虛樓半落晖。”國清寺北倚八桂峰,東靠靈禽、祥雲兩峰,西依映霞、靈芝兩峰,五峰環繞,只在南面有個豁口,為通向天台縣城的通道,使古寺深藏幽谷之中,可見寺址的選擇是很有一番深意的。

國清寺的選址和面局很有意思的

國清寺的山門也很有特色。國清寺象其他寺廟一樣面南而坐,具有正規的建築軸線,嚴格的布局;但在山門處理上,卻陡然轉過九十度,朝東而開。這種處理方法並不是因地形之故所使然,而是完全出於匠心獨運。

因為這樣一變化,便給古寺增添了無限生趣。游人過寒拾亭,越豐干橋,見到的不是一般常見的寺廟建築前方方正正的大廣場,而是完全自然的緩沖地──長12米、寬25米的空地。由此給人悠然自得情趣,產生絕妙建築效果。

縱觀山門外各建築物,莫不是經過精心設計的。隋塔、寒拾亭、“教觀總持”照壁,豐干橋、“隋代古剎”照壁和國清寺山門。它們順地勢安排,沒有一個相互平行,也沒有互相垂直,自自然然地散落各處,卻顯得非常和諧協調。加上青山綠水、古松曲徑,給人們高雅的美的享受。

山門之內,給人們似小不小、似封閉而又不封閉的特殊空間。一進朝東的山門轉入正中甬道,甬道兩旁是僅高1.7米的黃色矮牆,矮牆後面是茂密的竹林,黃綠相襯、色彩和諧,人行其中,有一種輕松自然、親切舒適的感覺。

國清寺作為佛教天台宗的發祥地與天下四絕之一

國清寺寺宇依山就勢,層層遞高,既有佛教建築嚴整對稱的特點,又給人以靈活自如之感。與其他名剎相比,國清寺的自然景觀具有鮮明的地方特色。寺中每一殿堂樓捨的建築都十分精美,是祖國古代建築的珍品。

國清寺寺宇依山就勢,層層遞高

國清寺位於天台縣城北3公裡的地方,和濟南靈巖寺、南京棲霞寺、當陽玉泉寺並稱“天下四絕”,是佛教“天台宗”發祥地。寺廟始建於隋開皇十八年(598年),是依據天台宗創始人智顗親手所畫的樣式所建的。

寺廟始建於隋開皇十八年(598年)

智顗開創天台宗後,想建一寺廟,作為該宗的正式祖庭,但限於資金,遲遲不得動工。他在臨終遺書晉王,說:“不見寺成,瞑目為恨”。晉王楊廣(後為隋炀帝)見書後,極為感動,便派司馬王弘監造國清寺。唐大中五年(851年),著名書法家柳公權在寺後石壁上題寫的“大中國清之寺”六個大字摩崖石主刻,至今仍清晰可辨。

是依據天台宗創始人智顗親手所畫的樣式所建的

寺內外古樹名木廣布,現存主要建築是南宋時重建的隋塔、雍正年間重修的山門、彌勒殿、雨華殿和大雄寶殿等,以及建於清代中後期的西路三聖殿、羅漢堂和東二路的禅堂。西路的妙法堂和東一路的方丈樓、迎塔樓建於民國時期,均保存完好。

寺內外古樹名木廣布

建於清早期的建築為官式建築,彌勒殿和雨華殿為單檐歇山頂,大雄寶殿為重檐歇山頂,三聖殿、羅漢堂和禅堂是典型的南方廳堂建築,妙法堂、方丈樓和迎塔樓為中西合璧。

在大雄寶殿左側有一座梅亭,亭前花壇植有老梅一株,蒼老挺拔,傳為天台宗五祖手栽,俗稱“隋梅”。這大概是我國現存最老的一棵梅樹了。解放前,因照料不周,隋梅曾數度枯萎;解放後,經過精心照料,隋梅轉青,當花開時,疏枝橫空,暗香浮動。

在大雄寶殿左側有一座梅亭,種著“隋梅”

從自然景觀來看,國內大部分古剎均選址於三面環山的谷地,而國清寺卻坐落於四面環山的“五峰層疊郁苕繞,雙澗回環鎖佛寮”世外桃源式的地理環境之中。原來國清寺山門一反常規,朝東開而不朝南開。進山門轉直彎,甬道兩旁濃蔭蔽日,修竹夾道,平添了深幽神秘的氣氛。進彌勒殿,國清奇觀“到眼宛如展畫屏”。這就是國清寺匠心獨運的建築布局的“起、承、轉、合”。

國清寺的選址和面局很有意思的。宋人夏竦寫詩贊道:“穿松渡雙澗,宮殿五峰圍,小院分寒水,虛樓半落晖。”國清寺北倚八桂峰,東靠靈禽、祥雲兩峰,西依映霞、靈芝兩峰,五峰環繞,只在南面有個豁口,為通向天台縣城的通道,使古寺深藏幽谷之中,可見寺址的選擇是很有一番深意的。

國清寺的選址和面局很有意思的

國清寺的山門也很有特色。國清寺象其他寺廟一樣面南而坐,具有正規的建築軸線,嚴格的布局;但在山門處理上,卻陡然轉過九十度,朝東而開。這種處理方法並不是因地形之故所使然,而是完全出於匠心獨運。

因為這樣一變化,便給古寺增添了無限生趣。游人過寒拾亭,越豐干橋,見到的不是一般常見的寺廟建築前方方正正的大廣場,而是完全自然的緩沖地──長12米、寬25米的空地。由此給人悠然自得情趣,產生絕妙建築效果。

縱觀山門外各建築物,莫不是經過精心設計的。隋塔、寒拾亭、“教觀總持”照壁,豐干橋、“隋代古剎”照壁和國清寺山門。它們順地勢安排,沒有一個相互平行,也沒有互相垂直,自自然然地散落各處,卻顯得非常和諧協調。加上青山綠水、古松曲徑,給人們高雅的美的享受。

山門之內,給人們似小不小、似封閉而又不封閉的特殊空間。一進朝東的山門轉入正中甬道,甬道兩旁是僅高1.7米的黃色矮牆,矮牆後面是茂密的竹林,黃綠相襯、色彩和諧,人行其中,有一種輕松自然、親切舒適的感覺。

- 上一頁:雲丘山

- 下一頁:國家級自然保護區——霧靈山

熱門文章