漁洋古建:與大自然的破壞力賽跑

日期:2016/12/14 11:57:13 編輯:古代建築

殘垣斷壁

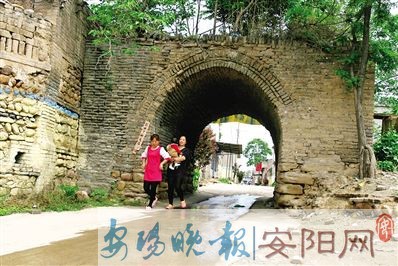

破舊的門洞訴說著昔日的繁華。

屋脊上已經長滿荒草。

保存較為完整的清代建築。

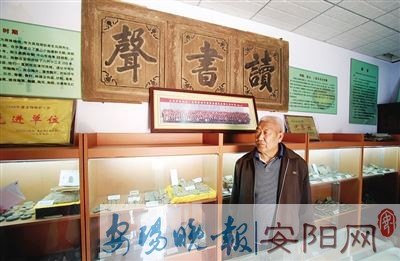

龍振山和他收藏的寶貝。

清代門樓

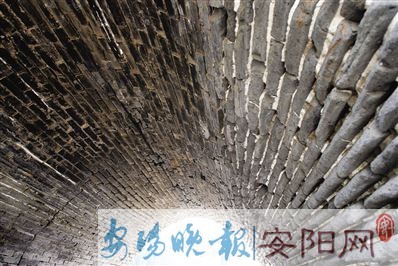

被風化的青磚

漁洋,這個漳河邊的小村莊此前多次引起世人的關注,每一位考古學家走進漁洋,都會當成一次穿越歷史之旅,從邁進村莊的第一步開始,途經清、明、元、宋、北齊、東魏、漢、戰國、商、下七垣、龍山時代,最終止於仰韶時代,一步步向前走,每一個印跡都能讓我們感觸到中華文化的博大精深,以至於我們每走一步都有穿越歷史的幻覺。

站在村北,掬一捧漳河水,濕濕臉面,從穿越歷史的幻覺中回歸,才發現漁洋的厚重也有一些破碎,不必言地下的埋藏,單說那幾百座民居古建,哪一個不是青磚綠瓦、木雕匾額,可惜也正隨風而逝,足夠讓人唏噓不已。讓人欣慰是,漁洋人有一顆真正愛家的心,保護古建已然提上日程,要為6000年的村落文化留下重要印跡。

麥隨風裡熟,梅逐雨中黃。立夏過後,漁洋之行如約而至。出安陽向西北而行,20多公裡的路程,望著窗外一簇簇的綠,心緒卻已然飄到6000年前的漁洋往事。

這些年,漁洋的大名可謂是如雷貫耳,一根卜骨,一塊瓦片,都浸潤著泱泱中華的厚重歷史,各個歷史時期的發展和演變都在這裡留下了印跡,整個村落就是一部用文物記載的活生生反映平民活動的中國通史。

來到漁洋,“土博士”龍振山是不得不見的人物。他的博物館,他的收藏,早已名滿天下,而要了解漁洋自然也離不開這位生於斯長於斯的文化傳播者。

振山老人年近七旬,一輩子的鄉村勞動磨煉出一副好身板,作為當地的文化名人,言談舉止卻很“土氣”,這些年各種榮譽加身,卻沒有改變他身上的鄉土氣息。當面對他收藏的3000多件文物時,這一刻,我們才感受到振山老人的不平凡之處。

那些被掩埋在河溝裡的陶罐殘片,那些被丟棄在沙土中的零碎卜骨,都被龍振山當成寶貝一樣,每一件都要仔細拾掇,40多年來,他守候著這方神秘而神奇的土地,守候著6000年的中華村落文明史。

龍振山讓我們見到了厚重的漁洋文化,關於漁洋的故事此前各類媒體也是不吝渲染,專家學者的記述更是濃墨重彩。那麼這一次,我們從何入手呢?

看完龍振山的博物館,我們隨著老人走出家門,漫步在漁洋村中,一塊匾額映入眼簾——耕且讀,不禁想起馬氏莊園裡的一副對聯:一等人忠臣孝子,兩件事讀書耕田。一塊小小的匾額卻將漁洋人的樸實心態展現得淋漓盡致,再看看面前的這所屋宅,也是有年代的了。

“咱們漁洋的民居也是一絕,這些古建築再不加以保護,恐怕就要毀了。”看著破舊的老屋,龍振山道出了心裡話。而他的這番話,也讓我們的目光從“地下”轉移到了“地上”。近幾年來,大家都在關注漁洋,聚焦點大多在地下的文物,地上的古建築反而沒有多少人去了解,其實,漁洋的民居古建更應得到及時的保護。

說起漁洋村的布局,振山老人就像說起自家博物館裡的寶貝:“村南北長600米,東西寬500米,全村房捨和街道組成一個巨大的“田”字形,中間是東西、南北大街,周圍有北小街、西北小街、西南小街、東小街和東南周家坡小街。過去,四條大街的盡頭各有一座長約三丈、高約一丈五尺、寬一丈有余的磚砌拱券,券裡設有堅固的大門,夜晚大門一閉,加上村外四周有寨牆,匪盜休想入村侵擾。”

現在的村子哪還能見到寨門,這可是難得一見的古建。我們隨著振山老人先來到西寨門,底部以砂巖石為基,拱券為磚結構,內填鵝卵石,門牆南壁上鑲嵌有清彰德府安陽縣漁洋村西街修券石志,此志立於乾隆五十五年,主要記載修廟修券時的捐款情況。“現在村裡的寨門只剩下三個了,東寨門已被毀掉,真是太可惜了。”龍振山告訴我們,寨門上以前都有建築,就拿這西寨門來說,以前上面是文昌閣,廟內除供奉各種泥塑神像外,還塑有泥馬渡康王像。相傳宋高宗趙構從金國逃回,就是在此乘泥馬渡過漳河的,因此老百姓留下塑像,保佑風調雨順,國泰民安。現在,拱券上的青磚已風化剝落,幾棵小樹立於頂上,隨風搖曳。

看完寨門,我們再次走進村內,那些破舊的房屋是漁洋曾經繁榮的象征。在漁洋村,最有名的就是龍氏莊園,村裡人都稱作龍家大院。龍氏莊園坐落在漁洋村東北部,新中國成立前整個莊園占全村面積的四分之一,始建於清乾隆年間,於民國時期陸續建成,歷時近200年。莊園主體建築一宅兩院,南北相對,內有樓房16處120間,過廳7處35間,瓦房26處106間,平房423間,占地面積80多畝。

龍氏莊園的門樓、山牆、房檩、屋脊和牆角上,大大小小的雕刻圖案數不勝數,或花鳥,或神獸,或人物,無不栩栩如生,惟妙惟肖。而如今看去,卻是另一番景象,院內荒草遍布,房屋破敗不堪,殘垣斷壁隨處可見,舉目之處盡是瘡痍,甚至有一排房屋只剩下幾面牆體,房頂都被掀掉了。面對如此殘破景象,觀者無不唏噓。

以前,村民缺乏文物保護意識,村裡許多明清時期的老宅都被拆掉了。2004年後,漁洋村得到了媒體的關注,文物保護提上了日程,村民不再拆除老房子。人為的損害可以防止,自然的侵蝕卻難以抵抗,風吹雨打讓這些上百年的古建逐漸“凋零”。漁洋村受限於經濟條件,無力擔負起維修保護的重任,只能小修小補。漁洋村黨支部書記段運平提起保護這件事,心裡始終有一塊沉重的石頭:“漁洋村已經被評為了國家級的古村落,我們也向上級申請了專項的維修資金,希望能夠快一點兒批下來,讓我們盡快做好保護這件事。”

恢復漁洋古貌,讓漁洋的古建築完整保存下來,這不僅是龍振山的願望,也是漁洋全體村民的願望。“重修一下村裡的南北大街,將當年的明清古建重新建起來,把四個寨門也重新打造一下,還有咱漁洋的龍家大院,那可不比馬氏莊園差啊,如果這些都能實現,相信漁洋一定能成為中國古村落的代表。”談起漁洋民居古建的保護,段運平有止不住的話,他向我們詳細描述了漁洋人對明天家園的構想,雖然,這些還停留在紙面上、規劃中,卻已經很讓人欣慰和振奮。漁洋人心目中已然對明天的家園有了清晰的定位,就是要把漁洋村打造成中國古村落的代表。

振山老人將漁洋文化毫無斷層地保護下來了,可是漁洋不能僅有一個龍振山。保護漁洋古村落,需要更多的漁洋人和有識之士來關注、關心,用我們熱誠,用我們的智慧,切實保護好漁洋的民居古建,為6000年中華村落文明史多留下一些遺存。

評論

保護古建刻不容緩

行走在漁洋村,隨處可見歷史的滄桑,感受厚重文化的同時,也為遺存的殘破而心痛。如果說十幾年前,我們不知道文物保護的概念,放任歷史遺跡的損壞還情有可原,那麼如今,十幾年來都知曉的問題還沒有得到解決,這筆賬如何算確實值得思考。

曾經,我們向往大城市的高樓大廈、高速公路和現代化的生活,迫切地想告別舊的生活方式,於是,把古建築、古民居看成是一個地區貧窮落後的標志,毫不猶豫地進行改建或拆除。現在,日新月異的城市和鄉鎮建設成果,也讓我們享受到了高科技帶來的方便、快捷、舒適的現代生活。而突然間,生活變了,變得不再精致了,不再詩情畫意了。曾經生活過的古民居沒有了,曾經走過的石板路、石拱橋沒有了,那半山腰的古塔沒有了……眼前,是停滿了汽車的居民小區、柏油路、水泥立交橋和電信鐵塔……離家求學、經商幾年後回到故土的游子,都找不到家了!

古建築是一種文化精神的載體,通過古建築,可理解豐富的文化內涵。在一定意義上,它們是某個地區“歷史記憶的符號”和“文化發展的鏈條”,因為,它們見證了這個地區幾百年甚至上千年歷史的滄桑變化。一旦破壞,就再難以恢復和接續。一座古代的建築無論如何破舊,其內在的文化內涵與千年的歷史痕跡是無法被替代的。反之,一座當代的仿古建築無論在外形上多麼神似,但如果其內在的歷史遺跡幾乎為零,其文化內涵肯定無法達到與古跡相同的高度。記錄歷史、展示文化、載托靈魂,就是古建築的真正意義和價值。

漁洋村的古建築只是當代農村古建的一個縮影,放眼全國,散落在農村的古建幾乎都存在年久失修、即將完全破損的問題,保護已經是一個刻不容緩的問題。

- 上一頁:清湖村古建築換新顏

- 下一頁:現代社會需要古建築的返璞歸真