廣東深圳市鹹頭嶺新石器時代遺址

日期:2016/12/15 15:03:51 編輯:古代建築

深圳鹹頭嶺是環珠江口地區一處典型的濱海史前沙丘遺址,過去曾進行過多次考古發掘。2006年3~4月,深圳市文物考古鑒定所對該遺址進行了第五次發掘,揭露面積為555平方米,取得許多新的學術收獲。此次發現的文化遺存包括新石器時代和商時期兩個階段,其中以新石器時代遺存最為重要。

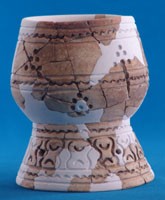

深圳鹹頭嶺是環珠江口地區一處典型的濱海史前沙丘遺址,過去曾進行過多次考古發掘。2006年3~4月,深圳市文物考古鑒定所對該遺址進行了第五次發掘,揭露面積為555平方米,取得許多新的學術收獲。此次發現的文化遺存包括新石器時代和商時期兩個階段,其中以新石器時代遺存最為重要。該遺址的新石器時代文化遺存內涵極為豐富,發現的遺跡主要有灶、房基及大面積的紅燒土面等。出土陶器以夾砂陶為主,器類主要有釜、碗、支腳等;泥質陶多為白陶和彩陶,還有少量磨光黑陶,器類包括罐、杯、盤、豆、缽等;石器種類有锛、拍、砧、石餅、砺石等。此類遺存可分為五個階段,根據碳十四測年數據加以推定,第Ⅰ段的年代上限距今近7000年,第Ⅱ段的年代下限為距今6600年前後,第Ⅲ段的年代為距今6400年前後,第Ⅳ段的年代為距今6200年前後,第Ⅴ段的年代略晚於第Ⅳ段。商時期文化遺存所出陶器同樣以夾砂陶為主,泥質陶較少,器類主要有罐、釜、尊和器座等;石器包括锛、镞、砺石等。

鹹頭嶺遺址的發掘具有重要的學術意義。例如,在工作過程中總結出一套沙丘遺址的發掘技術程序,有效解決了固沙的難題,對今後提高同類遺址的發掘水平可能有借鑒作用。該遺址的新石器時代第Ⅰ段遺存,是珠江三角洲地區目前所知年代相對准確的最早期人類活動的遺留物。該遺址還為環珠江口地區距今近7000年至6000年的考古學文化分期、斷年樹立了重要標尺,為本地區其他相關遺址的研究奠定了基礎。鹹頭嶺遺址與環珠江口地區同時期其他遺址相比較,面積最大,出土遺物最為系統、豐富,器物制作的工藝水平也最高,尤其是新石器時代第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的遺物在其他遺址中少見,這很可能表明當時這裡是對周邊地區有較強文化輻射力的一個中心聚落遺址,因此它也是深入認識環珠江口地區新石器時代考古學文化的關鍵之一。此外,有跡象表明鹹頭嶺文化的白陶和彩陶受到了湘西地區高廟文化——松溪口文化比較強烈的影響;鹹頭嶺文化的偏晚階段則有可能與洞庭湖區的湯家崗文化、大溪文化存在直接或間接的聯系。

鹹頭嶺遺址的發掘具有重要的學術意義。例如,在工作過程中總結出一套沙丘遺址的發掘技術程序,有效解決了固沙的難題,對今後提高同類遺址的發掘水平可能有借鑒作用。該遺址的新石器時代第Ⅰ段遺存,是珠江三角洲地區目前所知年代相對准確的最早期人類活動的遺留物。該遺址還為環珠江口地區距今近7000年至6000年的考古學文化分期、斷年樹立了重要標尺,為本地區其他相關遺址的研究奠定了基礎。鹹頭嶺遺址與環珠江口地區同時期其他遺址相比較,面積最大,出土遺物最為系統、豐富,器物制作的工藝水平也最高,尤其是新石器時代第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的遺物在其他遺址中少見,這很可能表明當時這裡是對周邊地區有較強文化輻射力的一個中心聚落遺址,因此它也是深入認識環珠江口地區新石器時代考古學文化的關鍵之一。此外,有跡象表明鹹頭嶺文化的白陶和彩陶受到了湘西地區高廟文化——松溪口文化比較強烈的影響;鹹頭嶺文化的偏晚階段則有可能與洞庭湖區的湯家崗文化、大溪文化存在直接或間接的聯系。

- 上一頁:陝西宜川縣龍王辿舊石器時代遺址

- 下一頁:甘肅禮縣大堡子山早期秦文化遺址

熱門文章

熱門圖文