嶺南古村落——肇慶黎槎村

日期:2016/12/14 13:28:57 編輯:古代建築有哪些

回龍黎槎古村落位於高要市回龍鎮北面的1.5公裡黎槎崗上。始建於南宋嘉定年間,清朝中期進行過重修、擴建。距今已有700多年的歷史。由於該村沒有水利堤防設施,低窪地帶常受洪水淹浸,所以村民們多將房屋建於山腰上。因該山崗形體似鳳,故又名“鳳崗”。鳳必朝陽,所以村民們都選擇了鳳崗的東面或東南面進行居住,祈求村莊不斷發展壯大,期望族人的生活越過越好。明清時期,當地政府推行了不少促進生產發展的政策法令,開展了大規模的堤圍修築工程,促進了經濟和文化的發展,其生產水平也不斷提高,人口亦隨之不斷增加。當時的黎槎村也和西江一帶不少村落一樣,開始了加固、更新、發展水利設施。同時,黎槎村有很多村民飄洋過海,外出謀生,到清朝中後期,他們紛紛回鄉興建房屋,由於從海外回鄉建房的人數較多,黎槎村便自然被人們稱作“華僑村”。住戶以蘇、蔡兩姓人家為主。最興旺時,裡面住了好幾百戶人家。

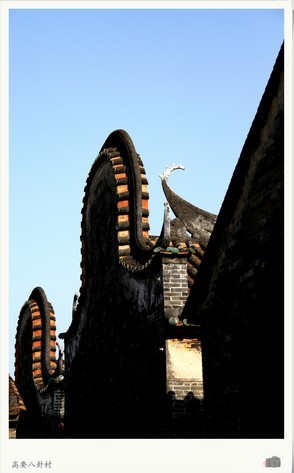

槎村具有嶺南典型的水鄉建築特色,因具有10座門樓而被俗稱為“九裡一坊”,每座門樓皆以儒家文化裡仁思想命名。村落整體布局承傳了明清時期廣府村落中典型的“梳式布局”和“二元一體”布局。高空俯瞰既像一頂倒扣的帽子,周邊水塘環繞,村內巷道似通非通,似連非連,曲折玄妙。幾條通往村外的道路呈放射狀,又像一個謎宮。村內共有10個門樓,每個門樓均有古榕和水塘映襯,村民出入都要通過門樓,10個供村民日常出入的門樓,每個門樓有不同的名稱::仁華裡、仁和裡、居和裡、淳和裡、尚仁裡、興仁裡、柔順裡、毓秀裡、遂德坊、遂願裡,逐一進入我們的視野。門樓古樸典雅,淳和裡的對聯是:“淳風載福,和氣致祥。”連名字和對聯都讓人感覺到儒雅之風撲面而來。

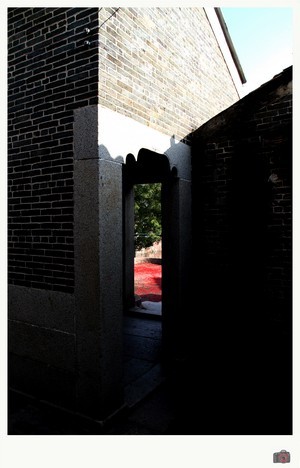

黎槎村不但具有古村落的特征,而且還有以下幾個與眾不同的特征:一是以水為脈。水為萬物生長之源,沒有水則難以生存。該村環村大道外圍的護村池塘,總面積達10000多平方米,既可養魚,又可美化環境,更重要的是起到護村抗敵的防御作用。二是以屋牆為圍。自古以來,人們不論在開村還是建宅,都非常注重村界和宅界。過去人們在比較安全的地方建村,僅立界碑,而在一些容易受賊人滋擾或外族侵犯的地方則建圍牆來防衛。黎槎村既不立界碑,也不建圍牆,以本村最外圍的一層周邊房屋臨環村大道一側的外牆作防護牆。三是以石為基。該村落的門樓及其附近的房屋和主巷道都是以石為基礎。在10個門樓中除“遂德坊”門樓外,多用花崗巖或紅砂石砌築房基;在門樓的內、外巷道上都用鹹水石或紅砂石鋪砌路面。

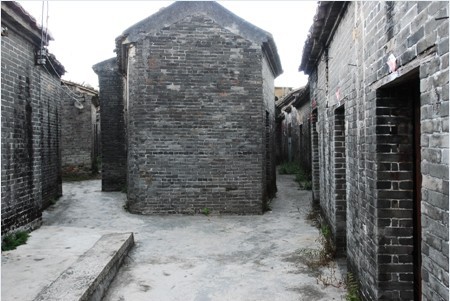

回龍鎮黎槎村內四邊山環水繞,小橋流水,綠樹成陰。一幢幢古老的青磚大屋圍繞中間的圓心而建,密密麻麻地“擠”在一起。整條村莊就像一間大屋,一間大屋就成了一條村莊。從空中俯瞰,村落的一幢幢房子構成一個個圓圈,結構整齊,地勢天成,圖案優美。

黎槎村有條約600米長的環村小路,駕車轉一圈,可以感覺村莊是圓的。粗略地數了數,這個圓形村莊最外一圈約有80—90間房。遠遠望去,房子之間略呈弧形分布。每進一圈,房屋遞減。至圓心處,已不構成圓形,而是三角形狀。這裡也是村中最高處,建有祖廳,是村中辦理紅白事的地方。這裡的圓形村莊與客家大圍屋有所不同,後者是封閉的,而這裡並不封閉,村道因此呈放射狀,有多個路口進村。為什麼建成圓形村莊?古時,土匪山賊頻頻出沒,為了拒敵防賊,便於管理,圍屋內的房子向內開門,一個家族一個出入門樓,門樓裡又分為各自獨立的小家;家與家、族與族之間既互相守望,又各自為政,當有賊人來犯,出口大門一關,就可以來個甕中捉鱉,因此即使是在戰爭紛亂和社會動蕩的時候,這個村仍然能夠保持太平,大部分屋子還屬當年建造,損壞的並不多。

推薦閱讀:

嶺南古村落——開平自力村

雲南會澤縣白霧村

香格裡拉獨克宗古城

泮廬:倚水而建的徽派代表建築

- 上一頁:台北中山林安泰古厝

- 下一頁:神的建築與“人”的建築