仿古建築設計構造有講究 杭州砸人牌坊構造不匹配

日期:2016/12/14 13:27:08 編輯:古代建築有哪些

悲劇過後,最關鍵的是吸取教訓。在中式傳統建築中,木立柱、石基座應該如何設計建造,才能避免類似牌坊倒塌事件再次發生?

記者昨天請教了多位古建專家,了解到木立柱和石基座的連接形式常見的有4種,分別是杯型式、夾桿式、鋼筋式和抱箍式。

河坊街牌坊采取的就是“杯型式”。有專家認為,這種建造方式,牌坊中不多見,一般適用於木廊――木廊柱子多且木柱較短,一來木柱與雨水接觸面少,不容易腐壞;二來即使其中有一兩根木柱被腐蝕,也不至於立時傾覆。

清河坊牌坊為“杯型式”原本適用於低矮的木廊設計。

關於河坊街牌坊的倒塌,杭城古建專家洪先生認為:“這個牌坊的構造方式和材料不匹配。”洪先生說,通俗來講,建造牌坊時,柱子若是木材,一般不建議采用“插入石基座式”結構,因為即便設計了排水溝、做好了防腐,也還是很難防腐爛、防傾覆。

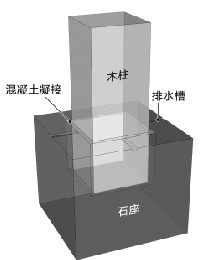

柱子若是石材,倒是不怕雨水浸泡,可以設計成插入式結構。杯型式一般木頭外先裹一層混凝土,灌實縫隙,減少雨水滲透;然後將混凝土木柱插入石頭基座。

“不過,因為木頭熱脹冷縮的系數跟混凝土不一樣,所以要完全沒有縫隙,不太可能,”另一位專家說,因此這樣的設計中,在石頭基座上挖幾條排水槽是必須的,“萬不能令木柱底部積水。”

不過,即便有混凝土包裹、有排水槽,這樣的設計也被認為不盡合理。

“這種建造方式,本來就不多見,防腐是最大問題。紹興倒是有這種形式,不過一般用於建造木廊。因為木廊柱子多,爛了一兩根也不至於傾覆;木柱子也短,與雨水的接觸面少,比較不容易腐壞。”專家說,對於像河坊街牌坊這樣高大、且只有兩根柱子的建築,我們是相當不推薦采用“杯型式”設計的。

中間一根大木柱子,兩側用夾桿石緊緊夾住,中間一根石頭橫穿木柱,就將這3樣東西串了起來,看起來,固定得挺牢。

在古建築中只有牌坊(牌樓)才會采用“夾桿式”,與其他建築不同,牌坊是孤零零的單片建築,最怕大風,“夾桿式”用於保護柱子,起到穩固作用。

抱箍式,又叫抱鼓石,俗稱“門鼓石”、“圓鼓子”,在門樓和垂花門中很常見。老底子講究,並不是所有門樓都能安置抱鼓石的,比如衙門口有鼓是為了“擊鼓升堂”用的。所以,只有官宦人家的門樓,才能安放象征權利的抱鼓石。

屬現代設計,多用於仿古建築。木柱子中間貫穿一根長長的鋼筋,鋼筋被固定在石頭基座裡。

記者昨天請教了多位古建專家,了解到木立柱和石基座的連接形式常見的有4種,分別是杯型式、夾桿式、鋼筋式和抱箍式。

河坊街牌坊采取的就是“杯型式”。有專家認為,這種建造方式,牌坊中不多見,一般適用於木廊――木廊柱子多且木柱較短,一來木柱與雨水接觸面少,不容易腐壞;二來即使其中有一兩根木柱被腐蝕,也不至於立時傾覆。

杯型式

清河坊牌坊為“杯型式”原本適用於低矮的木廊設計。

關於河坊街牌坊的倒塌,杭城古建專家洪先生認為:“這個牌坊的構造方式和材料不匹配。”洪先生說,通俗來講,建造牌坊時,柱子若是木材,一般不建議采用“插入石基座式”結構,因為即便設計了排水溝、做好了防腐,也還是很難防腐爛、防傾覆。

柱子若是石材,倒是不怕雨水浸泡,可以設計成插入式結構。杯型式一般木頭外先裹一層混凝土,灌實縫隙,減少雨水滲透;然後將混凝土木柱插入石頭基座。

“不過,因為木頭熱脹冷縮的系數跟混凝土不一樣,所以要完全沒有縫隙,不太可能,”另一位專家說,因此這樣的設計中,在石頭基座上挖幾條排水槽是必須的,“萬不能令木柱底部積水。”

不過,即便有混凝土包裹、有排水槽,這樣的設計也被認為不盡合理。

“這種建造方式,本來就不多見,防腐是最大問題。紹興倒是有這種形式,不過一般用於建造木廊。因為木廊柱子多,爛了一兩根也不至於傾覆;木柱子也短,與雨水的接觸面少,比較不容易腐壞。”專家說,對於像河坊街牌坊這樣高大、且只有兩根柱子的建築,我們是相當不推薦采用“杯型式”設計的。

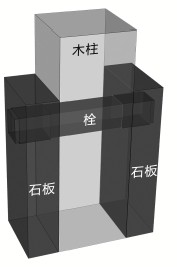

夾桿式

這種設計挺容易理解,有點像傳統早點“燒餅油條”。中間一根大木柱子,兩側用夾桿石緊緊夾住,中間一根石頭橫穿木柱,就將這3樣東西串了起來,看起來,固定得挺牢。

在古建築中只有牌坊(牌樓)才會采用“夾桿式”,與其他建築不同,牌坊是孤零零的單片建築,最怕大風,“夾桿式”用於保護柱子,起到穩固作用。

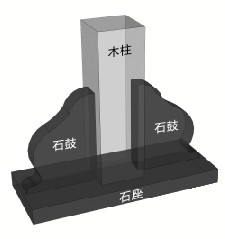

抱箍式

抱箍式與夾桿式同樣道理,不過兩邊的石抱箍像被削了底兒的半個葫蘆,因為落地面積更大,適用於高、大、粗的木柱。抱箍式,又叫抱鼓石,俗稱“門鼓石”、“圓鼓子”,在門樓和垂花門中很常見。老底子講究,並不是所有門樓都能安置抱鼓石的,比如衙門口有鼓是為了“擊鼓升堂”用的。所以,只有官宦人家的門樓,才能安放象征權利的抱鼓石。

屬現代設計,多用於仿古建築。木柱子中間貫穿一根長長的鋼筋,鋼筋被固定在石頭基座裡。

鋼筋式

鋼筋式,在現代一些仿古建築中使用,往往山林景區中建造居多,因為山間潮氣氤氲,木柱子常常腐爛,鋼筋就好比是一根“安全帶”,保護游客市民生命安全。“這種設計,即便木頭柱子爛空了,可能會歪斜,不過,因為鋼筋強勁的拉扯作用,至少不會倒塌。”

專家說,以上這三種設計有個共同的特點――木頭僅僅是擱在石頭上,不嵌入,就不容易積水、腐爛。

推薦閱讀:

今昔廣州陳家祠

精美絕倫的潮州己略黃公祠

花間堂•周莊季香院

江南水鄉的明清庭院

- 上一頁:中國皖派傳統建築風格

- 下一頁:今昔廣州陳家祠

熱門圖文