龍門石窟

日期:2016/12/14 12:47:57 編輯:古代建築有哪些

相傳遠古時期,洛陽南面有一大片煙波浩淼的湖水,周圍青山蒼翠,芳草萋萋。人們在山上放牧,在湖裡打魚,過著平靜的生活。村裡有個勤勞的孩子,天天到山上牧羊,常常聽到從地下傳出“開不開”的奇怪聲音,回到家,便把這件事告訴給母親。母親想了想,便告訴他,如果再聽到的話就回答:“開!”誰知一聲未了,天崩地裂,龍門山傾刻從中間裂開,洶湧的湖水從裂口傾出,奔騰咆哮地繞過洛陽城,一瀉千裡流向東海。水流之後,無數清泉從山崖石罅中迸出,蓄為芳池,瀉為飛瀑。兩山的崖壁上則出現了無數蜂窩似的窟隆,窟隆內影影綽綽全是石像,有的眉清目秀,有的輪廓不清,千姿百態,蔚為奇觀。從此,龍門石窟便名揚天下了。

其實,龍門石窟的產生自有其歷史緣由,但這則神話傳說,卻反映了古代勞動人民豐富的想象力,也贊美了龍門石窟巧奪天工,精妙絕倫的雕刻藝術。

龍門位於洛陽市南13公裡處的伊水河畔。這裡兩山對峙,伊水中流,狀若門阙,因而古稱“伊阙”。詩人們留下的“中斷若天劈,鑿山導伊流”、“峥嵘兩山門,共扼一水秀”詩句,是極好的寫照。又因地處隋唐“龍庭”所在都城的正南,故亦稱“龍門”。唐代詩人白居易曾這樣評價:“洛都四郊山水之勝,龍門首焉”。自古以來,“龍門山色”被譽為洛陽八大景之首,是洛陽最好的風景區。伊阙自古以來就是交通要道和兵家必爭之地,也是古時洛陽南面的門戶和屏障。龍門石窟風景名勝區主要由龍門石窟、香山寺和白園等組成。這些景點或山青水秀,曲徑通幽;或奇峰怪石,流泉飛瀑,令許多游人流連忘返。

龍門石窟龍門石窟與敦煌石窟、雲岡石窟並稱為中國三大石窟,1961年國務院公布為國家重點文物保護單位。

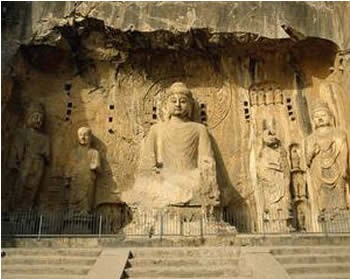

2000年11月30日已被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。2001年被國家旅游局評為4A級旅游區。龍門東西兩山為地質史上“古生代”石灰巖,.石質堅硬,不易風化,宜於精雕細刻;又因近於魏、隋、唐帝都,為全國政治、經濟,文化中心,經濟發達,交通便利,山勢天成,風景秀麗,氣候溫和,北魏、隋、唐時王朝又崇佛熱衷建造石窟,佛教發展迅速,洛陽曾長期是佛事活動的中心,所以龍門造像應運而生。它開創於北魏(約公元3年),歷經東魏、西魏、北齊、北周、隋唐、北宋諸朝,其開鑿時間達400余年。據不完全統計,現有佛龛2300多個,佛像11余萬尊,塔70余座,碑刻題記2800余品。其中最大的佛像

高達17.14米,最小僅2厘米。這些大小不一的佛龛如蜂巢一般,密布在東西兩山的崖壁上,南北綿延達1000多米,數量之多,藝術水平之高,令人歎為觀止。

龍門石窟藝術表現出印度文化與中國文化相融合的特點,它是北魏王朝遷都洛陽實行漢化,與魏晉洛陽和南朝地區先進而深厚的漢文化相融合、碰撞開鑿而成。因此,從開創之始,就具有世俗化、中國化的趨勢。而有別於西部、北部、西南部的石窟藝術。

萬佛洞

萬佛洞是一座典型的唐代紀年窟。它是永隆元年(公元680年)大監姚神表,內道場智運禅師為唐高宗、武則天及其諸子營造的“功德”窟。造像為一佛二弟子二菩薩二天王二力士二獅子和二供養人。本尊阿彌陀佛高4米,結跏趺坐於束腰八角蓮花須彌座上,面相豐滿圓潤,雙手施無畏印,顯得格外靜穆安詳,與佛座束腰部位四個負重力士雄健而奮力的姿態,形成一動一靜的鮮明對比。坐佛以上壁面,有千姿百態的五十四個蓮花供養菩薩。南北二壁有密密層層的萬佛,它們的形象雖千篇一律,卻給人千變萬化的感覺。壁基還有伎樂浮雕,二舞伎翩翩起舞,十樂伎伴奏。伎樂者披飾飛舞的飄帶,更增強了優美動人的風韻。兩個身披铠甲、足踏夜叉的天王,身材低矮碩壯,脅侍弟子與菩薩間,各有一個雍容華貴的供養人,是世俗貴族婦女的形象。洞口外二力士怒目握拳、力健有余,藝術解剖的運用,恰到好處。萬佛洞外南壁,有一觀音像龛。觀世音菩薩立像高85厘米,臉龐豐滿圓潤,體態豐腴健美,左臂自然下垂,手掂淨瓶,右臂向上彎曲偎胸,持拂塵(麈尾),搭於右肩。它以略微扭動的身軀,鼓起的腹部和歪斜的頭部,構成優美而富於節奏的曲線,顯得既含蓄又端莊,既有變化又不外露。

奉先寺

別有洞天的奉先寺大盧捨那像龛,是由長安兩位高僧等人奉命主持開鑿的摩崖像龛。它雕飾奇偉,冠於當世。該像龛始鑿於唐高宗初年,時至鹹亨三年(公元675年)畢功。該像龛造像為一佛二弟子二菩薩二力士和二供養人。本尊是結跏趺坐的大盧捨那佛,通高17.14米,頭高4米,耳長1.9米,豐頤秀目,儀表堂堂,與史載武則天的相貌“方額廣頤”相吻合,似為武則天的形象化身。為全力塑造大盧捨那佛的典型,著名建築藝術家韋機和匠師們調動一切造型藝術的手段,恰到好處地運用對比、誇張的藝術手法,進行烘托、渲染。大盧捨那佛螺形發髻,身披通肩式袈裟,它嘴角稍翹,似呈微笑狀;頭部稍低,略作俯視態。作者在形象上追求莊嚴、雄偉而又睿智、慈祥的性格。在陰晴早晚的不同光線下,呈現出寧靜含蓄而又神秘的微笑,誠如造像題記所說的“大慈大悲,如月如日”。左右兩側嚴謹持重和聰明溫順的二弟子,端嚴矜持的二菩薩,孔武碩壯的天王,赤膊袒胸、蹙眉怒目的金剛力士以及供養少女、脅侍、護法群像,映襯了大盧捨那佛的高大形象。因此,在某種意義上,它又是大唐盛世的藝術概括。