山西小西天彩色懸塑

日期:2016/12/14 13:14:09 編輯:古代建築有哪些

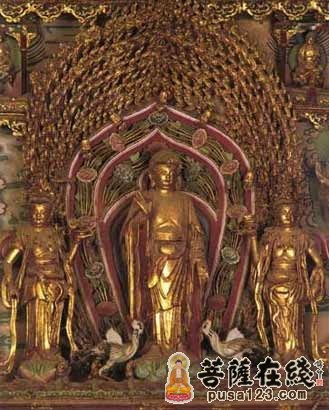

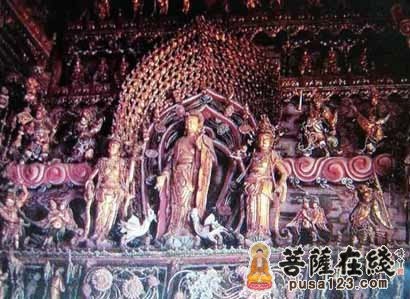

小西天彩色懸塑

小西天彩色懸塑

小西天彩色懸塑

小西天彩色懸塑

小西天彩色懸塑

小西天原名千佛庵,位於山西省隰縣城西一裡許的鳳凰山巅,是一座佛教禅宗寺院,由明代東明禅師創建於明崇祯二年(1629)。初因大雄寶殿內有佛千尊而得名,後因重門額題“道人西天”,又為區別城南另一座明代寺院“大西天”而更名小西天。整個寺院依山疊造,構思巧妙,高低有別,錯落有致,地盡其用,渾然一體,特別是大雄殿寶殿內滿堂木骨泥質懸塑藝術,貼金敷彩,金碧輝煌,精巧玲珑,梁架彩畫富麗典雅,頗具特色,堪稱中國雕塑藝術史上的“懸塑絕唱”,僅大雄殿寶殿的彩塑精品就占全省明清彩塑作品的4%以上,而這些佳作僅塑於面積只有169.6平方米的小殿堂內,堪稱佛教彩塑藝術之瑰寶。加之寺院所藏傳世罕見的官版《明永樂北藏》,成為研究中國佛教史、藏經史、倫理道德乃至民俗的稀世珍寶。1996年小西天被公布為第四批全國重點文物保護單位,同年經臨汾市宗教部門批准為宗教活動場所。

據康熙《隰州志》二十四卷李呈祥撰寫的《千佛庵碑記》小西天工程“始自己巳年,遞自甲申”,另據清光緒《山西通志》中“千佛庵,以崇祯己巳年釋道亮所建”,己巳年為1629年(明崇祯二年)。部分文獻稱小西天創始人一日釋道亮,一日東明禅師,據康熙二十五年碑載“比丘隆鑒為東明公三世嫡孫也”,別據李呈祥碑中記載:“道亮復謀與其徒興秀、徒孫隆鑒。”即東明與道亮實際上為一人,或許東明是法名,道亮是法號或別名,只是在各個時代的碑文中的稱謂不同,使人混淆不清,產生誤解。據《千佛庵碑記》記述,在明代萬歷年間,五台山火場寺僧東明,游至隰縣,見縣城西北的土山形似鳳凰,山上樹木茂密,環境幽靜,適宜建造寺廟,於是產生了在此山修建千佛庵的強烈願望,期盼未來寺院佛像之盛。此後,東明禅師四處化緣,募集資金,於崇祯初年正式動工興建,前後歷時15年,於明崇祯十七年主建築大雄寶殿及兩側的文殊、普賢兩殿、韋馱殿、鐘樓二樓、東西廊房、憑欄護壁及山下的趨善橋等初步建成,形成了以大雄寶殿、無量殿為中心的建築群。據《千佛庵碑記》謂:“燕僧道亮住錫此山,更名鳳凰,取其似也。乃漸鏟險就夷,……始自己已,遞至甲申,”己巳為1629年,甲申為1644年。另有大雄寶殿明間脊檩下方題記板上現有:“時崇祯十七歲次七月壬申貳拾七日壬子午時上梁大吉,奉直大夫庚辰特用欽授隰州知州浙西戈用忠,將仕吏目郭從善”墨書題記。

小西天以布局新穎,精巧玲珑,格調別致而著稱。寺院三面環山,兩側土崖峭立,庵前臨河,古樹清流環繞。整個寺院占地面積僅有1100多平方米,在極其有限的空間,建有大小不等、高低錯落、南北對稱的建築20處,並以洞為門,把上院、下院、前院三個建築群分隔和連通。寺院三分之二的殿堂為雙層建築結構,層疊曲折,小中見大,曲徑通幽,渾然一體。它的特點可以用小、巧、精、奇四個字來概括。清人宋寫道:“茲山之高,不過數百步耳,茲山之大,止設數十榻耳。”小西天的景象一切都在小中體現,足見它“小”的不俗;“因此布景,種種清秀”,足見它巧的靈活;寺院布置巧妙,殿堂構造缜密,雕刻精細,出神入化,足見它精的細致,“左仰古寨,千仞絕壁,右帶兩坡,峰戀疊翠”,足見它奇的撥萃。小西天因地形限制,又為取其西方極樂世界之寓意,把主要建築擺在東西中軸線上,將寺院依山勢自然分成三個院落。

下院沿西天湖而行,越過通天橋,踏146級台階至第一道山門,洞門原有篆額“千佛”二字,民國年間,改用山西書法家柴繼羔的隸書“小西天”,意為步入西天極樂世界。穿越10多米長的土洞,攀踏82級台階,第二道山門迎面而立,額題當代書法家李殿清“道入西天”四字,暗示游人西天已近在眉睫。穿門數步,折向朝南便進入第三道山門,平步從容而進,就到了下院。下院是一個四方院落,也是寺廟的主體。主要建築有無量殿,坐西面東而築,因供奉無量壽佛,取佛法無量之意,又因殿內無梁柱支撐,亦稱“無梁殿”,建成於明崇祯初年。殿的後部供奉著順治七年工部侍李呈祥敬奉的五尊銅鑄三世佛及文殊、普賢二菩薩佛像。還存有光緒二十六年木碑一通。無量殿是小西天寺院的法堂,也是僧人誦經、講法、皈戒的禅堂。與無量殿相對的是韋陀殿,殿內供奉著清順治五年用整根楠木精雕細刻的韋馱佛像,像體威武逼真、工藝精湛、形象生動。在韋陀殿背後兩側各有一門,一日“疑無路”,一日“別有天”,都可到前院。無量殿東北方,有半雲軒,舊時為客堂,現成為藏經合,合內珍藏著一部保存完整的明永樂版大藏經(史稱明永樂北藏),共7000余卷。

上院從下院通往上院的道路,巧妙地建在無量殿右側牆角一洞內,門小僅容身,梯路窄小,盤旋而上,出通道便是上院文殊殿,自文殊殿內可登臨上院。上院是全寺建築的精華,有大雄寶殿、文殊、普賢兩殿。大雄寶殿是上院的主建築,也是小西天的主體建築,總面積169.6平方米。坐西向東,踞於下院無量殿殿尾土崖之上,位置前後相錯,上下呼應。大殿平面用木柱36根,皆為直柱造,殿內正面排列著五個相互連通的佛龛,“藥師”、“彌陀”、“釋迦”、“毗盧”和“彌勒”等諸佛端坐蓮台,各飾錦衣,神態自若,面容慈祥,十大弟子分站兩旁,造型優美,生動傳神,表情含蓄,惟妙惟肖。殿前檐柱上有一副木刻對聯,為趙樸初所題,聯日:“東土西方微塵不隔,人間天上萬旬莊嚴”,殿前檐明間廊下高懸著清順治十三年(1656)隰州知州祖澤闊題寫的“大雄寶殿”木匾一塊。在大雄寶殿左右配有文殊殿和普賢殿,文殊殿坐北向南,建於無量殿左梢間之上,殿前插廊,單檐懸山頂,存有文殊佛像1尊。此殿也是連接上下兩院的必經之路。普賢殿從南向北,建於無量殿右梢間之上,殿前插廊,單檐懸山頂,存有普賢佛像1尊,與文殊殿遙相呼應。

小西天以明代的彩色懸塑藝術而聞名,尤其是大雄寶殿的彩塑堪稱中國雕塑藝術史上的“懸塑絕唱”,也是明清時代中國佛塑的精品和傑出代表作。殿內仙宮佛國,金碧輝煌、彩塑滿布、光彩奪目、色澤艷麗。整個殿內的牆壁、梁柱、頂棚上,都懸塑著佛教弟子和故事中的飛禽走獸,造型優美,惟妙惟肖。尤其是護法、韋陀、金剛、善財、龍女、樂伎、飛天、大鵬、白鵬、孔雀等作品,給人以強烈的感染,是不可多得的精品。樂伎們輕歌曼舞,飛天們安詳飄動,神鳥們快樂翔游,俨然太平盛世,天上人間。這些彩塑藝術造型生動、姿態各異,多而不亂、繁而為雜,高者達3米多,小者僅有拇指大小。在三十三重天內,數千尊大小懸塑佛像神采飛揚,俨若真人,喜怒哀樂,各盡其妙,或動或靜,扣人心弦。全堂彩塑是我國少見的彩塑藝術群塑,特別是在懸塑的制作上,具有不可估量的歷史和藝術價值。更為珍貴的是殿內梁架上的彩繪一用瀝粉貼金制作的近似宮廷規制的龍鳳和玺,這種彩繪藝術屬皇家彩繪,造價昂貴,在此偏遠山區發現,實為罕見。

小西天彩塑在立意、題材、構圖、技法上標新立異,推陳出新,內容豐富、藝術精湛,表現了古代藝匠對佛教的深刻感悟力和對藝術的非凡表現力。它以建築物內部的壁、梁、柱、檩等為依托,塑造各種人物、場景和數不勝數的裝飾物,並在各種人物和場景之間以巧妙的過渡反映相互間存在的某種聯系,又以傾斜、俯瞰、跳躍、飛翔等各種姿態彼此協調,造成一種凌空蹈虛、俯視下界的空間感和真實感。這一獨特的雕塑藝術語言和形式,在有限的空間裡涵容了無限的內容,大大拓展了藝術境界,淋漓盡致地表現了西方極樂世界無量無盡、微妙嚴淨的哲理和浪漫意韻。在山西現存明清彩塑作品有23000多尊,小西天的彩塑就多達1000多尊,而這些彩塑又塑於面積僅169.6平方米的小殿堂內。古建築專家吳銳在《文物》雜志撰文:“小西天依山疊造,構思巧妙。特別是大雄寶殿內滿堂木骨泥質懸塑造像,貼金敷彩,金碧輝煌,享譽甚高,梁架彩畫富麗典雅,頗具特色,是我國明未清初的重要有歷史文化遺產。”

前院步出“別有天”或“疑無路”,便進入前院,放眼望去,遠山近水,柳暗花明,半城之景盡收眼底。前院建築是由地藏殿,鐘、鼓二樓,孤桐峰頂上的摩雲閣,觀音閣,奎星閣上下左右緊密組為一體,形成了一個結構緊湊的小建築群,即摩雲閣建築群。建築群總占地328平方米,每個組成部分好似微縮景觀,是一組充分利用有限空間設計獨特的建築群。

現在的小西天以它特有的歷史地位和藝術價值成為國內外著名的佛教寺院。它幽靜秀美的地理環境,奇特迷人的秀麗風光,蘊涵著濃郁的佛教文化特色,成為藏經納寶之地,也成為人們觀光旅游和進行宗教活動之勝地。

推薦閱讀:

廣州打造嶺南名村 700多歲蓮塘村重現古村風貌

北方民居龍泉寺村

佛教建築漫談

成都大慈寺舊事

- 上一頁:西藏發現羌姆石窟

- 下一頁:莆田“丁”字形古民居群全國獨有