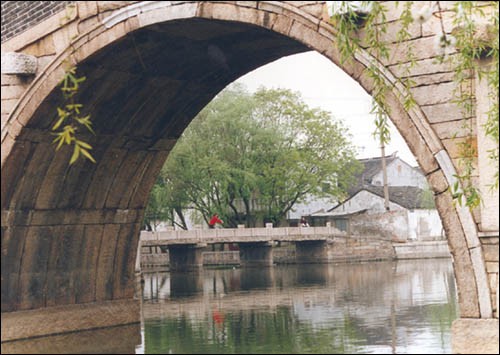

普濟橋

日期:2016/12/14 13:28:20 編輯:古代建築有哪些

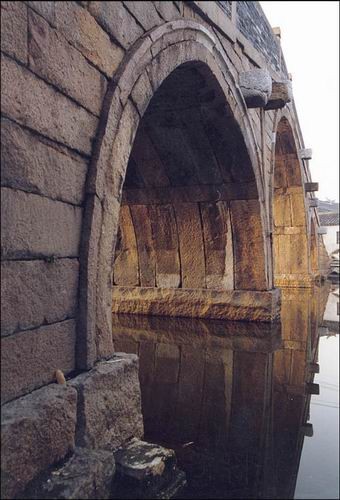

位於山塘街西段,跨山塘河。明弘治七年(1494)建。清康熙四十九年(1710)重建,因橋側有普濟堂,故名。乾隆五十八的(1793)修,道光二十一年(1841)、民國十四年(1925)重修。三孔石拱橋,花崗石砌築,南北走向,拱券縱聯分節並列砌築。全長38.69米,中孔淨跨9.16米,矢高4.37米,橋面中寬4.05米。南次孔跨5.31米,矢高2.60米,北次孔跨5.29米,矢高2.54米。兩端石砌踏步,南30級,北26級。

拱券內壁刻有捐款人姓氏。東西兩面明柱刻有橋聯,分別為:“東望鴻城,水繞山塘連七裡;西瞻虎阜,雲藏塔影立孤峰”。“北發塘橋,水驿往來通陸墓;南臨路軌,雲車咫尺到梁溪。”1986年因中孔頂部嚴重下沉,左右次孔兩側推移,橋身變形下沉,出現險情,故進行拆卸大修。堅持保持原貌,做到修舊如舊。拆卸前對原橋進行測繪,外露石構件編號繪圖,修復時按圖到位。在橋身隱蔽部位采用現代材料和技術手段,四個橋墩水盤石以下不再采用傳統的木樁地釘,而澆制深3.60—3.80米的鋼筋混凝土橋台,擴大基礎;橋孔拱券背部增設一層鋼筋網,並作水泥灌漿處理。清。1982年10月22日公布為市文物保護單位。

推薦閱讀:

新石器時代中國就有開顱術

修豬圈挖地基 挖出原始人獸牙飾品

“學術爭議”一地雞毛

考古“急吼吼”和“笃悠悠”

- 上一頁:穿斗式構架(圖)

- 下一頁:古建築趣話 說說古代的避雷針

熱門文章