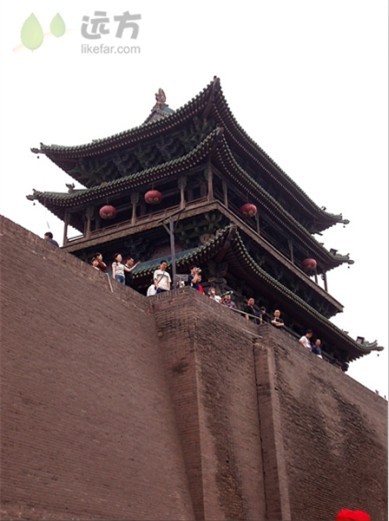

平遙古城牆

日期:2016/12/14 13:04:42 編輯:古代建築有哪些

平遙古城牆是國內僅存的完整的古代縣級城牆之一。最早的夯土城垣相傳為西周大將尹吉甫所築,明洪武年間在原舊城基礎上擴建成今日的磚石城牆。整個城池平面布局形似烏龜,有“龜前戲水,山水朝陽”之說,因此平遙也俗稱“烏龜城"。古城有6座城門,各具象征:南門為龜頭,面向中都河;城外原來有兩眼水井,好似龜之雙目;北門為龜尾,是全城的最低處,城內所有的積水均經此流出;東西有4座城門和甕城雙雙相對,好像龜爪前伸,惟下東門甕城的外城門徑直向東開,據說是造城的人恐怕烏龜爬走,因此要將其左腿拉直,拴在城外慈相寺內的麓台塔上。

古城牆上據說有垛口3000個、小敵樓72座,象征著孔子三千弟子、七十二賢人,使這座熱鬧的商業城市不失文采。

平遙古城牆,始建於公元前827-728年的周宣王時期明朝初年,為防御外族南擾,全國各府、州、縣城接等級地位普遍建造城垣,以憑防守,平遙城牆即建於其時。這座縣城,明、清兩代500余年間,先後修葺26次,清代初期,康熙四十三年(公元1703年)因皇帝西巡路經平遙,而築了四面大城樓。使城池更加壯觀。

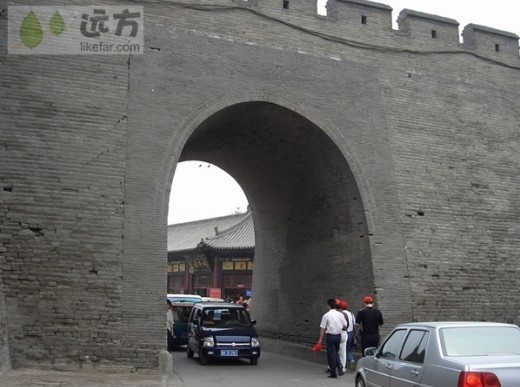

平遙古城牆,城池平面呈方形,略偏東南向。城牆形制按照“因地制宜,用險制塞”規劃、東、西、北牆為方直,南牆隨中都河蜿蜒而築。城牆周長6157.7米(12.3華裡),牆高6-10米,牆頂寬3~6米,底寬9至12米;牆外築護城壕,深、寬各1丈,復掘塹深闊3丈。城門共有6座,東西各二,南北各一。東西又築以甕城,以利防守。甕城就是圍在城門外的小城,或圓或方,平遙的甕城均為方形,高與大城同,城頂建戰棚,甕城門開在側面,以便在大城、甕城上從兩個方向抵御來攻之敵。甕城設內、外門,平時檢查來往過客,有可疑時報警即可關上兩座門,甕城內被關之敵人即成“甕中捉鱉”之勢,故名之。各城門外曾設吊橋,甕城上築重檐歇山頂城樓;四周各有角樓一座;四面牆體,每隔60米,築觀敵樓一座,整個城牆上共有72座觀敵樓。傳說,城牆上有垛口3000個,觀敵樓72處,是按孔夫子的弟子3000、賢人72的數字修築的。

城牆上還建有角樓、城樓、魁星樓、文昌閣和點將台等建築。城牆的各個城門都建有重門翁城,均為方形,與城牆同高。甕城門開在側面,以便在大城、甕城上從兩個方向抵御來攻之敵,甕城設內、外門,平時檢查來往過客,需要時即可關上兩座門,形成“甕中之鱉”之勢。城外有護城河環城一周,河上有大吊橋。城門六道,南北各一,東西各二,分別寓義為∶南門為“迎薰門”為龜首,面向中都河,城外原有水井兩眼,喻為龜之雙眼,可謂“龜前戲水,山水朝陽,城之修建,依此為勝”;北門曰“拱極門”為龜尾,是全城最低處,成內所有積水均經此流出;上西門曰“永定門”下西門曰“鳳儀門”,上東門曰“太和門”,此三門形似龜的三腿正常向前屈伸,唯下東門“親翰門”其外城門徑直向東而開,傳說是古人怕龜爬走,將其後腿即下東門拉直並用繩綁好拴在距城八公裡的麓台塔上。

環城而行,每隔一段距離,築有一個凸出的馬面,供了望和側射火力之用,馬面上建有敵樓,共計72個,城牆頂面用磚墁鋪滿,內築女兒牆,外築垛口,共計三千個。據說象征孔子周游列國的三千門徒和七十二賢人。軍事用途的城牆配以文道之喻意,文武相襯,獨成一趣。平遙古城,設計嚴謹,工藝精細,形體完整,既有完善的防御功能,又有傳統的文化內涵,是我國現存最完好的古建築之一。

推薦閱讀:

天下第一會所 河南社旗

山西古代建築精華之聖母神通

河北陽原古村開陽堡

重慶酉陽千年古寨楠木莊

- 上一頁:歐洲古建築:聖家族大教堂

- 下一頁:天下第一會所 河南社旗