無錫惠山古鎮:當之無愧的祠堂博物館

日期:2016/12/15 16:38:52 編輯:古代建築傳統的今昔流轉

有祠堂的地方,便有守護祠堂的祠丁,雖然現如今的惠山祠堂群內,已經再也不見祠丁們的身影,但這些祠丁們卻為後人留下了寶貴的文化財富——惠山泥人。相傳當年惠山祠丁逾百戶,然而祠丁收入微薄,難以維持一家的生計,為了補填家用,祠丁門開始用惠山當地的黑泥制作泥人,於祭祀或廟會時出售。至此,惠山泥人世代相傳。

行雲流水般的書法

惠山泥人最興盛的時候,曾被作為貢品被獻入清宮;幾年前的惠山還有著“泥人一條街”的繁榮。如今,若不特地留意,幾乎見不到泥人的蹤影。幾經尋訪,我們終於在寶善橋以西的一間古居內,見著了以惠山泥人見長的國家工藝美術大師柳成蔭,17歲初中畢業便開始在這裡學習泥人制作的柳成蔭,已與惠山泥土相伴走過了54個年頭。

在我們見到柳成蔭的古居裡,幾名年輕人正在柳成蔭的指導下進行泥人的學習和創作。這個政府牽頭的文化搶救項目,已經開展了好幾個年頭。柳成蔭和其他三位工藝大師,輪流來此教學,每人一周,“我們幾個歲數都大了,即便是輪流授課,身體也有些吃不消。但是轉念想想,現在若不重視它,等它要消失的時候才會追悔莫及啊。”

惠山有名的泥人

從古居裡出來,心情未免有些沉重,經濟急速發展的今日,昔日的傳統就算緊攥在手心,也時常如同細沙一般加速流走。不過值得欣慰的是,走在古鎮的道路上,雖然是祠堂群,卻依舊人來人往,沒有宗廟之地想象中應有的肅穆。而行人中,除卻來此游玩的外地人,也不乏無錫本地人,大概每日來惠山轉轉也是本地老人留下的傳統。

一天是由惠山開始,自然也應由惠山結束。天空由淡藍變為深藍,人聲消散,柔和的夜燈點起,本地居民三三兩兩的徜徉在石板路上,除卻私語,只聽得腳步聲,大概吃罷晚飯後漫步於古鎮,能夠將這一天的疲憊輕易化解。這山水間的古鎮也趁此呼吸吐納,釋放出清涼與靜谧。 作者:撰文/石瓊 攝影/李響、李孝忠

當之無愧的祠堂博物館

在古祠堂群中穿行,猶如行走在茫茫歷史之中,每一處牌匾,每一間古屋,都有著淵源與故事。這種眩暈,直到人傑地靈坊出現在眼前時,才逐漸消退。人傑地靈坊通體青灰,十米左右的高度,讓它成了惠山古鎮內最大也最具特色的牌坊。這座形制為三門四柱五樓的牌坊,是明萬歷年間鄒笛光所立。據當地人說,上個世紀五十年代,這座牌坊曾被拆除掩埋,直到近年,才又重新修治,現在牌坊上的石柱和石梁,皆是從地底挖出來的石構件。仔細觀察,牌坊細節處石構件的顏色確有細微不同,稍稍多出的那份深沉,便是時光與風雨留下的印記。

千手觀音

走過人傑地靈坊,視線陡然開闊。一條河道居於正中,水中有古船,河面有古橋。這條河名為龍頭河,地處惠山浜西段,清帝南巡時,御船常泊於黃埠墩,然後換輕舟由此處入惠山,游歷山水。龍頭河的兩岸,是整個惠山古鎮地區密度最大的古祠堂區。沿著人字行青石板路而行,每走幾步,便有祠堂引人駐足。祠堂內所祭之人,也跨度極大。從戰國時期的春申君廟,到民國時期的楊藕芳祠,在此處都可覓得蹤影。

惠山祠堂群的妙處卻不僅僅只是這些。在這裡,祠堂並不是一種單一的存在,它們依山傍水,交融於名泉勝景,古園古剎之中,又輔以人文,書院茶社,自成生態。

被世人所遺忘的時光

如今惠山古鎮中一眼難望穿的祠堂群,讓人難以想象這片自古便有的風水寶地也曾有被世人所遺忘的時光。上個世紀50年代,祠堂全部收歸國有,當時大運河一帶,無家可歸的難民不計其數,政府便將這些貧苦人民安置在了惠山的祠堂內,昔日祭拜先人的廟堂之地成了勞動人民安生立命之所,常常一座祠堂內就住著十幾戶人家,就這樣,幾十年的光陰在古居檐下輕易流走。

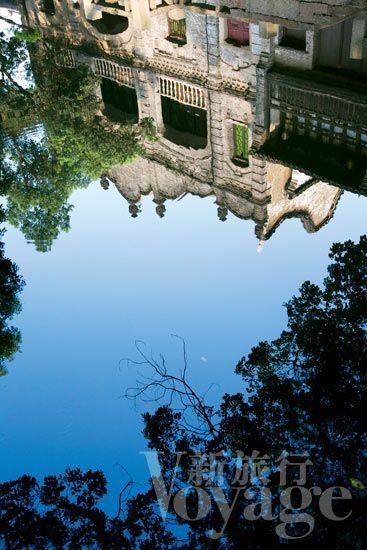

美麗倒影

直到上個世紀八十年代末的一天,無錫市園林局總設計師夏泉生來到惠山一帶為二泉做常規的考察時,意外地發現二泉附近的惠山山腳保留有相當一部分的古建築。這些古樓雖是民居,但有的從建築細節上看分明是幾百年前所留下的。夏泉生回家查閱資料,意外發現,他所看到的這些民居是千百年前所留下的祠堂。自那以後,他便開始著手進行惠山祠堂的研究,並多方奔走,極力讓這片古祠堂群重獲生機。

20多年的時間,在蒼茫歷史中不過彈指一揮間,可對於惠山祠堂群而言,這二十年的變化,卻一日千裡:居民開始搬離祠堂,還以祠堂一份清靜;被歲月剝蝕損壞嚴重的建築部件,在大量考究後被精心修繕;在戰火、建設大潮中消失的祠堂在多番考證後,按照原有的建築建制悉數重建……

撫摸房前屋角的每一處紋路

辭別夏泉生,走上兩側布滿祠堂的惠山直街,感覺這些青磚黛瓦的建築仿佛也增添了不少深意。在這其間,華孝子祠毫無疑問最引人注意。這座惠山祠堂建築中歷史最悠久、規制齊全、保全最完好的古老祠堂位於錫惠名勝區二泉庭院之東北,它始建於唐,復建於宋,明代景泰、成化、弘治、嘉靖和清代雍正、乾隆年間屢有修繕與增減。

江南韻味

未進華孝子祠,先在祠堂大門前見到的,是華氏宗族用以標榜忠孝節義的紀念建築物華氏四面牌坊。木石結構的華氏四面牌坊,四面相合為正方形,地面與四角方柱均選用了花崗巖。細看裡面,平板坊上各置平身科四攢,如滿天星狀。支撐飾镂雕花草紋棹木,雀替上飾雕镂雙龍和暗八仙紋棹木。

過了門樓,視線突然開闊。數十米深的庭院在眼前展開,水杉、桂樹、桦樹植於兩旁。沿著石板鋪就的小路前行,有小石橋,為溯源橋。橋下承澤池被溯源橋一分為二,面積雖小,卻有錦鯉成群。再往前不到一米,就是大名鼎鼎的鼋池,這座古香古色的青石砌築的小池是祠堂內最古老的實物遺存之一。鼋池呈八角形,內置有一對黃色陽山石鑿制的螭首,一南一北,相向而視,南吞北吐,形體斑駁,形態誇張。