古建築專家組考察閩南文化生態產業走廊古鋪新驿

日期:2016/12/14 11:52:39 編輯:中國古代建築考察閩南文化生態產業走廊新驿 古鋪新驿 傳承閩南文化 知名古建築專家組獻計獻策驿站建設

“人在花中、花在林中、林在園中;四季常綠、四季花香、四季變化。”正是在這樣的願景下,去年5月,漳州著力建設最具符號性的生態綠廊——閩南文化生態產業走廊,挖掘漳州傳統文化底蘊,以漳州各地傳統民居為建築原型,沿途打造“紅磚白牆燕尾脊、馬背騎樓和尚頭”的古厝新驿,為游客提供休憩、休閒、娛樂場所。

歷經短短一年多的建設,目前三古、馬坪、五裡亭、檺林、甘棠五座新驿已經率先完成建設。走訪中,古建築專家組先後對這五座驿站進行考察。

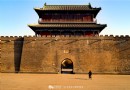

五裡亭驿站

綠樹搖曳、花草迭香、鳥語相間、輕歌綿長、作揖相引……考察過程中,專家組對驿站內的景色稱贊不已。“沿綠道建設仿古驿站,這在福建乃至全國就是一種創新。而且,將園林造景與閩南古厝文化融合在一起,按照自然山水的骨架,巧妙搭配亭、廊、榭等特色建築,讓閩南原汁原味的園林藝術和風土人文景觀巧妙結合,這為驿站增色不少。”擔任閩南文化生態產業走廊建設顧問的莊景輝教授此前對驿站建設沒少傾注心血,眼看驿站成果呈現出來,心中不免欣慰。

專家組一行還著重考察了驿站施工質量和建設工藝,對驿站傳承民間建築工藝、盡可能保持閩南傳統民居文化的做法給予了高度評價。在專家組看來,驿站的建設不是簡單仿造古建築,而是重在傳承和發揚閩南傳統文化。

甘棠驿站

石條磚做舊、庭前地磚采用碎拼工藝鋪設、胭脂磚、清水牆、直棂窗、彩繪、雕花、淺浮雕、縷窗……這些閩南古建築元素的精美令專家們歎為觀止。“驿站內匯聚了傳統雕刻、彩繪等工藝作品,例如三古驿站的雕梁畫棟,不僅木制雕花花樣紛繁復雜,美輪美奂,又保留了原來的造型、韻味,這對傳統文化不僅是一種傳承,更鍛煉了施工人才,為今後復修漳州古城,打造更多仿古驿站奠定了技術保障。”鄭镛說。

精細打造 完善驿站內涵

完美呈現古鋪新驿,打造出漳州最具符號特色的生態走廊驿站,一直是福建大農公司在驿站建設過程中始終堅持的出發點。但是,不可否認,由於時間緊、工期趕、任務重,在建設過程中仍存在一些問題。為此,本次活動中,專家組專門聯合福建大農公司、施工單位、監理單位召開考察座談會,“問診”驿站建設中存在的一些問題,為在建驿站的順利施工提供建議和意見。

專家組提出,要在對現已基本建成、在建的驿站抓好工程質量的前提下,更加注重細節,完善充實驿站的功能配套和文化內涵,力爭把驿站的仿古建築建設成經典之作,成為在閩南地區、福建甚至國內古建築建設的典范。

“建設仿古建築並非要一味模仿、照搬,在建設過程中也可以在保留古建築原型的基礎上適當創新,揚長避短,最大化展現出古建築的風格。”戴志堅說,例如,驿站建築內增設宮燈是一個不錯的設想,但要注意保持統一燈具的風格,大小,與建築空間相協調。

志宏則對驿站的一些細節考慮提出了看法,他認為,可以考慮在驿站的建築與建築之間增設亭落,如此不僅能增加建築與建築之間的聯系,還能為游客提供一個休憩場地。在驿站後續經營方面,陳志宏表示,要充實驿站的文化內涵,融入更多的漳州文化經典元素,讓游客在休憩的同時,得到閩南傳統文化的教育和普及。

丁炯淳提出,驿站作為受惠於民的閩南文化旅游項目,除了要完善配套服務設施外,還要以文化為載體,面向大眾加強宣傳力度,全方位、多元化宣傳驿站本身的文化內涵。“在介紹驿站項目的同時,可考慮以圖文並茂的形式介紹雕刻、彩繪等建築工藝,設立國學講壇,科普傳統文化,以文化魅力吸引游客。”丁炯淳說。

福建大農景觀公司相關負責人表示,將按照專家組的建議和意見,在接下來的建設中加以改進、完善,同時嚴把質量關,加快施工進度,保證驿站建設任務順利完成。

“在時間緊、任務重的情況下,新驿建設完成到現在的程度,實屬不易。新驿站很好地傳承、保持了閩南古建築風貌,精細地展現出漳州傳統文化,令人贊歎。”6月17日,由廈門大學歷史系教授莊景輝、廈門華僑博物院院長丁炯淳、華僑大學建築學院副院長陳志宏、廈門大學建築系教授戴志堅、閩南師范大學歷史與社會學系教授鄭镛等專家組成的專家組實地考察閩南文化生態產業走廊新建驿站後,不約而同地如是表示。

為展現閩南山水生態環境,打造漳州最具符號性的生態綠廊,閩南文化生態產業走廊示范段在原有的梅溪驿站、九湖公園驿站、荔枝海驿站基礎上,沿途新建了五裡亭、檺林、木棉、馬坪、甘棠、三古等六座驿站。

自去年5月底動工以來,在市規劃局指導下,由漳龍集團旗下子公司福建大農景觀有限公司承擔建設任務的六座新驿建設情況備受市民矚目。這些驿站建設目前進展如何?項目工藝水平怎麼樣?如何完美呈現古鋪新驿風貌?帶著這些問題,古建築專家組一行實地走訪了新驿現場,從各自專業領域出發,對驿站建設情況進行了解、探討、磋商,為新驿建設出謀劃策。