南國古建築“論劍”雲髻山價 高無人賣獨缺“潮汕風”

日期:2016/12/14 11:22:30 編輯:中國古代建築

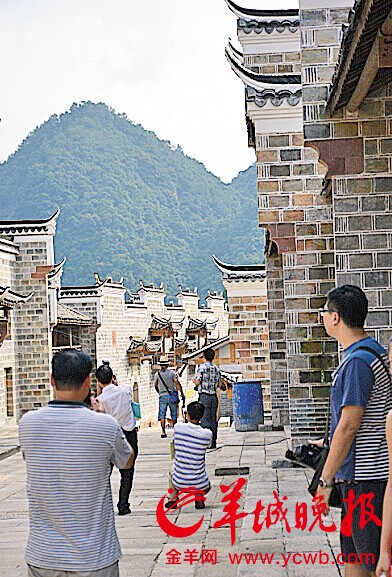

江西婺源一座徽派風格的祠堂被整體搬遷至雲髻山麓

江西婺源一座徽派風格的祠堂被整體搬遷至雲髻山麓

300多棟清代和民國時期的建築將“齊聚”新豐雲髻山麓

徽派風格的白牆青瓦,閩南特征的紅磚大厝,镬耳高聳的廣府建築,干欄式瑤族民居,加上客家圍龍屋,300多棟風格各異的清代、民國建築將在幾年時間內如同“華山論劍”一般,從各自的“故鄉”出發,齊聚珠三角地區最高峰——新豐雲髻山。

記者近日從韶關新豐獲悉,當地計劃在保護雲髻山原生態和自然資源的前提下,從華東、華南多個省份遷建300棟具有南中國特色的古村落、古建築群,古建築的一磚一瓦、一木一石均從這些古建築的祖地拆運過來,經過細致修復之後,在雲髻山腳下重新構築,從而形成風格獨特的“山麓古鎮奇觀”。

文/圖 羊城晚報記者 張文 通訊員 黃雲伍 黃小廣

徽派古建築 現身雲髻山

8月19日下午記者在雲髻山麓看到,30多棟青磚黛瓦的古建築主體部分已經修建完畢,檐牙高啄的馬頭牆表明,這些建築帶有鮮明的徽派特色。細細觀看,梁柱、窗花、斗拱、藻井等木質建築構件色澤大多偏暗,抱鼓石和柱礎等石構件線條漫漶,顯然久經風雨洗禮。

雲髻山古建築建設項目的設計總監陳峻介紹說,項目出資人駱柱英的另一個身份是中國觀賞石協會副會長,“最開始收藏奇石,後來開始收藏房屋構件,窗花、石雕之類,最後發展到收集整套的房屋,十幾年時間,陸陸續續收集到300多套建築。”

據陳峻介紹,300多棟古建築最早建設於清中期,清晚期和民國年間居多,沒有一棟是政府掛牌的“文物保護單位”,在收購時或因保存狀況不佳、面臨損毀,或由於舊房改造需要拆遷,房屋收購和拆除時聘請專業人員進行操作,一磚一瓦被詳細標號後才存入庫房。

地處珠三角與粵北山區過渡地帶的新豐縣境內多山,植被覆蓋率接近80%,近年來當地利用生態環境優勢大力引進和發展特色旅游業。一直沉睡在庫房中古建築也亟需找到一個“新家”,以煥發新生。雙方一拍即合,古建築異地重建項目隨即在雲髻山麓上馬。

第一批從庫房中“醒來”,搬入雲髻山的是徽派建築。目前已有35棟古建築在建,其中10棟已經完成主體及外裝修,5棟正在進行內裝修,隨後其他幾種風格的建築也將分批“入住”雲髻山腳下總面積9平方公裡、各個區域相互獨立的范圍內。

“這裡距離高速公路出口只有15分鐘車程,大廣高速開通後,廣州過來只需要一個多小時。”陳峻說,雲髻山麓的旅游開發前景可期。

五類古建築 獨缺“潮汕風”

陳峻介紹稱,300多棟古建築主要包括皖南徽派建築、閩南紅磚大厝、廣府建築、干欄式瑤族民居和客家圍龍屋等五種風格,徽派建築主要收購於安徽、江西和浙江,尤其是古徽州地區,紅磚大厝主要來自福建廈、漳、泉等地,客家圍樓主要來自粵贛交界一帶,廣府建築收購於珠三角地區,干欄式瑤族建築多來自南嶺山區,可以說所有建築都是在原址收購的。

近幾年古建築收藏日漸成為收藏業的“香饽饽”,古建築的收購價也一路走高,動辄出現數千萬甚至超億元的報價;有些古建築,即便是較高的報價,依然無法完成收購。

陳峻說300多棟古建築多數是南中國特色的建築,其中潮汕風格建築的缺失至為遺憾,“廣東省漢族居民主要包括三大民系,廣府風格和客家風格都齊了,獨缺潮汕建築,潮汕人非常重視鄉土情懷,出再高的價格也沒人願意賣。” 編輯:健龍

1

老工匠難尋 重建難度大

按照計劃,300多棟建築將在2018年至2019年“齊聚”雲髻山麓,目前五六十人的建築團隊正在有步驟地施工,背後歷史文化的挖掘也在同步進行。陳峻說目前項目面臨的最大困難是技術人員緊缺問題。

“有些老房子原本狀況就不太好,構件損壞嚴重,拆除和重建過程中難免也有一些損耗,需要使用新材料進行填補。”陳峻說建築材料的補充並非難事,但技術條件過硬的工匠難以尋找,“拆除相對容易,標號之後原樣重新建起來,其實不簡單,尤其那些藻井和斗拱,一環扣一環,非常精密,很考經驗和技術。”

陳峻稱,由於傳統木作工藝的傳承主要靠匠人之間的口傳心授,年輕人不樂意學,即便有興趣學習,也未必有充裕的實踐機會,因此高水平的木作匠人就越來越少。

據他透露,現在雲髻山古建築項目從全國各地的建築工地挖掘來五六十位工匠,基本上都是60歲以上的老人,而他們的年齡還將越來越大,“我們對古建築的遷建是一種物質文化遺產的保護,泥作、木作匠人技術傳承則是非物質文化遺產,同樣需要保護。”

古民居遷建 仍然有爭議

2013年,國際巨星成龍因為將自己收藏的4棟徽派建築捐贈給新加坡一所高校而引發爭議,有網友勸阻稱這些古建築還是原地保護為好,最起碼也應該留在國內;有人認為捐贈的民居裡很可能有文物,如屬實則此行為違法;也有網友則表示理解,“這些古建築即使在新加坡,只要得到妥善維護,對徽州文化同樣也是一種傳承,同時也是中華文化向世界的一種展示。”

成龍後來回應稱:“請你們放心,成龍不會做犯法的事,更不會做對不起民族的事。”據了解,成龍捐贈的這批建築均為普通民居,並不涉及文物保護單位,這些徽派木建築“一直躺在倉庫裡,成為白蟻的食糧”,捐獻給新加坡,“只是為了替它們找一個好一點的歸宿”。

陳峻在接受記者采訪時稱,古建築是原址保護還是前往異地重建,學術界一直存有爭議,但基於國內古建築保護現狀,有些掛牌文物尚且缺乏資金進行維護,清中晚期和民國年間普通民居的保護更面臨困境與難題。

“如果沒人買,很快就拆了,或者因為維護不善,自然倒塌,我們在收購古建築的過程中就見到不少非常精美的古建築,可惜都已經坍塌、腐爛,沒有利用價值了。”陳峻說一棟古建築需要很大的倉庫來存儲,存儲成本非常高,很多建築又不具備原地修繕或者重建的條件,迫不得已只能擇地重建。編輯:健龍

(來源:羊城晚報)

- 上一頁:山西省將開展木結構古建築類文物核查

- 下一頁:三百古屋將遷 千裡落戶新豐