古鎮多少事 盡在楹聯中

日期:2016/12/14 10:00:05 編輯:古代建築史

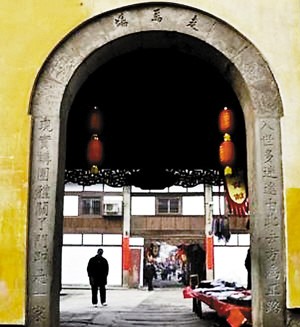

走馬城門上的石刻楹聯

背景:在重慶市江津、九龍坡、璧山三地交界處的一山岡上,是一個叫走馬場的小鎮。山岡系缙雲山余脈,古鎮依山而建。這個走馬鎮有幾塊“國字號”招牌:中國歷史文化名鎮、中國民間故事之鄉、中國曲藝之鄉……街上的四副楹聯特別經典,有把玩無盡、回味無窮之感。這四副楹聯,記錄了古鎮輝煌而又熱鬧的過去。

城門石刻楹聯

現實講團體關了門即是一家;

入世多迷途由此去方為正路。

走馬場的歷史,可追溯到漢代,至明代中葉開始鼎盛。因其在江津、璧山、巴縣(後屬九龍坡)交界處的山岡上,有“一腳踏三縣”之稱,是重慶通往成都的必經之地,成渝古道上一個重要的“三岔路口”,系白市驿“沖站”與來鳳驿“沖站”之間的“腰站”,古道穿越該鎮8個村落。舊時過往這裡的差人、商賈、挑夫、馬幫、袍哥絡繹不絕。有民謠曰:“識相不識相, 難過走馬岡”。

這裡是三教九流的大融合之地。這些行人到此都要歇宿一夜,原因一是從重慶出發跋山涉水到走馬場幾十裡路,也是人馬困乏;二是從走馬至來鳳驿尚遠,途中須翻越大山,而山上古木參天,人煙稀少,常有“棚匪”出沒,不宜夜行。他們在此歇腳,相互交流前方道路信息,次日一早結伴而行走正道。走馬場原來進場口有4大城門,想要過道進場者,必經鄉丁允許,這主要是為了防止“棚匪”進入劫場作亂,每到夜裡三更,准時關閉城門。場內無論貴賤親疏,七十二行都形同一家人,和睦共處,共享小鎮安寧之夜。

這副城門楹聯恰到好處地描寫了成渝古道上行人不斷而又心悸亂匪的情形。巧妙記載了走馬場百姓立岡為場、築牆為城,進行防御和自保的措施。據說這楹聯是清順治年間本裡秀才塗群風所撰,镌刻在走馬鎮的拱形城門上。300多年風霜雪雨,字跡已經浸漬風化,如今經過整治,又復原狀。城門頂的“走馬場”三字更為醒目。

廟宇戲台楹聯

古今一場戲離合悲歡畢竟為人結果;

俯仰皆身鑒飛歌恆舞漫步走馬觀花。

走進古鎮,就是一座氣勢恢宏的關武廟戲樓。關武廟,又名關聖廟,是祭祀關聖大帝———關雲長的寺廟,是巴渝地區最常見的廟宇之一。廟宇建有戲台,戲台兩側有此楹聯。

關武廟分一樓一底兩層,上層為穿斗大堂式結構,單檐歇山式小青瓦屋頂,戲樓上裝飾撐拱、掛落、插角等镂空裝飾。戲台底層為半穴地式廳堂,有登台階梯與戲台和台前廣場相連。這種在戲台樓下設廳堂的風格在巴渝地區較為少見。

由於走馬場地理位置特殊性,這裡每晚集中了南來北往的商賈和差夫在此歇腳過夜,可謂南腔北調,五湖四海。這裡成為成渝古道上碼頭文化、幫會文化、袍哥文化的集中點,各路戲班常常駐此天天登台。據說當年小小的走馬場這樣的戲樓就有三座,戲樓演出節目時多是場場爆滿,台上演員清唱川劇,台下無數觀眾應和。小小舞台演繹大故事,小小走馬場,就是一個大社會。

這副戲樓楹聯不僅巧妙嵌入了走馬場名字,而且與大多廟宇宗祠戲樓上的楹聯一樣,戲裡戲外,演繹出勸誡的主旨。上聯寫了歷史發展規律,歷史長河,瞬間一戲,戲劇人生,最終結果或悲或歡,或離或合。下聯是行為之最高境界,人生苦短,言行舉止需為身鑒,三思慎行,大度包容,處身世塵之外,超脫心機,潇灑怡然如走馬看花。

兩副茶館楹聯

關武廟戲樓下面,是一個堂廳寬闊的茶館,可擺20多張茶桌,應該是走馬場最大的茶館。與眾不同的是廳堂的左邊有一個小小的供表演的講台。上端掛著“走馬故事會”的金額字匾。講台兩側的木匾上刻寫著一副對聯———

故事家家講戶戶講男人講女人講娃娃也能講;

山歌年年唱月月唱台上唱坡上唱處處都在唱。

廳堂右側的木柱上掛著的楹聯則是———

蛟騰鳳起旋看走馬赴瓊林;

山清水秀已見文星臨藝苑。

現在茶館裡說書講故事幾乎沒有了,但走馬這地方特別的例外。這裡經常舉辦故事會。走馬故事從這些茶館酒肆講到了區、講到了市,講到了全國。這裡成了全國的民間故事之鄉。

在民國時期這裡就是聞名巴蜀的“龍門陣窩窩”。當年在川渝古道上奔走的商賈、馬幫、差人、挑夫等在此停下歇腳,南來北往的客人為了消除疲乏,常在客棧裡、地壩頭、茶館中天南海北地講故事、“沖殼子”,或扯開喉嚨唱山歌,當地村民也參與到講故事和聽故事的行列中。走馬場興旺的時候,茶館裡說書時,座無虛席,一茶一座,一座一段故事,大有你方講罷我登台的熱鬧場面。

解放後,人們認識到民間故事也是一種資源,編著了《走馬鎮民間故事》集。在文化部門的主導下,開展了廣泛性的群眾性故事創作和講述活動。這裡魏氏兄弟,能講故事1000多個,被聯合國教科文組織專家譽為“中國的格林兄弟”,全鎮有300多個故事大王。出現了“故事家家講戶戶講男人講女人講娃娃也能講;山歌年年唱月月唱台上唱坡上唱處處都在唱”的現象。山清水秀走馬鎮的民間說唱活動,成了譽滿巴蜀乃至全國的群眾文化亮點,是藝苑中的一枝奇葩。

(編輯:李瑩)

- 上一頁:江南風俗遺韻“鞝鞋”

- 下一頁:端午:既要繼承傳統,又要過得有新意