藝術之宮—石窟

日期:2016/12/15 2:05:47 編輯:古代建築史山西大同雲崗石窟(北魏)-美麗雄偉的造型藝術

|

|

雲崗石窟二十窟 |

雲崗石窟在大同西16公裡的武周山,依山鑿窟,長約一公裡,有窟四十多個,大小佛像十萬余尊,是我國最早的大石窟群之一。始建於北魏文成帝興安二年(公元453年),有名的昙曜五窟(現編號16—20窟)就是當時的作品。其他諸窟,也大多建於北魏孝文帝太和十八年(公元494年)遷都洛陽以前。

由於石質較好,所以全用雕刻而不用塑像及壁畫。此時我國石窟還在發展時期,吸收外來影響較多,如印度式的塔柱、希臘的卷渦柱頭、中亞的獸形柱頭以及卷草、纓絡等,但在建築上,無論是佛殿和佛塔,從建築的整體到局部,都已表現了中國的傳統建築風格。

|

|

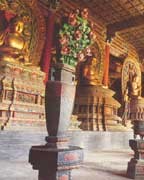

內景 |

早期的(如昙曜五窟)平面呈橢圓形,頂部為穹窿狀,前壁開門,門上有洞窗,後壁中央雕刻一座巨大的佛像,左右有侍立的肋侍菩薩,左右壁又雕刻許多小佛像。這些佛像幾乎充滿整個洞窟,布局相當局促,洞頂及洞壁沒有建築處理,窟外可能有木構的殿廊。數量上是最少的一種。

後來的多采用方形平面,規模大的則分前後二室,或在室中央設一巨大的塔心柱。柱上有的雕刻佛像,有的刻成塔的形式。窟頂已使用覆斗形,穹隆形或長方形、方形平綦天花,壁上刻包括台基、柱枋、斗拱等的木架構佛殿或佛陀本生故事等。在布局上,窟內主像不過分高大,與其他佛像配合,賓主分明,因而內部空間顯得廣闊。窟的外部雕有火焰形券面裝飾的門,門以上有一個方形小窗。

至公元五世紀末開鑿的雲崗第9窟和第10窟,石窟的外部前室正面雕有兩個大柱,如三開間房屋的形式。

以上這些演變情況,我們可清楚地看到石窟-這一外來宗教建築的中國化過程。

河南洛陽龍門石窟(北魏)—天然溶洞孕佛緣

北魏孝文帝太和十八年遷都洛陽後,就在都城南伊水兩岸的龍門山修建石窟,經東、西魏、北齊、北周、隋、唐等朝的陸續經營,再加上五代、北宋的修鑿,使這裡成為我國著名的藝術寶庫。現在保存下來的洞窟有1352處,小龛750個,塔39座,大小造像約十萬尊。雖然其中60%都是唐代的,但由於前後延續近五百年,各個時代的特點在這裡都有所反映,而且藝術上的造詣也較早期的更為成熟,這對於提供比較和鑒定標准方面,是很有價值的。

|

|

龍門石窟奉先寺 |

龍門諸窟都未采用塔心柱和洞口的柱廊,洞的平面多為獨間的方形,未見有前後室或橢圓形平面。窟內均置較大佛像。

賓

陽中洞是龍門石窟中最宏偉與富麗的洞窟,也是耗時最長(自北魏景明元年到正光四年,公元500—523年,共24年)、耗工最多(共八十萬二千三百六十六工)的洞窟。內有大佛十一尊,本尊釋迦如來,通高8.4米。洞口兩側浮雕“帝後禮佛圖”是我國雕刻中的傑作,解放前被盜,現存美國。

奉先寺是龍門石窟中最大的佛洞,南北寬30米,東西長35米。自唐高宗鹹亨三年(公元672年)開鑿,到上元二年(公元675年)完成。費時三年九個月。主像盧捨那佛,通高17.14米,兩側阿難、迦葉二弟子、二脅侍菩薩、二供養人及天王、力神等都雕刻得很生動。

- 上一頁:金剛寶座塔

- 下一頁:甘肅敦煌石窟(東晉)-絲綢之路上融貫東西的畫廊