中國古代木結構的美與演變過程

日期:2016/12/15 0:25:57 編輯:古代建築史木結構是中國古代建築的主要結構類型和重要特征。自上古時期出現了“巢”與“穴”兩種原始的居住形式時開始,即產生了木結構的原始雛型。文獻中關於上古時期“構木為巢”的記述,無疑是對木結構萌芽狀態的描述。就穴居來說,袋狀豎穴的穴口,也必然要采用樹木的枝干和草木支條編扎而成的支撐結構和覆蓋結構。從而發展演變成建造在地面上的各類建築,並形成了獨特的中國木結構體系。

經考古發掘證實,早在新石器時期的母系氏族社會中,黃河流域、長江流域的廣大地區已發現有相當規模的氏族聚落的建築群,從陝西省西安市半坡村遺址和近年發掘出的浙江省余姚縣河姆渡遺址中,可以看出,當時木結構建築已具有相當的規模和水平。河姆渡遺址發現的建築木構件,證實中國的祖先很早就已掌握了完善的榫卯連接技術,也說明木結構在此之前已經歷了很長的使用和發展過程。

河姆渡遺址發現的建築木構件

中國古代木結構大體上可分為抬梁式、穿斗式、井干式三種類型。其中抬梁式結構應用較廣,穿斗式次之,井干式結構多應用於產木材地區。

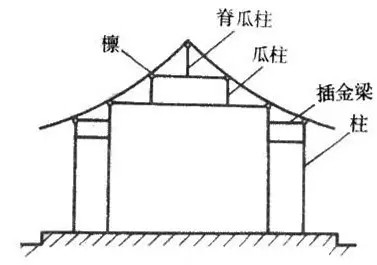

抬梁式木結構

主要是沿建築進深方向前後立柱,柱端架梁;梁上立瓜柱(即短柱,因有做成瓜形的,所以稱瓜柱),瓜柱上再架梁;再立瓜柱、架梁……;層層疊垛而成。梁的長度,自下而上,逐層縮短。在最上一梁的中部,立脊瓜柱。兩梁間高度按照一定規律,自上而下逐層遞減(即宋朝的舉折)或自下而上遞增(即清朝的舉架),從而形成了古建築屋面具有的優美柔和的曲線。

紫霄大殿為紫霄宮的正殿,是武當山保存下的唯一的一座重檐歇山式木結構殿堂。這座在中國古建築中屈指可數的抬梁式大木結構的道教建築,其結構、布局科學合理,藝術風格協調統一,同自然環境融為一體,在武當山古建築群中獨具風貌。同時,在漫長的歷史進程中,沉積有歷代工匠的技術和智慧,集中體現了中國明清建築的輝煌成就,具有極高的觀賞和科研價值。

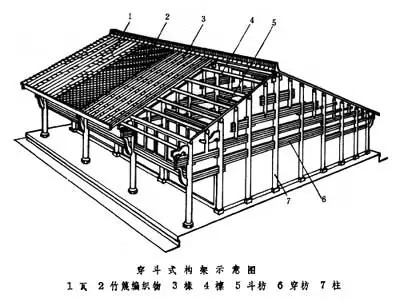

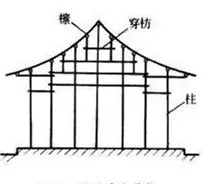

穿斗式木結構

穿斗式木結構的立柱,沿進深方向自前後向中心(脊部)逐漸增高,以構成與抬梁式木結構相似的曲線形屋面。在穿斗式木結構中,由於立柱所承受的荷載遠比抬梁式結構的立柱小,因而柱徑也相應縮小,這就發揮了小直徑木料的作用,不僅用料經濟而且體態也比較輕盈。但柱徑的縮小加大了柱的長細比,所以沿柱身要設置層層穿枋,並借助平行於檩下的牽子和上面鋪裝的閣板,保證柱的軸向穩定。因穿枋主要是起聯系的作用,所以本身尺寸都不大。

井干式木結構

井干式結構是一種不用立柱和大梁的漢族房屋結構。這種結構以圓木或矩形、六角形木料平行向上層層疊置,在轉角處木料端部交叉咬合,形成房屋四壁,形如古代井上的木圍欄,再在左右兩側壁上立矮柱承脊檩構成房屋。井干式結構需用大量木材,在絕對尺度和開設門窗上都受很大限制,因此通用程度不如抬梁式構架和穿斗式構架。屋頂做法是左右側壁頂部正中立短承脊檩,椽子搭在脊檩和前後牆檐頂的井干木上,房屋進深只有二椽。

中國古代木結構除廣泛用在宮殿、廟宇、民居等各種低層建築外,還用來建造多層或高層的崇樓巨閣。早在春秋時已有重屋的建造,在出土文物中戰國時期的銅器上可以看到不少雕刻有二層、三層的建築圖案。秦、漢朝以來多層樓閣有所增加,北朝時期樓閣式木塔的建造,盛極一時,其中最著名的是北魏熙平年間建造的洛陽永寧寺塔。據《洛陽伽藍記》載:“寺中有九層浮圖一所,架木為之,舉高九十丈,有剎,復高十丈,合去地一千尺,去京師百裡已遙見之。”而在《水經注》及《魏書》中,對這座塔的高度都記為四十余丈,實際當時的四十丈即已超過100米,足以證明6世紀初,中國在高層木結構方面所取得的卓越成就。可惜此塔建成不久,即焚於火。現存高層木結構實物。

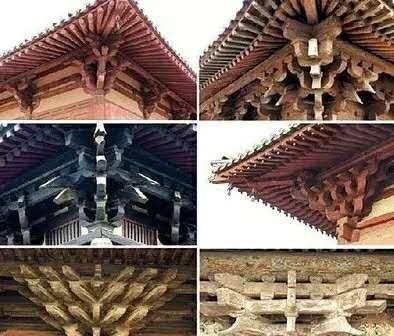

在中國古代木結構中,斗拱的使用和構件間連接的榫卯構造是十分獨特精巧的。斗拱是“斗”與“栱”的統稱,多用於梁、柱、檩等構件匯集處,以及檩枋之間,是中國古代建築特有的木構件。唐宋以來斗栱已成為建築物的基本度量單位。斗栱在初期主要是為了滿足功能的需要。

榫卯結構到明代達到高峰。海外性堅質細的硬木因鄭和下西洋而不斷進入中國。使匠師們對於硬木操作積累了豐富的經驗,把復雜而巧妙的榫卯結構按照他們的意圖制造出來。全憑榫卯就可以做到上下、左右、粗細斜直連接合理,面面俱到。其工藝之精確,扣合之嚴密,間不容發,使人有天衣無縫之感。硬質材料對榫卯要求特別高,這是硬質材料本身的特點所致,它不像其他軟木那樣有耐受性。硬質木材顧名思義就是一個“硬”字,大凡硬木都堅而脆,無伸縮性。榫卯必須做得松緊得宜、科學合理,如果榫大眼小,裝榫時用力過大則易開裂,榫小眼大則易脫落。而軟木榫眼,一般榫大眼小,用力裝榫,打入眼中,眼不裂而榫則壓縮變小不會損壞。標准要求是:硬木榫用錘子輕輕敲打可以裝入眼中,即不裂開,也不脫落。再用粘合劑使其緊合永不脫落。

榫卯結構由古建築結構轉變而成。從現存的傳統家具可以看到三種形式,也可算是發展三步曲吧!

1、出頭榫:在較早的明代家具中可見,還保留著做大木梁架的特征。

2、明榫:在明代家具中多見,也稱過榫,即眼打穿,榫從眼中穿出來與外邊平,在外側面可明顯見到榫頭,榫頭中間還可見到木銷的痕跡,其優點是榫頭深而實,可在榫頭中間加木銷,即使木材收縮,榫也不會脫落。彌補了古代加工技術、加工工具和粘合劑的不足。

3、暗榫:也稱半榫,明代後期及清代初期開始使用,直至近代幾乎全用暗榫。其優點是美觀,不影響木面木紋的整體效果,缺點是容易產生虛榫,即眼深而榫短,或眼大而榫小,用膠來填塞,影響結合牢度和耐固性。

來源:中國文物保護基金會古建築專委會

- 上一頁:佛光寺的十座塔

- 下一頁:美輪美奂的——傳統建築藻井