惠陽普查出11項非物質文化遺產 5項將申報省級非遺

日期:2016/12/14 9:43:41 編輯:古代建築史秋長八月豆制作工藝

永湖皆歌

秋長逢春公(葉氏)祭祀習俗

淡水客家涼帽制作工藝

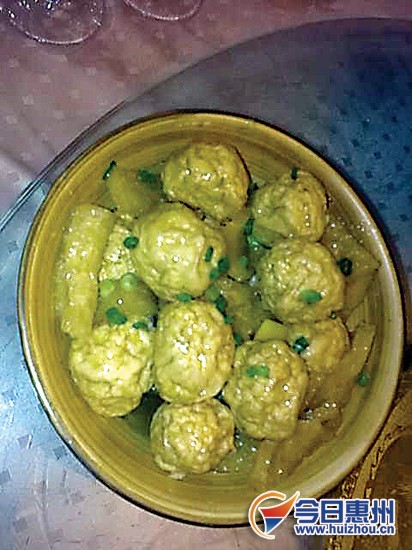

淡水黃金酥丸制作工藝

擬申報市非遺保護名錄項目

沙田東澳舞麒麟

平潭譚公廟會

良井甘泉古寺廟會

平潭永寧庵觀音廟會

沙田皇丹廟會

秋長二聖宮祈福活動

鐘富強(左)堅持種了數十年八月豆,使這個品種得以延續至今。

八月豆的殼比一般花生殼薄,花生粒飽滿,口感也比較好。

黃金酥丸是惠陽傳統名菜,通過油炸的方式保持肉質鮮味,獨具特色。

記者日前獲悉,惠陽區在普查非物質文化遺產中,調查出了11項非物質文化遺產,其中淡水黃金酥丸制作工藝被列入市級“非遺”保護名錄,周田二聖宮廟會被列入區級“非遺”保護名錄,還有秋長八月豆制作工藝、永湖皆歌等9個非物質文化遺產項目。據介紹,淡水黃金酥丸制作工藝、淡水客家涼帽制作工藝等5個項目將申報省級非物質文化遺產保護名錄,周田二聖宮祈福活動、平潭譚公廟會等6個項目將申報市級非物質文化遺產保護名錄。

八月豆

香酥脆才算得上是正宗八月豆

在秋長街道官山村,一塊田地裡種著一種類似籐類的作物,這種植物叫做“八月豆”,是花生的一個品種。八月豆在當地有著數百年的種植歷史,從播種到收成要半年時間,一般在春季播種,農歷八月收成,因此被稱為“八月豆”。

八月豆作為惠陽特有的一種農作物,農業部門曾對其進行研究培育,但由於其半年多的生長周期和畝產量低,限制了這個品種的發展,外地農戶也不願意引進,致使這個花生品種在20世紀九十年代曾一度面臨消亡的境地。即使到了現在,種植八月豆的人也很少,農民鐘富強是其中一個,他有著數十年種植八月豆的經驗,也是堅持種植最久的一個人。

八月豆的根系發達,因此收成時要耗費更多的人力。鐘富強說,要先用犁耙松土,再用手在地上一粒一粒地撿起,非常費人工,並且產量低,不足普通花生的三分之一,但其營養價值要比普通花生高很多。

官山村特殊的炒制工藝可以將八月豆的美味更好地呈現出來。八月豆需要經過挑、泡、曬、炒等多道工序,才能將其美味充分呈現出來。挑是去除次果,泡是去掉泥沙後再加鹽或五香腌制,然後曬干,最後入鍋炒制。其中,腌和炒兩道工序最講究。鐘富強說,腌制時間的長短,鹽和香料的攪拌混合,關系著八月豆的口感。炒制的火候也關系著八月豆的味道,要靠看、聽、聞等,恰當把握花生的炒熟程度。制成成品後有香、酥、脆等特點,才能算得上是正宗的八月豆。

正是因為秋長八月豆制作工藝的特殊性,惠陽區文化廣電新聞出版局在非物質文化遺產普查中將其列為新發現的“非遺”項目之一,並打算將其申報為省級非物質文化遺產保護名錄。

非遺保護

將確定20名區級非遺項目代表性傳承人

除秋長八月豆制作工藝外,永湖皆歌、秋長逢春公(葉氏)祭祀習俗、淡水客家涼帽制作工藝和淡水黃金酥丸制作工藝也將申報省級非物質文化遺產保護名錄。此外,沙田東澳舞麒麟、平潭譚公廟會、良井甘泉古寺廟會、平潭永寧庵觀音廟會、沙田皇丹廟會將與秋長二聖宮祈福活動一起申報市級非物質文化遺產保護名錄。

惠陽區文化館館長湯志祥說,除了淡水黃金酥丸制作工藝和秋長二聖宮祈福活動外,其余9個“非遺”項目正在進行區級非物質文化遺產保護目錄的申報,待惠陽區政府批准後公布,將進行市級和省級的申報工作。

“惠陽普查出來的這些非物質文化遺產,都是有當地特色的,還可能會失傳,需要很好地保護起來。”湯志祥說,這項工作也是配合我市創建國家歷史文化名城的工作之一,通過保護和挖掘惠陽歷史文化遺產,傳承歷史文化。

據悉,惠陽區將在公布區級非物質文化遺產項目時,確定非物質文化遺產項目代表性傳承人20人,以傳承當地特有的文化。

文化傳承

對有價值的歷史建築實施掛牌保護

惠陽區制訂了《惠陽區貫徹落實惠州市創建國家級歷史文化名城工作方案》(草案),主要工作目標是:葉挺故居、會龍樓、碧滟樓等省級以上文物保護單位要做好規劃,各級文物保護單位都必須完成“四有”(有保護范圍、有保護標志、有記錄檔案、有保管機構)工作。

對全區歷史建築進行普查登記、建檔、掛牌;制訂歷史文化街區、歷史建築保護、修繕、整治措施;依法修復葉亞來故居、鄧承修故居、鄧仲元故居;編輯《葉挺故居資料圖冊》和《惠陽客家圍屋資料圖冊》。

該區還將通過開展第三次全國文物普查,對區內有歷史、藝術、科學價值的不可移動文物進行甄別,對有價值的歷史建築實施掛牌保護,對具備條件的爭取申報為省級、國家級文物保護單位,提升市、區兩級文物保護單位的級別和數量。