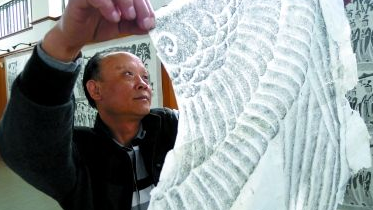

“大國工匠”李仁清 用高浮雕拓印還原歷史

日期:2016/12/14 22:12:15 編輯:古代建築史▶近日,央視《大國工匠》欄目,將李仁清作為高浮雕傳拓技藝代表報道,在社會上引起強烈反響。李仁清未上過高等學府,也沒去藝術學院進修專門課程,用他本人的話說,是個“農村進城務工人員”。那麼,是什麼讓他在工作上做出業績的呢?

▶10月13日,在李仁清家鄉信陽市商城縣金剛台鄉橫山村的老房子裡,記者對他進行了專訪。□

【人物簡介】

李仁清,53歲,省級非物質文化遺產傳承人。1982年起從事文物拓印工作,至今34年。1982年以來,李仁清一直從事高浮雕傳拓技藝的研究工作,並於2014年成立了鄭州仁清金石傳拓藝術博物館。2008年為嵩山“天地之中”申報世界文化遺產做了高浮雕拓片精品檔案;2013年去台灣佛光山舉行高浮雕拓片展,同年應文化部古籍保護中心之邀,為“第一期全國傳拓技術高級班”授課;2015年7月~12月,應鄭州博物館、鄭州考古院、登封市文物局邀請對登封的嵩陽觀大唐碑、嵩陽寺造像碑、劉碑等名碑名刻進行傳拓。

結緣:“李仁清是塊磚,哪裡需要哪裡搬”

記者:請問您與拓印是如何結緣的?

李仁清:1982年,我上高中,活潑調皮,成績一般。一位在鄭州從事古建修復工作的親戚回來,要帶我去學習相關技術。聽說要去省會,我很高興地答應了。

親戚對我說:“你太瘦,力氣活也干不了,就學學拓印吧。”然後我就在當時的河南古建隊(後來的河南省古建築研究所)當起了臨時工,從此和墓碑、石刻打交道。

去古建隊不久,我就跟著隊伍去河南少林寺學習修復古建築。因為當時拓片很小眾,鄉親們開玩笑說:“李仁清因為不好好學習,去寺廟當了和尚。”在寺廟,看著莊嚴的佛像,想到為他們拓印,是一件很有成就感的事情,我就想:一定要珍惜機會,跟著師傅好好學習。

記者:學習的過程艱難嗎?

李仁清:關鍵是要專注。從平拓學起,在一個地方一站就是幾個小時。最開始,還能感覺腰酸背痛,最後麻木了,而且練就了一身“不動功”。

記者:長時間和文物古建打交道,是不是很枯燥?

李仁清:開始的確沒什麼樂趣可言,也沒覺得辛苦,就是把它當成一項任務去完成。為了養家糊口,才堅持下來。

在後來漫長的實踐中,我慢慢發現,每一件拓印作品,都記錄著歷代書法、繪畫和雕塑信息,反映著歷代政治、經濟、文化等元素。有些信息,甚至在史書上也難以找到。從事這個行業,讓我有了接觸這些一手資料的機會。

記者:除了拓印技術,您還接觸哪些相關知識呢?

李仁清:平日裡,繪圖、攝影、古書裝裱修復,我都樂於學習。後來,所裡開始流行這樣一句話:“李仁清是塊磚,哪裡需要哪裡搬。”

專注:盡可能還原當年古人繪圖細節

記者:拓印應該怎麼正確理解呢?

李仁清:拓印,是要盡可能還原當年故人繪圖細節。拓片將最原始的東西保存下來,每個朝代、不同地域、不同階層,遺留下的文物都有不同特點,線條的明暗、花紋的深淺,甚至地質災害形成的裂縫這些細節,在拓片上也要表現出來,以提供最真實詳盡的參考。

記者:您都參與到哪些工程中?

李仁清:河南省中小型石窟及古橋梁等調查、測繪與傳拓,黃河小浪底工程淹沒古棧道的調查與測繪,鄢陵縣乾明寺塔發現佛教經卷的拓裱,省石刻藝術館的石刻傳拓……河南是歷史文物資源大省,有大小石窟50處。目前我們已經拓了十多處,打算在2020年拓完。

記者:這些拓印的過程很艱苦吧?

李仁清:由於工作特殊性,我和文物專家常常帶著手電筒和干糧,在荒郊野外進行調研。遇到像博愛縣青天河古棧道那種高達幾十米的摩崖石刻,就用一根繩子將自己吊在半空中作業。

拓印是一個看重成果的工作。對於我來說,只要能完成作品,經歷的傷痛不值一提。

記者:工作這麼辛苦,想過改行嗎?

李仁清:沒有。工作七八年後,鄭州一個企業老板曾經找到我,以高出數倍的年薪邀請,被我婉拒了。

我們都是很簡單的想法,憑一技之長,解決家中溫飽的問題。

心聲:對傳統技藝的傳承和發展有信心

記者:業內對您的贊譽集中在立體石刻的高浮雕拓印技術上,這個技術有啥特點?

李仁清:拓印技術,盛於隋唐,延續至今有眾多類別,大都受平面局限。高浮雕拓印技術打破這一習慣,針對復雜的立體石刻雕像,用多個拓片拓印,完成後再進行拼接,是傳拓技法中難度最大的一種。我從接觸這一難題開始,就下決心攻克它,終於在2012年總結出可行辦法。

高浮雕拓印技術是一個融合多元素的創造性工作。在研究高浮雕拓印技術時,當年學習的點滴都派上了用場。

記者:您名聲在外,是否有人前來拜師學藝?拓印技術發展前景咋樣?

李仁清:我一直義務教授拓印技藝。不過因為這個工作並不容易,堅持下來更難,前來學藝有所造詣的不多。

從業至今,省文化廳、文物局以及各市縣文博單位的支持鼓勵,讓我對傳統技藝的傳承和發展更有信心。

記者:您最近在忙些什麼呢?

李仁清:近年一直在研究“彩拓”,即在拓片作品上恢復當年古人使用的色彩。這需要使用礦物質原料,而不是會掉色的化工原料,才能達到歷史的色彩。如今因經濟等制約尚未實現,我也在為這個奔走努力。

記者:登上央視《大國工匠》欄目後,您的名氣進一步擴大。這給您生活帶來了哪些影響?

李仁清:多了一些采訪的媒體。其實,能登上央視,並不代表我是專業最好的師傅。傳拓技術不是個人技藝,而是中國傳統文化的重要載體,這些珍貴的作品是所有拓工共同努力完成的。我對自己的定位,就是一個農民工,要把接到手裡的活兒做到完美。

李仁清在修復古建築,常常一站就是幾個小時

早在幾千年前,就出現了記載人類生產、生活的各類石刻。帝王墓穴神道上的石人、石獸,高山崖壁上的摩崖文字、石窟造像等,其精湛的藝術讓世人稱絕!隨著時間變化,尤其露天的石刻經受著風雨剝蝕、人為破壞,原刻風采已模糊不清。如何將石刻藝術流傳下來,人們發明了傳拓技法,這是我國勞動人民創造的一種古老的、獨特的文獻復制技術,距今至少有1500多年的歷史。拓片技藝讓碑刻的文字永遠地留存世間。早期的傳拓技術主要是用來復制镌刻在平面碑刻上的文字,很少用於傳拓高浮雕。先人們在面對浮雕、高浮雕造像、立體圓雕時,顯得束手無策。文史上,這方面的拓片幾乎沒有傳世。誰來填補高浮雕傳拓的空白呢?尤其是圓雕!

一位生活在中原大地上的河南人經過多年摸索,終於找出了答案。

49歲的李仁清,河南信陽人,中等身材,偏瘦,常年沐風栉雨的荒野勞作,看上去比同齡人老了許多。溫和樂觀的心態,給人留下深刻印象。但給人留下深刻印象的不光是他過早衰老的面龐,還有他癡迷三十余載孜孜以求的傳拓技藝。他怯怯地對記者說:“為了將金石碑刻上的內容長久地保存下來,古人已經用拓片辦法將這些銘刻文字復制下來。從古至今,拓片都是保存文物資料的一種有效方法,古代由於天災人禍而流失、毀壞的甲骨文、銅器銘文、碑刻、墓志銘、古錢幣、畫像、石刻等不盡其數,正是因為有了拓片,它們的‘容貌’才得以流傳後世。”他說:“石刻的高浮雕傳拓,是這些年自己慢慢摸索出來的。這些石刻太迷人了,鞏義石窟寺的《禮佛圖》浮雕,真實地反映了北魏皇帝、皇後出行時,侍從環拱、傘扇雜陳、儀容肅穆的盛大場面,精美的圖景吸引著我久久地駐足觀賞,腿站麻了都不知道……不把它們拓下來,自然風化會造成無法彌補的遺憾,以後真的不知道會是什麼模樣啊。”

高浮雕、圓雕與平面碑刻拓片的區別是它的立體再現記錄價值。在李仁清沉迷的高浮雕拓片作品中人們會看到,精美的石刻造像在中國傳統的宣紙上呈現出來時,其勻稱的比例,墨色的運用均恰到好處,記者仔細將原石和拓片進行了比對,其真實程度為之驚歎!難度最大的是立體圓雕、佛像面部處理,拓時是凹凸的,通過平面宣紙展示出來必須是立體的,並且符合透視關系,難度就在於此。

金石學家、北京大學圖書館副研究館員胡海帆在李仁清出版的《中國北朝石刻拓片精品集》的序中曾這樣描述:“作者多年研究實踐,終於總結出一套拓制高浮雕的技法,立體凹凸顯現於平面。注意提高拓片的藝術觀賞型,盡力表現圖像層次感,不同部位施以不同墨色處理,烏金蟬翼,濃淡相宜,十分精美和生動。”故宮博物院古器物部金石組研究館員郭玉海在和記者通電話中感歎:“拓片技藝在中國歷史較早,碑刻內容十分豐富。清朝時期可見較小的有關造像的拓片,民國時期也只是些淺浮雕的東西,李仁清研究的高浮雕、圓雕石刻拓片,那可是前無古人哪!”國家圖書館作為亞洲最大的文史資料館,收藏有幾十萬件拓片,其中絕大部分是平面的碑刻拓片。曾在這裡工作到退休的研究館員冀亞平先生仍記得見到李仁清高浮雕、圓雕拓片時的情景:“這太讓人驚訝啦!難道這是拓出來的嗎?”冀亞平認為,古人從沒有對圓雕進行拓制,絕少拓制雕像,偶有拓制,雕像面部也僅點3個墨點。而李仁清高浮雕、圓雕傳拓技法不但能如實地反映雕像的全貌,而且還能夠依據拓本對雕像進行全方位的復制。

當初進入河南省古建所工作時,年輕的李仁清還只是抱著離開農村有口飯吃的想法,當他第一次能夠獨立制作拓片後,他發現,在潛移默化中,自己的追求得以升華,竟然深深地愛上了那些金石碑刻。李仁清將平面碑刻傳拓技藝已經爐火純青時,開始琢磨那些立體高浮雕、圓雕如何拓制。經過20多年的摸索,終於功夫不負有心人。上海圖書館碑帖研究課題組組長,研究館員仲威褒獎有加地評價道:“給傳拓技藝帶來新元素、新內涵、新審美、新突破。將碑拓從單一文字拓展到了圖案、圖像,又將平面的圖像拓展到虛擬的三維立體空間。為傳播石刻藝術、發揚傳統技藝貢獻卓著”。

故宮研究館員郭玉海先生這樣評價李仁清:“填補了國內拓片史上的一個空白,有民國時期洛陽郭玉堂之風。”

李仁清清醒地認識到,一個人的力量是不夠的。他開始帶徒弟,遍布幾個省。他覺得這些精美的石刻造像如果不馬上拓下來,自然風化,空氣污染,會很快失去風采和原樣。風裡來雨裡去,李仁清已顯疲憊,當他接到國家圖書館去澳門的邀請時,就像出征的戰馬精神抖擻,他認為澳門遭海風侵蝕的眾多媽祖廟石刻造像正在等待著他。

李仁清依然過著清貧的生活,但他向中國文字博物館、國家圖書館、河南省博物院等捐贈了幾百幅拓片和歷代原石石刻卻價值不菲。他覺得好東西應該由國家的一些公共部門保存,可更多地造福大眾,以便後人知道祖宗曾經發生的故事。

拓片看起來微不足道,拓工也一直以來不被重視。但傳拓工藝技藝卻是中國文化發展史上的組成部分。很難想象,如果沒有拓片,人們怎樣研究古代歷史、造像藝術、雕刻藝術、繪畫藝術?如果沒有拓片,書法藝術怎樣溯本求源?如果說中華文明是一串項鏈,那麼拓片就是一顆發著亮光的黑珍珠。