陽明文化浸潤古鎮新景

日期:2016/12/14 9:38:17 編輯:古代建築史

修文陽明洞前的大門。周尚明攝

黔西“陽明廣場”上的王陽明雕塑。

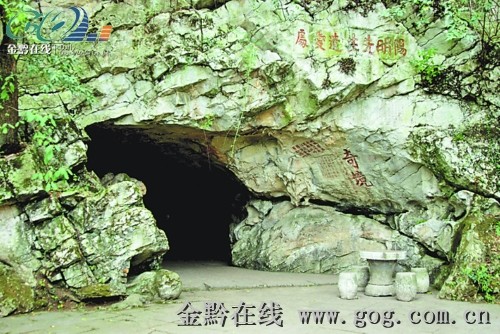

修文陽明洞。周尚明攝

修文王陽明雕塑。周尚明攝

核心提示

一個城市的風貌不僅體現在高樓大廈、鋼筋水泥的外部形態上,更體現在歷史積澱和文化血脈的精神內核上。新型城鎮化要做到以人為本、優化布局、生態文明,必須格外重視傳承文化。

陽明文化,無疑是我省文化的一大瑰寶,修文、黔西在傳承陽明文化中,有著得天獨厚的條件,保護和弘揚傳統優秀文化,延續歷史文脈,成為這兩個地方推進新型城鎮化的有效手段。

我們看見,修文和黔西在傳承陽明文化時,從主動轉變發展觀念,到科學規劃、務實行動,順勢而為、因勢利導,讓自己不斷煥發出了新的活力。

修文縣陽明洞旁演繹傳奇

陽春3月,萬物復蘇。修文縣龍場鎮棲霞山上林木蔥郁,生機盎然,仿佛蘊藏著旺盛的生命力。

500多年前,這裡曾經是通往烏蒙山區水西彝族諸部的“九驿”之首驿;在當時,可謂蛇虺遍地,瘴疠流行,環境險惡;但它卻是心性學大師王陽明“悟道”的地方。現在,這裡正在建設“中國陽明文化園”,她將成為中國國土上的一處不可替代的陽明文化旅游勝地。

陽明文化

修文曾經是一個多民族聚居的地方。明洪武十九年(1384年),水西彝族土司奢香夫人在此設驿站,名為龍場驿。清康熙二十六年(1687年)設置修文縣,取“偃武修文”之意。時龍場驿隸屬修文縣。

明正德三年(1508年),一位37歲左右的中年男人,沿著古驿道顛沛流離地來到龍場驿。他就是遭到朝廷貶谪的王陽明先生。

王陽明到達龍場驿之後,驿站破損不堪,無法居住,便在不遠的草棘叢中搭了一間極其簡陋的草庵棲身,並寫下《初至龍場無所止結草庵居之》詩文。附近有一處偏巖洞,王陽明困居時在這裡玩索《易經》而有得,並寫下《玩易窩記》,後此地被命名為“玩易窩”。

1508年秋季,王陽明在當地老百姓的幫助下移居至龍場驿東北約3裡的棲霞山腰之“東洞”。此洞寬敞明亮,王陽明在洞內深得孔、顏之樂,後即又改東洞名為“陽明小洞天”。在此居住期間,回憶玩索歷代儒家之道,參悟古今之理、世道人心,終於悟出“格物致知,知行合一”的思想學術精髓,為後來的王學體系的形成打下堅實基礎。這就是中華思想史和文化史上著名的“龍場悟道”。

4月17日,記者來到修文縣陽明洞。“陽明洞”洞口呈半月形,洞高約3.2米,寬約7米,洞內約有200平方米左右。洞裡四周石壁上隨處可見隱隱約約的字跡。有的字跡已經被歲月磨損,變得模糊不清,有的字跡卻清晰可見。據介紹,陽明洞現存摩崖石刻43幅,镌刻時間從明代萬歷年間一直到中華民國。

一幅明萬歷十六年由張晶山書寫的石刻,讓記者印象深刻,“師儒久仙化,小洞尚東風,舊榻苔莓合,遺風氣勢雄。良知真悟覺,遺愛此邦隆。正學超濂洛,千年仰聖功。”反映了“陽明文化”自誕生之日起即具有的傳播力和影響力。

“龍場悟道”期間,王陽明在當地苗族彝族等鄉民的幫助下,創建了龍岡書院講授心學,吸引大量當地民眾前來聆聽。王陽明在龍岡書院不知疲倦地“講學布道”,深得當地諸生的敬服。王陽明離開龍場後,當地苗彝諸鄉民把棲霞山奉為聖地,大家相約從此不在山上放牧采樵。

悠悠歲月,滄海桑田,世事變遷,伴隨著歷史的滾滾車輪,陽明文化愈加深入人心,研究、創新、傳承源源不絕。今年全國“兩會”期間,習近平總書記在出席貴州代表團活動時指出:“王陽明曾在貴州參學悟道,貴州在弘揚傳統文化方面有獨特優勢,希望繼續深入探索,深入挖掘,創造出新的經驗。”

去年9月,原國務委員戴秉國參觀考察陽明洞時說:“陽明文化是中國文化的瑰寶,是貴州的寶貝,要用好這個資源……。”

“龍場悟道”已然成為中國稀有的一個文化符號,象征著華夏民族源遠流長生生不息的文化創新精神。陽明文化在當代仍將繼續演繹一出出傳奇大戲。

文化遺產惠澤後世

王陽明之前,龍場驿從未有過學捨。王陽明來到龍場驿後創建了龍岡書院,廣收門徒,江西、湖南等臨近省份的學子也紛紛前來聽講,一度出現“觀者如堵”的盛況。一時間,龍場書聲朗朗,禮儀頓開,風氣為之大變。

據省社會科學院文化研究所有關專家介紹,王陽明在龍岡書院講學期間,弘揚了孔子“有教無類”的教育主張,吸收了許多苗、彝、布依、仡佬等少數民族子弟進入書院學習。陽明先生對諸生皆一視同仁,耳提面命,諄諄教誨,讓他們接受心學思想的教化,從而提高了他們的文化素質和思想素質。

王陽明因“龍場悟道”並創立心學體系而蜚聲海內外,被中外學者尊為東方心學的“耶路撒冷”,修文縣也因此而被譽為“心學聖地”。

“知行合一”學說還具有極強的實踐生命力,深刻體現了真理與實踐的辯證關系。去年7月,習近平總書記在河北調研指導黨的群眾路線教育實踐活動時,深刻闡述了“知行合一”的辯證統一關系,並賦予其新的內涵,他要求各級黨員領導干部要以“知”促“行”、以“行”促“知”,做到知行合一。

陽明文化不僅是中國傳統文化的瑰寶,是新時期以德治國、執政為民的一個重要文化源泉,也是中國社會主義核心價值觀的重要組成部分。

據修文縣委宣傳部部長劉元珍介紹,修文縣從1999年開始,共舉辦了4屆“國際陽明文化節”系列活動,杜維明、湯恩佳、矢奇勝彥等中外知名“王學”專家學者出席,深入研討陽明文化,使陽明文化得以創造性傳承,同時探討“知行合一”學說與構建和諧社會的辯證關系。

王陽明文化遺產猶如一桌思想文化大餐,人們從這裡將獲得豐富的思想文化養料。把握住王陽明的學說精髓,將使人形成崇德向善的價值觀,遵循自然規律的科學發展觀,人與自然、社會和諧相處的生態文明觀等等。

王陽明在龍場期間,足跡遍布修文,如天生橋和六廣驿等,並即興創作詩文:《過天生橋》與《六廣曉發》。他曾經居住過的陽明小洞天、龍岡書院、君子亭、玩易窩、何陋軒、賓陽堂等成為重要的遺跡和遺址。後來人們在遺址上不斷修葺、增配,最終形成了現在的規模。

現在,陽明洞和玩易窩已被公布為全國重點文物保護單位。1999年,新建王陽明紀念館,對陽明先生生平事跡以及主要學術思想進行陳列展示。從2011年12月起,王陽明紀念館正式對外免費開放。陽明洞不僅是享譽中外的陽明文化遺跡之一,也是貴州省十大文化產業園之首——“中國陽明文化園”重要組成部分。

打造一流文化產業園

“陽明文化影響深遠,‘龍場悟道’所體現的創新精神和‘知行合一’學說,不論是在我國深化改革的關鍵時期,還是在開展黨的群眾路線教育實踐活動中,都具有極強的現實意義。用好陽明文化品牌,打造文化產業園,是修文縣弘揚陽明文化、建設文化名鎮、推進強縣進位、大力實施城鎮化帶動戰略的一項重要戰略舉措。”修文縣委書記石洪說。

4月17日,機械轟鳴,修文縣陽明文化園項目指揮部工作人員朱方華介紹,修文正在陽明洞附近一片空地上修建一個文化廣場。3月13日動工,占地39畝,是“陽明文化園”核心區的一部分。

據了解,“中國陽明文化園”是省委、省政府確定的“十大文化產業園”之一,也是全省100個城市綜合體建設項目之一。修文縣縣長蔣志倫告訴記者,“中國陽明文化園”建設項目占地3455畝,項目總投資達67.2億元,計劃用5年的時間完成整個項目建設。在項目具體實施中,修文縣委、縣政府按照做足文化、做成精品、做張名片的要求,始終堅持高起點規劃、高標准策劃、高水平建設,主要是采取政府引導、文化搭台、市場運作、企業唱戲的方式。

“中國陽明文化園”文化廣場核心區一期工程計劃三年完成,商業區、生活區、民俗旅游區、度假區等其他二期工程將在後三年實施。項目建設內容包括:河濱水景觀帶,陽明文化核心保護區和天泉證道景區,北入口心學聖地牌坊、南入口儒學正脈牌坊、東入口知行合一牌坊,主題小鎮,文化產業休閒區和文化產業住區,養身度假區和龍場驿站綜合服務區。

一座耀眼的文化名鎮,將在黔中大地迅速崛起。

黔西縣靈博山下文旅互動

中國文化源遠流長,博大精深,穿行在中國文化長廊,將會發現許多文化瑰寶。貴州“水西文化”因注入了王陽明心學而成為華夏文化的一朵奇葩。

1508年,貴州宣慰使、水西彝族土司安貴榮出資在素樸九龍山主峰靈博山上翻修“象祠”時,請交往頗深而又與水西民族結下深厚情誼的王陽明作文記之。據記載,時值乍暖還寒的早春時節,王陽明從貶谪之地龍場驿前往象祠所建之地靈博山半坡觀看之後,便寫出了《象祠記》一文,後收錄於《古文觀止》中。文中“人性之善,天下無不可化之人也。”成為“人性向善”及“施教於民”的思想名句。

肥沃的水西文化土壤,不但成就了王陽明的名篇《象祠記》,而且還豐富了水西文化內涵,素樸鎮也因此而成為貴州省的文化名鎮。素樸象祠作為王陽明《象祠記》的緣起和中原文化與水西民族文化的結合體,是我國自古至今絕無僅有的珍貴歷史文獻。

中原水西文化互融

春天,黔西縣素樸鎮靈博山下春意盎然。

記者從貴畢公路拐進素樸鎮,首先映入眼簾的是王陽明全身塑像立於“陽明廣場”前端,塑像石座上刻有《象祠記》中的名句:“天下無不可化之人”,突出了廣場文化主題。在通往集鎮的入口處,還有一座牌坊,上書“烏蒙第一鎮”,彰顯出水西地域文化和古驿道文化。

穿過牌坊往左拐,有一條約有5米寬的公路通向九龍山主峰靈博山。靈博山腳下有一小村莊名叫靈博村,這裡正在修建的新象祠已經快要完工。

據素樸鎮副鎮長高龍偉介紹,象為舜之同父異母兄弟,曾經作惡多端而後又棄惡從善,成為聖賢,深為百姓擁戴。唐代時,全國各地修建的象祠都被盡數拆毀,唯有素樸靈博山還保留著象祠遺址,因此歷史上素樸僅存的象祠,不論是在陽明文化還是在歷史文化方面,都具有極高的價值。新象祠是2012年底開始修建,總投資2200萬元。

王陽明在《象祠記》中表達的人性本有善的根苗,只要能感化,作惡的人也可以改惡從善的思想,在水西各民族中開一代道德風氣,使盡孝、行善、忍讓、改過、修身等道德觀念成為當地民族風俗中的重要組成部分。高龍偉最後還特別加了一句:“王陽明《象祠記》中的思想,包含著顯著的中華傳統文化特質,具有極強的現實意義。”

在緊鄰陽明文化廣場建造的休閒文化廣場,有一壁1000米左右的仿古風格文化牆,牆上繪制了一幅展現素樸鎮獨特的歷史文化淵源、內涵以及自然資源、經濟發展和城鄉建設的巨大畫卷,為素樸歷史文化古鎮平添了一道風景線。

作為貴州省100個示范小城鎮之一,素樸鎮在打造歷史文化名鎮與民族旅游古鎮中,充分發掘人文資源,規劃了以陽明文化為重點、水西夏都及民間傳統文藝為補充的歷史文化旅游區,力求在“歷史文化古鎮”上做文章。

在歷史上,素樸也被稱為“水西門戶”,既是從貴陽進入烏蒙山區的第一個鄉鎮,也是古代水西的邊關。這裡最為著名遺跡就是明朝初期,奢香夫人為報答朝廷而開辟的“龍場九驿”。去年5月,至今依然保存完好的幾段已納入“西南茶馬古道”保護名錄,“古驿道”因此而成為水西文化的第一個標志。

據我省有關專家考證,位於黔西北的彝族水西政權持續了上千年的歷史,創造了內容極其豐富的水西文化,既有彝族武士使用的弓弩、彎刀和彝族姑娘的手工刺繡、服飾,以及馴養水西馬與制作荞酥的技術等物質層面上的文化,也有彝族歌舞、彝戲、民間故事與傳說等精神層面上的水西文化珍貴遺產。水西的這些文化珍寶與素樸境內雄奇壯偉的山水風光相得益彰,構成了一幅人文與大自然交融的壯麗畫卷。

素樸古鎮蘊涵了豐富的水西文化瑰寶,開發、保護、利用這些人文資源,對提高素樸作為歷史文化古鎮的知名度和美譽度至關重要。在建設歷史文化古鎮中,素樸鎮把寓意深刻的歷史故事和傳統文化,固化為一座象祠和一尊王陽明塑像,既弘揚了中華傳統美德,又以直觀的形象化的方式傳遞著歷史信息,讓人在回顧歷史的滄桑巨變和道德演化中滌蕩靈魂裡的污穢,更為打造旅游景觀型小鎮注入了深厚濃烈的文化內涵。

旅游唱戲古鎮增輝

走在素樸鎮的街道上,兩旁臨街房屋全部按照明清建築風格進行了改造,一幅古鎮風貌圖已然成型。

“我們投資了3000萬元改造街道兩邊的民房風格,一定程度上還原了明清時代的集鎮模樣。另外,我們還分別對已建成的路網和廣場以“陽明路”、“靈博大道”、“陽明廣場”進行命名,使素樸古鎮文化內涵更加豐富。”素樸鎮黨委書記朱友忠對記者說。

歷史文化古鎮和民間文藝與旅游相結合,是我省在實施城鎮化帶動戰略中,圍繞小城鎮建設的一項重要舉措,顯示了我省因地制宜建設具有山地特色和民族文化特色的小城鎮路徑。素樸鎮傳承至今的民間文藝主要有“金錢棍”、“薅草鼓歌”、“陽戲”、“古勝花燈”、“打鼓草”等。

朱友忠說:“現代人對原汁原味的民間傳統文藝有一種特殊的喜好,這也是存在於大眾中的一種普遍的文化旅游心態。因此,我們在打造歷史文化古鎮時,把這些傳統的原汁原味的民間歌舞納入了文化旅游之中。”

記者在素樸鎮采訪時,走訪了學堂村村民趙俊仙,她是“金錢棍”傳承人之一。

趙俊仙說:“金錢棍是四川人在逃荒路上為了生計而采取的一種乞討技藝,是從四川傳到我們這裡來的。後來,金錢棍就成了我們老百姓的一種娛樂,大家都很喜歡。

跳金錢棍是8個人一組,主要有四個動作,都是邊唱邊跳:一打肩來雪花蓋頂,二打腰來黃龍纏身,三打腳來苦竹盤根,四打地來落地金錢。”

說到最後,趙俊仙張嘴唱了起來:“錢棍來歷上百年,金錢棍中有規矩,不能亂打與亂編。當年打起去討飯,如今打起為傳承。傳承文化不能丟,一代一代往下傳。”

記者看了一下趙俊仙拿來的金錢棍,棍子是一根竹子,大約有2.8尺長,分節挖空後,再裝上方孔銅錢,通過有節奏地拍打而發出銅錢撞擊聲。棍子上還纏有4簇彩線,表示四季發財。

據黔西縣文化遺產保護局局長陳文蓉介紹,素樸金錢棍又稱花棍,霸王鞭,演出時可單手執棍,也可雙手執雙棍,敲擊部位有肩、背、肘、兩手、兩膝、兩足等關節,敲擊時銅錢發出聲響並造成復雜的節奏變化,跳起來節奏靈活,動作優美,集音樂、說詞與動作為一體。

金錢棍傳入貴州後,大量吸收了本地方言土語、音樂和舞蹈元素,作為一種自娛自樂的民間藝術,具有獨特的韻味。2008年,素樸金錢棍被列為貴州非物質文化遺產保護名錄。

記者了解到,在素樸鎮民族民間文藝中,“薅草鼓歌”獨具特色。薅草鼓歌於明朝洪武年間入黔,極具本土農耕文化特質。初夏時節,農民集結上山掄鋤頭薅草身後一人有節奏地邊敲鼓邊高聲歌唱,一人領唱眾人和,誰要想偷懶或懈怠,鼓點聲就會在他背後響起,催人奮進,大家你追我趕,使辛苦的勞作變成為鼓樂喧天,輕松愉快的場面。

薅草鼓歌歌詞內容分早上歌、中午歌和下午歌,歌詞或敘事,或言情,或調侃;有太陽歌、打煙歌和喝茶歌等等。在演唱前需要舉行一套約定俗成的宗教信仰禮儀,包含避諱和禁忌,引導村民的認同感,喚起人們的團結協作精神,激發勞動熱情,並祈求風調雨順,五谷豐登。

如今,仍然回蕩在素樸一帶的薅草鼓歌,被列入我省非物質文化遺產名錄,使這一形式古老的民族民間藝術得到保護和傳承,並為游客觀賞歷史上水西山地農耕文化提供了樣板。

文旅互動使素樸作為景觀型小城鎮更加多姿多彩。

針對素樸鎮作為全省100個示范小城鎮建設定位及未來發展方向,黔西縣副縣長喻祖常說:“根據中央和省委、省政府關於建設新型城鎮的具體要求,我們將把歷史文化古鎮建設與生態文明建設結合起來,使素樸鎮成為黔西北名副其實的生態美鎮。”