黑井古鎮破而不衰的千年鹽都

日期:2016/12/14 18:48:11 編輯:古代建築史

從昆明到黑井,有火車可達。鐵路是著名的成昆線(成都——昆明),列車是硬座普客。這兩樣組合在一起,於是造就了一段極為特殊的旅程——180公裡的路程,行車卻要6小時,平均5分鐘鑽進一個山洞、15分鐘停靠一個小站。列車是慢車,不僅遇站就停,而且隨時要給快車讓路。於是,橋梁上、山洞中、農捨旁都成了停下來看風景的好地方。6個小時的車程,讓獨自旅行的我對黑井的好奇愈發強烈。下午時分,在經歷了第25個進站後,列車終於緩緩停靠在黑井站。

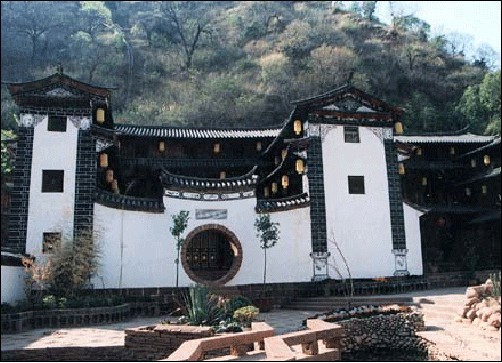

來到黑井,有兩個地方一定要去:武家大院和古鹽坊。

武家大院是當年黑井鎮上有錢有勢的大鹽商武氏家族的宅第。大院完全是土木結構,始建於清道光十六年(1837年),至鹹豐七年(1858年)擴建完畢,歷時20余年。武家大院依山而建,屋子依地勢修築為三層,分上下兩個四合院,由四個天井組成,共有99間房、108扇門。構成一個“橫三縱一”的“王”字布局,把武家主人“黑井第一灶戶”的霸氣永遠保留了下來。據說大院的主人當年曾請來京城有名的建築師,設計上還融入了法式風格。在院落背靠的山中,甚至還有兩條逃命的暗道,可謂費盡心機,堪稱民居建築的大手筆。這武家是黑井的外來戶,清代後期,武老爺取得了舉人頭名的功名。其三個兒子中,三兒子武維揚事業做得最大,成了黑井首富。他不但擁有自己的鹽井,還收購了別人的鹽灶,並且成立了地方武裝,控制了鹽路,幾乎與政府的稅警隊、緝私隊平起平坐。武維揚的生意做得如魚得水,官家幾乎失控,取得了黑井鹽業經營的絕對主動權。鹽號、銀行、當鋪,以及鴉片買賣都為武家帶來了滾滾財源。如今,歷史的塵埃落定,只留下一座老宅顯示著主人當年的榮耀。院落內很清靜,除了我並無其他參觀者。一個人游走於會客的廳堂、小姐的繡樓、存放銀兩的巨大倉庫之間,昔日武家大宴賓客的碰杯聲、丫環小姐們的嬉笑聲、搬運銀兩所發出的撞擊聲仿佛又在耳邊回響起來……

古鹽坊曾是黑井造鹽的核心地點,也是黑井財富的來源所在。巨大的水車、層層疊疊的曬鹵台,以及煎鹽的工棚都顯示著當年鹽業的繁榮。那麼,黑井人究竟是如何制鹽的呢?首先,壯漢們要先從鹽井中把鹵水搬出,存入井口的蓄池內,然後用水車將鹵水送至高高的曬鹵架上緩緩澆下,流經架上無數魚鱗般的木片或稻草,流入層層疊疊的曬鹵台,這是第一道過濾工序。接下來在曬鹵台上的曬鹵,其作用一是能蒸發掉鹵水中的部分水分,二是能利用密度的差異過濾掉鹵水中有毒的硝。曬鹵之後就由鹵夫將鹵水背至灶房煎制。煎鹵容器為生鐵桶子鍋和大鍋兩種,經過復雜的煎鹵工藝,桶鍋內鹵水沸騰漸成稠狀的鹽沙,再舀到大鍋裡用炭火烤之,然後收工封灶。次日再將成型的鍋鹽取出,反放到炭灰上烘烤即可。灶房出來的鍋鹽還要經過鋸鹽一分兩半或四半,過磅“刷碼子”(標重量貼稅票)後,方成為官鹽。官鹽由抬夫抬至鹽場入庫,而後由馬幫、镖局經驿道運出黑井鎮,運到南疆數省,運往邊陲鄰國。

在海鹽的沖擊下沒落

黑井出產的鹽,潔白勝雪,卻名黑鹽。雖字面看不起眼,卻是響當當的金字招牌。黑井制鹽的炊煙遠在漢唐時就已經彌漫在龍川江邊,並由此有了“煙溪”的別稱。唐貞元十一年(公元795年),唐使袁滋在《雲南記》中就有記載:“黑井之鹽,潔白味美,惟南诏一家所食。”清末民初,黑井鹽的制作達到鼎盛時期,純手工作坊年產黑鹽達5000噸,南疆數省、邊陲鄰國都以享用黑鹽為榮。聞名全國的雲南宣威火腿,自古就必須用黑井之鹽腌制。在金庸的《天龍八部》中,也能找到黑井的影子:“雲南產鹽不多,通國只白井、黑井、雲龍等九井產鹽……”黑井的赫赫盛名之下,是一連串關於鹽稅的鹹鹹數字在作證:

元朝,“(黑井)彈丸耳。而課額則當雲南地丁之半,而八井則什百焉。故人言賦率黑井為巨擎,鹽課之外,他不及也”;

明朝,占雲南總稅賦的67%;

清朝,占雲南總稅賦的50%;

清末民國初年,占雲南總稅賦的46%;

……

黑井被稱為“鹽都”,也是天經地義之事了。

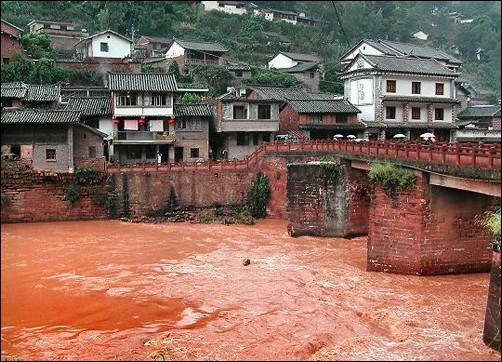

黑井最繁盛的時候,居住著3萬多人,每年煎鹽5000噸,“黑井千家,皆灶戶也”。這樣一個繁華的鹽都,為何沒落了呢?原來,黑井制鹽主要依賴煎鹵的方式,也就是用火煮鹵水而得鹽。黑井地區無煤,制鹽所用的柴薪完全來自龍川江兩岸青山上的木材。煎1斤鹽要消耗3斤柴,每人每天生活用柴還需要半斤左右,僅煎鹽用柴,每年就要用掉1.5萬噸,生活用柴又需5000多噸,再加上千年的煎鹽時間,黑井一個小鎮,哪兒來那麼多的青山,哪兒來那麼多的木材?沒用多長時間,青山就變成了禿山,失去了植被保護的山體,在山洪的沖擊下,變為泥石流,無情地沖入了山腳下的這個小鎮。而無柴煎鹽的危機凸現,才是更要命的。“伐木從何來,來之千裡外”,南來北往運鹽的馬幫又多了一趟生意,就是馱柴進黑井。一座座的柴山在馬背上移動,幾十裡山路的運費,增加了煎鹽的成本,黑井之鹽的價格日漸上漲。而更讓黑井人措手不及的是,海鹽的侵入像風一樣轉眼遍及內陸各地。黑井煎鹽最頭疼的問題是柴貴,海鹽恰恰占盡了不需要烘制原料的先機。而黑井走私鹽的屢禁不止、日漸泛濫又無疑是雪上加霜。一代千年鹽都就這樣逐漸變成了廢都。

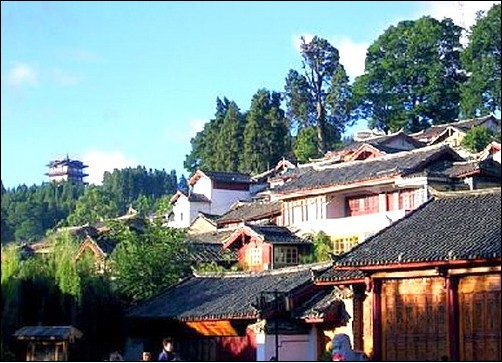

如今的黑井,已經看不到繁忙的運鹽馬幫,人們在這個小鎮上悠閒地生活。曾經的榮耀已經作為一種旅游資源重新為黑井鎮帶來了收入。在昆明街頭,隨處可見黑井古鎮的燈箱廣告,黑井人用旅游帶動當地經濟發展的想法正一步步實現,而當地人的淳樸和旅游接待的規范更是給我留下了很深的印象。

推薦閱讀:

重慶偏巖古鎮 鴛鴦橋頭夫妻樹

鉛山河口 養在深閨的千年古鎮

青巖鎮 神秘安詳的邊陲古鎮

大埔古鎮 客家的香格裡拉

- 上一頁:甘肅秦安古色古香明清古街道

- 下一頁:黔陽古城 比鳳凰繁榮早千年